Вот мы и добрались до тех фильмов, которые видели, наверное, все – до годаровского кинематографического канона, сформированного плодотворным диалогом с философией экзистенциализма. За первые пять лет своей кинобиографии Годар создает десять картин – небывалый для него всплеск творческой активности, так и не превзойденный им в дальнейшем. Ленты эти разнообразны: от «нововолновских» зарисовок и историй любви до фантастики и «кино о кино». Начиная, как обычно, с конца, попытаемся сперва понять смысл «Безумного Пьеро», лучшего, на мой взгляд, фильма Годара.

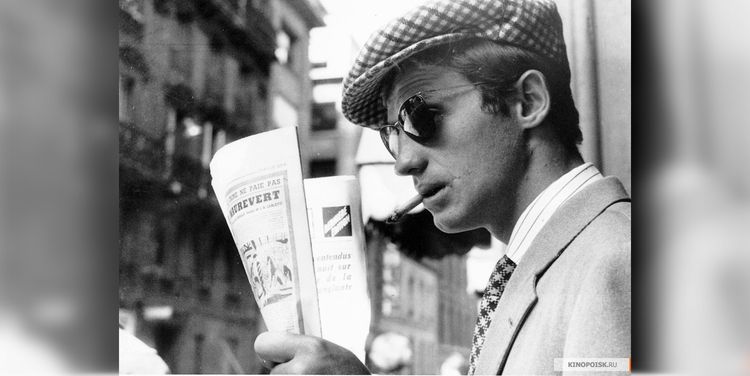

Писать об этой картине трудно, даже если смотрел ее бесчисленное число раз и вроде бы все в ней знаешь. Первый раз я познакомился с ней то ли в 18, то ли в 19 лет, можно сказать, только открывая для себя Годара (ведь до этого видел лишь «На последнем дыхании» в отрочестве), и, конечно, был не готов к его киноязыку, но что-то фундаментальное все равно уловил – киноволшебство мастера в рассказе о в общем-то банальной истории любви. Конечно, здесь есть и убийства, и погони, и саспенс, и многие другие приметы коммерческого кино, прежде всего голливудского, класса «Б», того же Фуллера, появляющегося в эпизоде.

Однако, все это также не важно, как и политические акценты, который в «Безумном Пьеро» не так много, как ожидается подготовленным зрителем. Это, конечно, уже не «новая волна» – слишком трагична, фатальна атмосфера в «Безумном Пьеро», нет легкости и обаяния молодости, хотя есть веселые эскапады и шутливая дурашливость героев, но все это пронизано (во многом благодаря гениальной музыке Дюамеля) такой необратимостью смерти, что трудно зрителю после просмотра жить как ни в чем не бывало.

Когда-то в беседе с одним воронежским синефилом, работавшем в видеопрокате, который очень не любил у Годара все кроме «На последнем дыхании» и «Безумного Пьеро», зашла речь об это картине, и я сказал, что она очень сложна, он добавил: «Но и очень проста». Действительно эта картина очень сложна в своей простоте, она – о предательстве и смерти любви в первую очередь, все вспомогательные элементы фильма (как, например, финальная история с мелодией или цитаты из книг, читаемых Фердинандом) нужны режиссеру для раскрытия главной темы. Все его внимание сконцентрировано на актерском дуэте Бельмондо-Карина, на отношениях их героев, остальное – менее важно.

О фильме трудно писать потому, что он говорит о чем-то фундаментальном в человеке, о том, что очень трудно выразить рационально. Именно по этой причине новаторский киноязык Годара находится здесь в такой гармонии с содержанием: ведь всю свою киножизнь Годар хотел высказать то, что выразить нельзя, то, что ускользает от определений и формулировок и при этом составляет саму суть поэзии в литературе, музыке, кино. В «Безумном Пьеро» все сошлось воедино, в гармонию необъяснимого. Если любовь – суть жизнь, ее центр, то почему тогда она умирает? Почему мистическая связь между влюбленными рвется? Дело ведь здесь не только в эгоизме и нежелании слушать другого, а в чем-то более фундаментальном. В смертности человека.

«Безумный Пьеро» заканчивается водным пейзажем в духе полотна Марка Ротко и словом «вечность», а начинается пространной цитатой из исследования о Веласкесе: тема живописи пронизывает фильм на всем его протяжении и является причиной небывалой для Годара изощренной визуальности (съемки через фильтры на вечеринке, сложное освещение ночных поездок в машине и общую роль цвета в этой картине трудно переоценить). Почему? Может быть потому, что живопись пытается запечатлеть мгновение, заморозить время? Борьба с длительностью, в том числе и кинематографической, попытка обнажить механизмы ее бытия – сама суть мирового кино после Второй Мировой, по мысли Жиля Делеза.

Это кино пытается выразить время как таковое вне его связи с движением, потому на смену героям-деятелям приходят герои-созерцатели. Если раньше зритель ассоциировал себя с персонажем, теперь персонаж ведет себя как зритель: он наблюдает работу времени, постепенное омертвение жизни и ничего не может с этим сделать. В «Безумном Пьеро» происходит то же самое: герои наблюдают стремящуюся к смерти жизнь и саму ее суть – любовь, идущую туда же, и лишь пассивно это наблюдают, их эскапады – лишь суррогат действия.

На мой субъективный взгляд, дуэт Бельмондо-Карина получился более удачным, чем дуэт Бельмондо-Сиберг в «На последнем дыхании». Среди киноведов вообще царствует убежденность, что Годар в «Безумном Пьеро» занимается автоцитированием своего первого фильма, и это своего рода постмодернистский палимпсест, не имеющий самостоятельной ценности. Я с этим суждением категорически не согласен: эти две картины не похожи ничем кроме игры Бельмондо, но и сами его персонажи диаметрально противоположны. Интеллектуал Фердинанд и хулиган-маргинал Пуанкар, вообще не читающий книг (за него читает Патриция). Что между ними общего?

Единственный общий компонент – образ женщины-предательницы, тема женского непостоянства, унаследованная Годаром из нуаров, но не более того. В первом фильме Годара есть почти подростковая легкость, естественность молодости, в «Безумном Пьеро» – уже зрелый трагизм в восприятии жизни и любви через призму смерти. Их объединяет также – экранизация экзистенциалистских философем, только в «На последнем дыхании» они поданы сквозь тему нонконформизма как стиля жизни, а в «Безумном Пьеро» уже непосредственно.

Несовместимость «бытия-в-себе» и «бытия-для себя»: мира объектов, вещественной одномерности и человеческой свободы, которую всегда тянет к Ничто – главная сартровская тема будет раскрыта Годаром в полной мере в «Жить своей жизнью». В «Безумной Пьеро» же смерть, ничто, отчаяние (сколько раз это слово звучит в дневнике Фердинанда!) суть компоненты времени как всеразрушающей силы, свидетелями которой оказываются персонажи, которые, как и зритель, пассивно переживают жизнь (как бы они не действовали в суматохе повседневности, они – лишь свидетели жизни, а не ее участники).

Всеобъемлющий, тотальный трагизм «Безумного Пьеро» так плотно обволакивает зрителя, что лишает его дара речи. Надо признать, что во второй половине 60-70-х, когда Годар был увлечен социальным анализом, и даже в 80-е, когда его киностихией стал сарказм, тема смерти почти полностью уходит из его кинематографа, что не идет ему на пользу, лишая фундаментальной глубины. Правда в 90-е она вернется в одном из лучших фильмов тех лет – «Новая волна» и в дальнейшем лишь окрепнет, но уже никогда в его карьере невыразимый сплав любви, смерти и времени, который и составляет нашу жизнь, не будет столь гармоничен как в «Безумном Пьеро». Воистину кино Годара в этой картине достигает своего акмэ.

«Альфавиль» – во многом знаковая картина для творчества Годара, один из ключей к его мировоззрению, суть ее – в противопоставлении поэзии и философии с одной стороны и естествознания – с другой. Снят фильм был в 1965 году, когда в моде были антисцентистские идеи и критика деятельности науки с гуманистических позиций. Годар всегда был последовательным антирационалистом, здесь же его талант обращается против технологической цивилизации во всей своей мощи. Разум Альфа-60, терроризирующий чувства, ставший полицейским для сенсуальной жизни, вооружившись наукой он создал бесперебойно и безошибочно функционирующий мегаполис Альфавиля – прообраз для Годара всей западной цивилизации.

Если искать параллели «Альфавиля» с антиутопиями, то это никак не «1984», где насилие было прежде всего идеологическим, а «Мы» Замятина, где тоже строят гигантскую вычислительную машину – Интеграл, призванную разрешить все проблемы человечества. Если у Хаксли в «Дивном новом мире» науками, узурпировавшими власть над человеком, стали биология и генетика, то у Замятина – это математика и логика, поле чистой деятельности Разума. Именно логической машиной, запрещающей все иррациональное, прежде всего любовь и поэзию, становится Альфа-60 – супермозг из годаровского фильма. Во многом визуально ориентируясь на «Метрополис» и нуары, Годар пытается создать своего рода архетипическую критику технологий, суммируя литературные и кинематографические ее образцы.

В «Альфавиле» много действия, нарратив не так слаб, как обычно у Годара, то есть перед нами – вполне зрительская картина, к тому же награжденная главный призом в Берлине. Почему же тогда она несправедливо остается в тени других лент Годара этих лет? Почему о ней говорят лишь в контексте эволюции европейской антиутопической фантастики, повлиявшей на ту же «Бразилию» Гиллиама или «Бегущего по лезвию» Скотта? Во многом потому, что стильность черно-белого изображения, интерьеров, музыки Мизраки, операторской работы Кутара создали привлекательную оболочку для синефильского поклонения, отвлекая от основной концепции.

Мессидж же ленты – в том, что Разум, сформировавший европейскую цивилизацию в последние двести лет, по сути своей – тиран для чувств и жизни тела, он создает безумный темп жизни, производит бюрократические проволочки, сформировал кровавую бухгалтерию концлагерей, продолжает рождать новые технологии для повседневного террора ума и сердца отдельного человека, но власть его так до сих пор и не поколеблена (вспомним, что на дворе – 65 год, ни экологическое, ни антисцентистское движение еще не имело всеобщего распространения).

Именно эту ситуацию исправляет Годар, идя войной на святая святых Разума – формальную логику, вместе с ней он критикует и позитивизм, и прочие философские оправдания научного произвола. Метафорическая и иррациональная сила поэзии и человеческих чувств никогда не может быть расчислена логическими методами, никогда не может быть стерта из человеческого сердца. Пробуждение чувств в Наташе фон Браун, этой телесной кукле, марионетке Альфа-60 – один из самых прекрасных моментов «Альфавиля». Годар использует здесь монтаж крупных планов, особое освещение, требует от актеров специфической жестикуляции – все для того, чтобы высечь из изображения и закадрового текста искру поэзии, заряд иррационального.

Исходя из «Альфавиля» становится понятно, почему Годар снимает не по правилам: он нарушает законы, каноны кинодраматургии, монтажа, нарратива, актерского существования в кадре, ибо сам пафос его борьбы – против рациональности, просчитанности, структурности. Его художественная форма изоморфна содержанию. И это не только применительно к данному фильму, но и к большинству его картин, просто в «Альфавиле» сама тема обнажает его метод. Экзистенциалисты были одними из первых в мировой философии (после философии жизни), кто предпринял основательную и всесокрушающую критику рационализма и тех социальных условий, которые он создает. По этой причине вполне можно утверждать, что «Альфавиль» – не только антисцентистский, но и экзистенциалистский фильм.

«Альфавиль» появился вовремя, когда набирал силу, но еще не выплеснулся во всеобщий протест антисцентистский поход деятелей искусств и гуманитариев против естественных наук, узурпировавших власть над человеком, цивилизацией и ее ресурсами, против тирании новоевропейского разума, умертвляющей все живое и иррациональное во имя логики. Тогда этот протест удался, приведя к возникновению постсекулярного и пострационального постмодернистского мировоззрения.

Но сейчас, в 21 веке с расцветом цифровых технологий, превращающих человеческое тело в придаток компьютеров и смартфонов вновь уместно говорить о тирании Разума, информации и новой тоталитарности, потому, как это не печально, «Альфавиль» вновь актуален. Однако, его поэтическая и чувственная мощь вновь может послужить делу разоблачения террора рациональности, а значит, даже зритель, замордованный смартфонами, способен пробудиться от технологической летаргии.

«Замужняя женщина», пересмотренная спустя почти десяток лет, тогда, в первый раз она восхитила главным образом поэзией эротических эпизодов, обескураживает сейчас своей буржуазностью. Вроде бы понятна попытка Годара препарировать психологию средней женщины, находящейся в плену идеологических заблуждений, хотя и считающей себя индифферентной к политике и социальным вопросам. Здесь нет откровенной критики консюмеризма, как в «Двух или трех вещах…», но феминистский заряд присутствует: рабство женщины в мужском мире определяется здесь не через насилие, как в «Спасайся, кто может», и не через прямое овеществление тела, как в «Жить своей жизнью», а через сам образ жизни, сформированный телевидением, рекламой, модными журналами и бутиками.

Попытка героини найти себя через самоопределение между мужем и любовником довольно слаба, сама героиня очень пассивна, потому Годар постоянно показывает ее обнаженное тело, чтобы зритель удостоверился, что перед нами – полый объект мужского вожделения, ничего собой не представляющий, как личность. Смотреть эту картину трудно и утомительно из-за скрытой, неявной критики буржуазного образа мыслей, зацикленного на потреблении. Здесь нет ни лозунгов, ни социальных выводов, лишь меланхолия от созерцания женщины, превращенной в объект.

И как бы красивы не были постельные сцены, сделанные путем дифференцированной съемки частей тела, особой поэзии в них нет на самом деле, они нужны Годару, чтобы показать частичные объекты – компоненты тел, ставших машинами для производства наслаждений. Никакой рефлексии, никакой мысли, никакой критики или просто недовольства своим положением у этих тел нет. Годар технически изощряется, чтобы обрисовать социальный тупик, бесперспективность жизни в мире, где женское тело стало товаром. Пусть оно не продается открыто, за деньги, но в мужских глазах оно давно стало вещью.

Актрисе, играющей главную роль, не надо ничего изображать: ее персонаж – почти неодушевленное существо, лишенное психологии, ее метания примитивны, зачатки ее онтологического вопрошания инфантильны. Сама выбраться из этой ситуации ментального рабства она не может, но помочь ей некому – на дворе только 1964 год, феминизм еще не набрал обороты. «Замужняя женщина», как это не странно, не критикует брак и угнетение женщины мужчиной, ее задача – анатомировать внутренний мир средней женщины и показать, как она утверждает существующий порядок вещей своей жизнью, поведением и рабским сознанием. Схожие цели преследовал и Фассбиндер в «Эффи Брист» спустя десять лет после выхода фильма Годара, но он даже визуально показал клетку, в которой оказалась женщина, разбив изображение на квадраты.

Фильм Годара не вполне удался, ибо получился слишком герметичным и пессимистичным, не предложив альтернатив существующему порядку вещей (может быть, потому, что тогда он их сам не видел), режиссер снял по сути буржуазное кино о буржуазности, показал ее изнутри по ее правилам, и это источник невыносимых мучений для зрителя: так все выглядит безыдейно, плоско, примитивно в жизни героини, плюс еще изобилие серого цвета в черно-белом изображении, что хочется крикнуть: «Не хочу так жить!» И если средняя женщина сейчас, посмотрев фильм Годара, что маловероятно, крикнет это, то фильм был снят не зря.

«Презрение» – пролегомены к позднему Годар, фильм, который четырнадцать лет назад вызвал мое возмущение, неприятие и отторжение. Действительно, внешне это не совсем Годар: нет резкого монтажа, jump cut, вся режиссерская работа с актерами, операторское мастерство Кутара, медитативная визуальность, отчуждение между персонажами – все это напоминает скорее черты стиля Антониони, нежели Годара. По началу может создастся впечатление, что Годар снимает свои «Восемь с половиной», однако, это не так: если у Феллини объектом исследования был внутренний мир художника, причудливое переплетение в нем воспоминаний, снов, грез, страхов, то у Годара – сама киноиндустрия, некий кинематографический протосюжет, отпечатывающийся в судьбе героев «Презрения».

Несмотря на как всегда ослабленный нарратив, фильм не так сложен, как кажется на первый взгляд, и действительно дает один из ключей к пониманию годаровского художественного мировоззрения. Вряд ли Серж Даней прав, считая «Презрение» лучшей картиной Годара вообще, но то, что это одна из лучших у него, это факт. Прежде всего благодаря гениальной музыке Дельрю (один из лучших саундтреков в истории кино) Годару удается сделать концепцию ленты максимально прозрачной для зрителя – исследование того, как кино отражается в реальной жизни, а не наоборот, как мы привыкли считать.

Дело в том, что для Годара, как и для Делеза, кино – не просто искусство, это некая фундаментальная игра архетипов, концентрация жизненного опыта миллионов людей, его суггестивная мощь, способная загипнотизировать целые залы зрителей по всему миру объясняется тем, что мы видим в кино (конечно, в лучших его образцах) что-то настолько сущностное, имеющее такое близкое отношение к нашей жизни, что моментально узнаем ее на экране. Для героев Бардо и Пикколи история Одиссея и Пенелопы, о которых снимает фильм Фриц Ланг, – это концентрат их любовных отношений. Более того, долгое время они живут, не зная этого, но, когда попадают на съемки, кино начинает подчинять их жизнь, влиять на нее, не сближая, но наоборот – отчуждая их друг от друга.

Мощь «Презрения» – в том, что оно показывает, как кино не только объединяет, но и разъединяет людей. Ведь не будем забывать, что фильм об Одиссее снимается под надзором американского продюсера: смрадное дыхание Голливуда отравляет кино, упрощает его, выхолащивает, отчуждает людей друг от друга, не только тех, кто его снимает, но и тех, кто его смотрит. Здесь лежит ответ на вопрос, почему фильм назван «Презрение» – это презрение Годара к Голливуду, к той модели кино, которую он навязывает, к миру денег и товарных отношений, тотального овеществления духовных ценностей и человеческих тел.

Ланг говорит, что снимает фильм о сопротивлении Одиссея воле богов, а голливудский продюсер – что ему нравятся боги и он их понимает. Американские дельцы выступают в роли кинобогов, диктующих смертным (режиссерам, актерам, сценаристам) что делать. Идущий на сделку с совестью ради денег герой Пикколи сразу заслуживает презрение жены (как бы взбалмошно и противоречиво не играла ее Бардо, но суть мотивов ее поведения более или менее ясна – она презирает мужа за конформизм). Так рабская работа на коммерческое кино оборачивается драмой в личной жизни.

По Годару, сделки с Голливудом фатальны не только для творчества художника, но и для его повседневной жизни, потому изворачивающийся Ланг, пытающийся снять фильм об Одиссее по-авторски, рано или поздно уступит дельцам (вспомним, что голливудская карьера Ланга – это постоянные компромиссы, из которых он тем не менее умудрялся выкручиваться, создавая серьезные ленты в коммерческой оболочке, но это было в 40-50-е, к 63 году дельцы стали хитрее). Для чего же тогда Годару был нужен стиль Антониони? Чтобы показать, как голливудское влияние на кино нарушает коммуникативные навыки между людьми, как оно ведет к афазии; как у человека, идущего на компромисс с буржуазным миром, отчуждается его человеческая сущность.

«Презрение» – не просто талантливый фильм, для Годара он очень важен, это обвинение той модели кино, которую он не приемлет и ненавидит, это исследование того, как такое кино разрушает жизнь его создателей и зрителей, как нравственные компромиссы приводят к онтологическому коллапсу. Конечно, это тоже экзистенциалистский фильм, ведь для экзистенциалистов всегда было важно защитить свободу человека от посягательств всех видов детерминизма, а товарно-денежная зависимость, которую насаждает США и Голливуд, как жандармы буржуазного мира, посягает как раз на эту свободу, потому что отчуждает, отнимает ее у человека.

«Жить своей жизнью» – из тех картин, о которых боязно писать, ибо для синефила они всегда очень много значат своей интимностью и искренностью, к тому же это базовая для Годара работа, в которой его антропоцентризм первой половины 60-х достигает пика. Мы наблюдаем, как робкая, слабая девушка Нана становится опытной проституткой, обменивающей на деньги свое тело. Годар бы мог бы стать здесь страстным обличителем буржуазного овеществления, но он выбирает негромкую меланхоличную интонацию и достигает гораздо большего, чем если бы разоблачал и клеймил.

Почему так получается? В результате структурной гармонии самых разных элементов: естественности существования актеров в кадре, непосредственности их диалогов, необычных мизансцен, делающих зрителей вуайеристами, подглядывающими за персонажами даже в самых безобидных эпизодах и не в последнюю очередь благодаря пронзительной музыкальной теме, написанной Леграном. В этой ленте нет ничего лишнего, она беспощадна и в то же время пронизана состраданием. По большому счету она – не о проституции, а о противостоянии свободы человека миру объектов и невозможности эту свободу защитить и отстоять.

В «Жить своей жизнью» есть едва уловимые рифмы, дающие возможность правильно понять замысел Годара: это слезы Жанны и Наны, это беседа о смерти Портоса и цитаты из «Овального портрета» По, это любовники-двойники и многое другое, что даже синефил не заметит с первого раза, ведь не будем забывать, что Годар гениален. Чтобы создать этот шедевр режиссеру не потребовалось много времени: если верить Сергею Соловьеву, он снял его за десять дней. Что же такое есть в этом фильме, что делает его, не побоюсь этого слова, бессмертным? Это философемы экзистенциализма, рассказанные доступным киноязыком и имеющие отношение к каждому человеку.

Этот фильм о конфликте подлинного бытия и неподлинных форм существования, о человеке – девушке Нане, которая пытается обрести свободу путем большого заработка, но попадающая в зависимость еще большую, чем та, в которой она была. Годар показывает трагизм человеческого существования как такового – то, что Сартр называл диахроническим отчуждением. По мысли Сартра, поступки человека и его действия – результаты его свободы, экзистенции, она ничем не определена, не гарантирована, но сами эти поступки начинают рано или поздно играть в человеческой жизни роль детерминант, плоды деятельности человека порабощают его, и он оказывается им противопоставлен. Так возникает конфликт «бытия-в-себе» (мира объектов, созданных человеческой свободой) и «бытия-для-себя» (самой этой свободы).

Трагедия героини «Жить своей жизнью» – в том, что она приняла неподлинность за подлинность, свои поступки за свободу, она привыкла жить нерефлексивно, не задумываясь, по воле экзистенции, но оказалась порабощена ее плодами. Проституция, воспринимаемая ей как решение денежных проблем, как осознанный выбор, как даже протест против жизни на аркане повседневности, стала для нее капканом. Она уже сама себе не принадлежит, никогда не принадлежала, и дело даже не в том, что она превращена в вещь, а в том, что свобода привела к рабству. В этом трагедия Наны.

«Жить своей жизнью» так трогает, ибо этот фильм построен диалектически, сложно, при всей своей концептуальной простоте, он разворачивается через противопоставление свободы и зависимости, а в результате показывает их неустранимую связь. То, что мы создаем свободно, радостно, в эйфории неподконтрольности в конечном счете оказывается самостоятельным объектом, само существование которого посягает на нашу свободу. И не важно идет ли речь о творчестве, или просто о свободном выборе. Таковы неутешительные выводы этого потрясающего фильма, быть может, как никакой другой выразившей суть философии экзистенциализма и трагичности самого человеческого бытия.

«Маленький солдат» – первая картина Годара, в которой политический элемент играет намаловажную роль, однако, при всей виртуозности монтажа и очаровательности насыщенного философией и цитатами закадрового комментария (в «На последнем дыхании» он тоже есть, но не такой обильный и подробный) к финалу картина ощутимо выдыхается, потому в формальном плане она несовершенна, в отличие от годаровского дебюта. Некая небрежность, ощутимая в уличных съемках, монтаже и поведении персонажей отдает своего рода пижонством, что в дебюте так не бросалось в глаза.

Однако, главная заслуга Годара в этом фильме состоит в том, что он не принимает ничью сторону в конфликте ОАС и алжирцев, показывая жестокости и беспринципность и тех, и других. Главный герой интересен ему именно как лишний, затерявшийся между враждующими сторонами, его внутреннее состояние, как и мировоззрение самого Годара в этот момент, можно определить, как смятение перед политическими конфликтами современности. Фирменный монтаж Годара потому такой и рваный, неправильный, что он передает работу мысли в состоянии смятения. Ритм фильмов Годара всегда когнитивный, он изоморфен внутреннему состоянию самого режиссера и его героев.

В «Маленьком солдате» впервые у Годара снялась Анна Карина, потому много сцен построено на любовании ею, на восхищении ее красотой и обаянием, здесь еще нет ни глубокой психологической трансформации, как в «Жить своей жизнью», ни комедийного таланта, как в «Женщина есть женщина», Карина нужна Годару лишь как статистка, брессоновская модель, слепо выполняющая режиссерскую волю, хотя он этой моделью и любуется. В этой картине актерская работа в целом нивелирована не только у Карины, но и у других исполнителей: здесь нет психологизма, нет характеров, нет их развития, потому «Маленький солдат» теряет в глубине по отношению ко многом другим лентам Годара того же периода.

Вместе с тем, это, конечно, не «новая волна», как, например, «Отдельная банда», естественности и непосредственности здесь нет, зато есть признаки стиля Годара и его мировоззрения этого периода. «Маленький солдат» – во многом монофильм, он очень антропоцентричен, даже герметичен, зациклен на переживаниях одного персонажа, он приоткрывает политическое измерение экзистенциализма, показывает, почему Сартр, например, был на баррикадах 68-го, хотя прямых цитат из него здесь нет.

Конфликт «бытия-в-себе» и «бытия-для-себя», по Сартру, заключается не только в диахроническом отчуждении, но и в проблематике неантизации (или ничтожения) – борьбе свободы против мира созданных ею объектов во имя сохранения себя в независимости от них. Каждое наличное положение дел в социуме также создано свободой, но должно быть преодолено, неантизировано во имя сохранения этой свободы. Это относится и к отдельному человеку, и к социальным группам. Революция – как раз такая неантизация. Мы видим, что Бруно Форестье в «Маленьком солдате» разрывается между революцией и реакцией, не может принять ничью сторону, по многом потому, что действуют они одними и теми же методами.

Тяжелая сцена пытки в ванне будет процитирована Годаром позже в «Безумном Пьеро», где вновь появятся ОАСовцы, но уже как посланцы фатума, здесь же ОАС – защитник «бытия-в-себе», наличного положения дел, а пытают его алжирцы, агенты неантизации. Никогда еще Годар не был так объективен и мудр в описании политической борьбы, как в «Маленьком солдате»: он показывает, что неантизация – это всегда насилие, это желание свободы защитить себя, но опять же через зло по отношению к другим.

Лишь в одной отрасли человеческой жизни неантизация не связана с насилием – в творчестве: там свобода художника заставляет постоянно переписывать, перерисовывать, переигрывать, разрывая наличное положение дел, преодолевать эстетические и иные границы, отрицать то, что уже создано. Но в политике без насилия неантизация невозможна – в этом неутешительный вывод «Маленького солдата». Но вы, может быть, скажите: «А как же любовь? Разве ее нет в этом фильме?» Есть, но она – лишь бледное отражение великой кинолюбви Мишеля и Патриции из «На последнем дыхании».

Полнометражный дебют Годара и спустя годы остается самой популярной его картиной. В чем причина этого массового поклонения не только среди синефилов, но и простых зрителей? Наверное, в его доступности, внешней простоте и незатейливости рассказанной истории при всех философских и кинематографических коннотациях, которыми Годар ее нагрузил. При всем том, это «новая волна» в ее самом концентрированном выражении, то есть кино легкое при всех экзистенциальных тяжестях, которые оно поднимает. Несмотря на криминальные очертания, приданные ей Годаром в подражание американским нуарам, которые он так любил, это все же прежде всего история любви, ставшая в глазах бэби-буммеров эмблемой великого Чувства.

Главное, что перед нами – совсем не то аналитичное кино Годара, к которому мы так привыкли, а киномиф, чьи чары не заимствованы у Голливуда, а изобретены режиссером заново, из ничего. Подобравшись к анализу этой кинолегенды, понимаю, что всех моих знаний и аналитических умений для чтения Годара здесь не хватает. Почему? Ведь я никогда не считал этот фильм лучшим в его биографии? Но тот эффект, который он оказывает спустя годы (а я посмотрел его еще в подростковом возрасте по ТВ) парадоксальным образом рифмуется с еще одним великим шедевром кино – «Последним танго в Париже». Поскольку никто, насколько мне известно, не писал об этом, я ограничу мой анализ этими параллелями, не в силах проанализировать этот киномиф в целом.

Отношения героев Бельмондо-Сиберг не просто процитированы Бертолуччи в паре Брандо-Шнайдер, но и мужчины, и женщины из этих пар ведут себя схоже. Женщины боязливы пред всем новым, очарованы брутальным очарованием своих мужчин, но в конечном итоге предают их, не в силах выдержать то, что их любят по-настоящему. Мужчины вначале бравируют своим видимым безразличием, грубы и обаятельны в трудно уловимых ситуациях, они, просто говоря, круты, но влюбившись становятся мягкими и теряют все, что завоевали.

Конечно Мишель – не Пол в полном смысле, в нем еще нет отчаяния пред жизнью, цинизма и ненависти к миру, но Пол – это разочаровавшийся в жизни Мишель, потерявший его фирменную «нововолновскую» легкость. А вот Патриция и героиня Шнайдер (все забываю, как ее зовут) похожи гораздо больше, они буржуазны и робеют под мужским напором, хотя он им и нравится. Незабываема встреча Мишеля и Патриции на дороге, когда она кричит по-английски: «Нью-Йорк Гарольд Трибьюн», а он подходит к ней и заводит разговор под джазовую мелодию. Она также врезается в память, как первая близость героев Бертолуччи в пустом доме.

Действительно, как анализировать киномифологию? Не разрушим ли мы тем ее чары? Но какой-то итог нашему анализу не только этой картины, но и статьи, да и всего цикла о Годаре мы должны все-таки сделать, не правда ли?! Потому скажу, что никогда больше годаровские jump cut не были столь органичны и естественны, как здесь: здесь еще нет безраздельной власти закадрового комментария, как стало уже в «Маленьком солдате», нет сложного интеллектуализма (Пуанкар – отнюдь не интеллектуал), цитат из книг (правда из фильмов их предостаточно, но надо быть из поколения Годара, чтобы их все увидеть), история проста, камерна и незатейлива.

Бельмондо тогда еще никто толком не знал, но ничего лучшего он так и не сыграл: образ сидит на нем как влитой, брутальная естественность вкупе с самим характером Пуанкара делает его секс-символом для миллионов женщин. Также и Сиберг, играющая эмансипированную американку-интеллектуалку, читающую Фолкнера, да еще стильную с короткой стрижкой – это не многоликая Анна Карина, способная сыграть и сложную трансформацию Наны из простушки в проститутку, и провинциальную курицу в «Отдельной банде». Однако, именно эти образы-типажи, а не, например, герои «Безумного Пьеро», перегруженного философией, стали символами поколения.

В ключевой сцене, когда Патриция читает Мишелю финал романа Фолкнера: «Между печалью и небытием, я выбираю печаль», – и спрашивает, что выбирает он, тот, не задумываясь отвечает: «Небытие, потому что печаль – это компромисс». Это ключ к пониманию того, почему Годар стал любимым режиссером бэби-буммеров, почему он выразил его чаяния и заблуждения наиболее полно, чем все остальные: он вслед за Сартром, ставшим в 68-м также одним из участников протестов, выбирает Ничто, как полигон для экспериментов, а не наличное Сущее. Буржуа довольствуются миром объектов, «бытием-в-себе», они бескрылы и некреативны, потому их устраивает существующее положение дел, и они готовы его защищать.

Но их дети, бэби-буммеры, выбрали ничто, небытие, чтобы на его базе создать то, чего еще нет, чтобы изобрести мир заново, их не устраивала фолкнеровская печаль, как компромисс с сущим, им был нужен драйв и движуха, чтобы пересоздать мир заново. Пусть уже через десятилетие они наполнятся отчаянием, как Пол из «Последнего танго», поняв, что ничего не получилось, но эта вера в будущее была нужна, чтобы двинуть мир вперед, и он-таки двинулся (хоть и не в ту сторону). А значит жизненные эксперименты гошистов, битников и хиппи были нужны. А значит и Годар был нужен.

Что сказать в заключение не только этой статьи, но и цикла в целом? Закончу последними строками из моей рецензии на фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар», которую я написал около двух лет назад, лучших слов, чтобы выразить мое отношение к Годару все равно не найти: «Годар давно оторвался от земли и зрителей, десять лет посвятив политическому кино, он вернулся к большому экрану, но не стал понятнее, его «неизреченные глаголы» будоражат зрителей и сейчас, и, конечно, он уже не попадает в нерв времени, как было в 60-е, став философом-затворником не от мира сего. Но его ни на что не похожий кинематограф со всеми его заблуждениями, грубыми обвинениями, нетерпимый и колючий, непонятный и сумасшедший прикасается к таким безднам в нас самих и нашей истории, что мы не можем вычеркнуть его из нашей жизни».