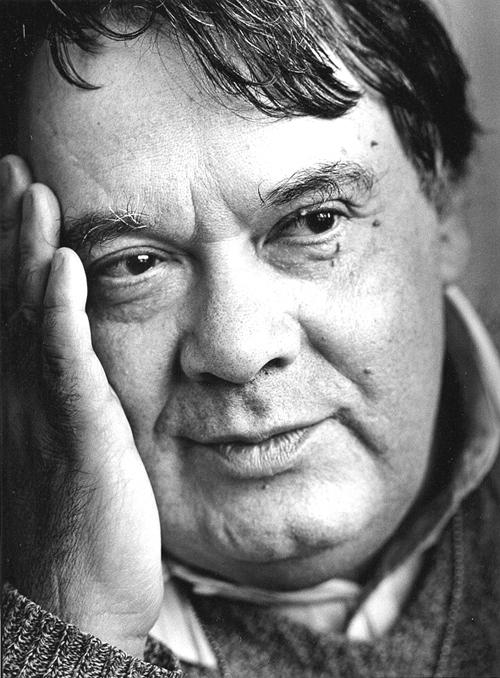

Кинематографические миры Алексея Германа

Вот уже около десяти лет как нет с нами выдающегося кинематографиста-демиурга

Алексея Юрьевича Германа, оставившего после себя всего лишь шесть полнометражных

художественных картин, но они в глазах любого внимательного зрителя демонстрируют

впечатляющую эволюцию этого нестандартного художника экрана. Однако, начинал

Герман свою карьеру в режиссуре с эстетического компромисса, которым стала лента

«Седьмой спутник», снятая в сотрудничестве с Григорием Ароновым. Безусловно,

очевиден факт, что начинающему постановщику снять в Советском Союзе в конце 1960-х

годов неподцензурный фильм было решительно невозможно, оттого и получилось, что

будущий визионер кошмаров советского бытия дебютировал лентой, фактически

воспевающей Октябрьский переворот. Нельзя сказать, что «Седьмой спутник» –

идеологически однозначная картина, ибо и она, подобно дебюту Панфилова «В огне брода

нет», которую очень напоминает в стилевом и концептуальном плане (особенно схожи

финалы обеих лент – происходящие в избах на фоне икон диалоги-столкновения главных

героев с белыми офицерами), все же ставит зрителя перед интересными нравственными

дилеммами.

Главная среди них – это границы так называемой «социалистической законности»

и морального отношения к красному террору. В «Седьмом спутнике» отчетливо

просматривается тема идеологического самоопределения «попутчиков» или лишних

людей, маргинализированных революцией. В этой связи весьма важно композиционное

деление дебюта Германа на две неравные части: в первой показано сообщество «бывших

господ», весьма непривлекательных в нравственном плане, которым наплевать на все

кроме своего комфорта; во второй – военная коллаборация «бывшего хозяина» Адамова с

большевиками. Как бы сейчас не желали поклонники Германа увидеть в «Седьмом

спутнике» объективность в изображении послереволюционной России, ее там нет, это не

«Роль» Лопушанского (еще одна интертекстуальная параллель с германовским дебютом).

Что же в ней есть в таком случае?

Во-первых, есть весьма осторожная попытка постановки вопроса о моральной

оправданности красного террора (белый террор изображен здесь достаточно неприглядно,

не без сгущения красок, в то время как персонажи-большевики амбивалентны). Во-

вторых, Аронов и Герман стремятся показать, как генерал «из бывших» постепенно

понимает правоту революции, хотя до конца своих дней все равно отрицает

правомочность расстрелов без суда и следствия. Учитывая остроту поставленных

вопросов и компромиссность их решения, возникает сомнение в необходимости

постановки такой картины, откровенно оправдывающей коллаборационизм бывших

царских генералов в отношении новой власти. Может возникнуть мысль, что по-другому

изобразить предельные бытийные ситуации того времени так, как это делает «Седьмой

спутник», в конце 1960-х было нельзя, и это так. Ведь уже вторая картина Германа (и

первая самостоятельная) «Проверка на дорогах», демонстрирующая схожую сюжетную

коллизию, оказалась на «полке».

Можно утверждать, что зависимость Германа как постановщика от решений

Аронова и была, возможно, причиной идеологической компромиссности «Седьмого

спутника, однако, уже здесь видна рука будущего мастера. Это заметно, прежде всего, в

безошибочности выбора типажей: все «бывшие» выглядят аутентично, это же касается и

красноармейцев (особенно колоритен безграмотный комендант, постоянно коверкающий

слова). Актерская игра тут весьма локальна, сложных характеров с причудливой духовной

эволюцией нет (за исключением Адамова), также здесь (то есть, что еще удивительнее, в

совместной с другим режиссером работе!) уже видна маниакальность Германа в

детализации и тщательной реконструкции исторической эпохи (декорации, реквизит,

костюмы, интонации, с которыми говорят герои, и даже особый московский,

«старорежимный» выговор окончаний фамилий). По этой причине стоит признать, что

при всей выдержанной идеологичности «Седьмого спутника», в нем уже присутствуют

некоторые стилевые приметы германовского художественного мира, что для

дебютировавшего в кино еще молодого режиссера стало громадным формальным

достижением.

«Проверка на дорогах», как известно, – «полочный» фильм, вышедший на большие

экраны лишь спустя четырнадцать лет после своего завершения. Экранизация военной

прозы отца содержит в более концентрированном, чем «Седьмой спутник», виде черты

кинематографического стиля Германа-режиссера. Вообще этот постановщик с каждым

последующим своим фильмом стремился ко все большему сгущению реконструируемой

атмосферы (это почти всегда – прошлое, за исключением, конечно, «Трудно быть Богом»).

Ту роль, которую играет в киновселенной Германа тщательно проработанный эпизод,

трудно переоценить: обычно многие мелкие детали надолго врезаются в зрительскую

память, как например, убегающий от карателей на костылях одноногий инвалид или

падающий на снег полицай с добытыми им валенками.

Безусловно, «Проверка на дорогах», как и все советские картины Германа, – это

еще вполне зрительское кино, не затрудняющее свое восприятие массовой публикой

многообразием почти прустовских по силе компонентов, что отличает последние две

ленты режиссера. История раскаявшегося полицая, кровью искупившего свою вину, лишь

внешне отдаленно напоминает сюжетную коллизию «Седьмого спутника», на самом же

деле, это фактически недопустимая для советской культуры рефлексия о христианском

покаянии. Советская культура на протяжении всего своего существования «клеймила

позором» не только перебежчиков, но и всех попавших в плен (так в «Архипелаге

ГУЛАГ» Солженицын пишет о послевоенной сталинской амнистии, коснувшийся почти

всех типов заключенных кроме бывших пленных).

Герой Заманского не случайно носит говорящую фамилию «Лазарев»: подобно

евангельскому Лазарю он воскресает из мертвых и начинает новую (пусть и краткую)

жизнь. Герман отчетливо противопоставляет в своей ленте партизанских командиров:

официозного и заидеологизированного Петушкова (ранее Солоницын уже создал схожий

образ у Панфилова в ленте «В огне брода нет») и человечного, «теплого» Локоткова

(Быков как всегда витально колоритен в этой роли). По сути дела это противостояние

советской идеологии с ее безжалостным заострением всевозможных антагонизмов и

христианской этики, всегда дающей человеку второй шанс. Отношение к Лазареву также

меняет и Соломин (в пластически отточенном исполнении Борисова), когда тот

проверяется «на прочность».

В «Проверке на дорогах» Герман подбирается к самой сути нравственных коллизий

войны, делая то же, что спустя несколько лет и Лариса Шепитько в «Восхождении»: видит

евангельские смыслы в безвыходных экзистенциальных ситуациях (стоит ли упоминать,

что и Шепитько столкнулась с советской цензурой, однако, от запрета ее картину, видимо,

спас главный приз на Берлинском кинофестивале). Даже судя только по фильму, не зная

военные произведения Юрия Германа, на которых основан сценарий, уже легко заметить

их родство с текстами Василя Быкова (особенно «Дожить до рассвета»), также предельно

обострившего этические дилеммы военного времени в сравнении с другими

представителями «лейтенантской прозы». В отличие от «Седьмого спутника» «Проверка

на дорогах» – лента вопиюще несоветская не только по содержанию, но и в стилевом

отношении.

Ведь соцреализм, как известно, стремился показать конфликт «хорошего с

лучшим», а кинематограф Алексея Германа запечатлевал реальность прошлого,

вытесненного идеологией, пытался дать возможность заявить о себе социальным,

культурным и политическим травмам, и потому никак не вписывался в захламленное

пространство официального искусства. Конечно, Герман постепенно, с каждым новым

фильмом становился все более идейно и художественно бескомпромиссен, стремясь

показать все больше неудобной правды о нашей стране. Однако, и «Проверка на дорогах»

– уже достаточно смелый жест постановщика, открыто конфликтующий с узостью и

убогостью советского идеологического подхода к противоречиям реальной жизни,

выявляя при этом тщетность соцреалистической гомогенизации разнообразия той

экзистенциальной реальности, которую выявила война.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря своему третьему фильму, вернее

именно с него начиная, Алексей Герман уже вполне заслужил звание

кинематографического Марселя Пруста. Вроде бы непритязательное, почти бессюжетное

повествование намеренно тонет здесь в маниакально воссозданных деталях и типажах

военного времени. В некотором роде «Двадцать дней без войны» – своеобразное

дополнение к «Проверке на дорогах»: там, где второй фильм Германа вскрывает

экзистенциальные нарывы фронтовой жизни, третий – реконструирует тыловой быт,

смело атакуя соцреалистические клише советского искусства. Как выразился сам

постановщик, его третий фильм снимался как альтернатива «фальшаку» большинства

военных картин.

Знаменательно, что и в «Проверке на дорогах», и в «Двадцати днях без войны»

щемящим зрительскую душу рефреном звучит популярный мотивчик, исполняемый на

гармони, – это во многом контрапункт всего творчества Германа, на первый взгляд,

врасплох схваченной, а на деле тщательно сконструированной художественной имитации

жизни, на самом же деле, более правдивой, чем сама жизнь. Подобно тому, как Заманский,

Быков и Солоницын играют одни из своих лучших ролей в «Проверке на дорогах», так же

Петренко, Гурченко и Никулин – в «Двадцати днях без войны», последний так вообще,

возможно, единственно серьезную драматическую роль в своей кинокарьере. Композицию

третьей картины Германа можно назвать кольцевой: эпизоды в тылу, наиболее

продолжительные, обрамляют военные сцены, благодаря этому возникает ощущение

единства жизни, перемешивающей фронтовые и тыловые будни.

«Двадцать дней без войны» – это еще и достаточно смелая для советской цензуры

попытка высказаться о любви на войне, которая, как известно, ломает привычные черно-

белые нравственные представления об отношениях мужчины и женщины. Для Германа

рычагом противодействия цензуре в данном случае стало участие в создании фильма

самого Симонова, который не только написал сценарий к картине, но и сам читал текст от

автора (фактически именно он отстоял актерскую кандидатуру Никулина на главную

роль, вызвавшую неудовольствие партийных бонз). Это участие заранее уберегло

«Двадцать дней без войны» от возможного «полочного» статуса, что было вполне

реально, учитывая, что Герман устами главного героя спорит с тем самым военным

«фальшаком», который не устает продуцировать советская культура.

Это противостояние идет не только косвенно на протяжении всей ленты, но и

прямо, по крайней мере, в двух эпизодах: в сцене застолья в доме театрального режиссера,

где Лопатин озвучивает позицию непафосной военной правды, свободной от лозунгов и

идеологии, и второй раз – на съемках фильма, где он спорит с режиссером и военным

консультантом (Герман для остроты здесь также монтажно запараллелил, с одной

стороны, слова простой женщиной и воспоминание Лопатина о несостоявшейся

фотографии, а с другой – бравурные военные песни, исполняемые актерами на съемках

«фильма в фильме»). Постановщик «Двадцати дней без войны» ни на минуту не забывает,

какому монстру противостоит, – официозу, нагромождению идеологической лжи,

похитившей у людей их прошлое. Задача режиссера – откопать его, найти, услышать, дать

ему голос во чтобы то ни стало, тогда ложь растворится под лучом этой шокирующей

правды.

Как уже было неоднократно сказано в этой статье, гений Германа от фильма к

фильму двигался по пути все большей радикализации художественных установок, в

сторону все большей бескомпромиссности, абсолютизации своих эстетических принципов

и не в последнюю очередь – в направлении этического максимализма. В этом смысле его

творчество представляется мне в сегодняшних культурных и политических условиях

исключительно важным для российского зрителя, куда важнее даже картин Тарковского и

Сокурова, ведь последние в некоторой мере – космополитичны и ставят, прежде всего

«вечные вопросы». Творчество же Германа гораздо конкретнее и в наибольшей степени,

чем ленты кого бы то ни было из наших кинематографистов (за исключением, может

быть, лишь Муратовой), беспощадно размышляет о парадоксах русской ментальности,

нашем вездесущем патерналистском идолопоклонстве и проклятой цикличности истории

России.

В этом отношении «Двадцать дней без войны», как в принципе и «Проверка на

дорогах» и тем более «Седьмой спутник», еще не вызывает нареканий у псевдопатриотов,

как известно, уравнивающих «антисоветчину» и «русофобию». Это не «Хрусталев».

Однако, при внимательном, не замыленном идеологией взгляде и в третьей ленте Германа

заметно его режиссерское неприятие извне и сверху навязываемых стереотипов.

Собственно ради сопротивления им она и снималась, демонстративно выдвигая не только

эстетическую, но и нравственную альтернативу лжи – поиск правды там, где ее вроде бы

уже и след простыл. Именно для этого нужны Герману в этой картине приемы «синема-

верите», хоть участвуют в них, как простые люди, так и профессиональные актеры,

поражающие здесь фантастически достоверной, почти неотличимой от документа

органикой (особенно это применимо, конечно, к монологу героя Петренко – возможно,

лучшему эпизоду в его актерской биографии, но также и к сценам с участием

Ахеджаковой, Гурченко и других).

В любом случае «Двадцать дней без войны» – не только эпизод в фильмографии

Германа на его пути к более радикальным проектам, но и вполне осознанное, зрелое

художественное и этическое противостояние советскому идеологическому официозу и

конкретно – вранью о войне, которому постановщик по сути дела первый раз в своей

карьере противопоставляет четко сформулированную эстетическую программу

прустовского оживления памяти со своими оригинальными принципами и приемами.

Для этого Герман почти полностью отказывается от сюжета, выстраивая

мозаичную ризоматическую структуру, намеренно децентрированную, уравнивая в правах

мелкие эпизоды, детали и типажи, имеющие самостоятельное значение, как для

художественной структуры, так и для авторского замысла. Конечно, это еще не

«Хрусталев, машину!» и не «Трудно быть Богом» – всецело модернистские кинотексты,

однако, шаг от традиционного реализма к модернизму, который для Германа есть по сути

«сверхреализм» (сюрреализм, почему нет?!), был им сделан впервые именно в «Двадцати

днях без войны», а в «Моем друге Иване Лапшине» он его закрепил, ничем не нарушив

видимого стилевого баланса между реализмом и модернизмом.

О «Лапшине» за прошедшие почти сорок лет столько всего сказано и написано (в

том числе и самим режиссером), что произвести на свет какую-нибудь действительно

небанальную и незаезженную интерпретацию весьма трудоемко. Однако, суммируя

впечатления от то ли третьего, то ли четвертого пересмотра, могу утверждать, что более

весомого, конкретного и вместе с тем неуязвимого для цензуры высказывания о

сталинском времени советское кино вряд ли когда-либо знало. Вновь, как и в случае с

«Проверкой на дорогах», пригласив в качестве сценариста для экранной адаптации прозы

своего отца Эдуарда Володарского, Герман сделал свою ленту вполне зрительской и

вместе с тем по-прустовски насыщенной не только приметами, но самим духом эпохи.

Мне представляется, что ключевые для понимания картины слова произносит в

финале героиня Руслановой: «В этом городе на каждого человека по оркестру, а у меня

мигрень уже вторые сутки». Музыкальное сопровождение в «Лапшине» неслучайно столь

агрессивно тотально: марши призваны вдалбливать в сознание идеологические схемы и

лозунги, патетически взвинчивать нервы, делать людей «железными». Знаменитые слова

«гвозди бы делать из этих людей» стали своеобразным манифестом эпохи тоже не просто

так. В этом отношении начальное, открывающее повествование идиллическое застолье не

должно вводить зрителя в заблуждение: Герман будто глумится в нем над

идеалистическими иллюзиями коммунального братства и использует его именно для того,

чтобы впоследствии опровергнуть всем дальнейшим развертыванием нарратива.

Персонажи «Лапшина» то и дело выходят из себя, закатывают истерики, орут друг

на друга, да и просто напиваются – все это, по мысли постановщика, происходит из самой

советской идеи «перековки» зла в некое условное «добро». Кем-то из зрителей уже был

замечен любопытный эпизод с лисой и петухом: перевоспитать хищника не получилось,

петух съеден. Также и персонажи «Лапшина» – живые люди со своими недостатками и

страстями прессуются колоссальным идеологическим давлением якобы для их же блага. И

это, как показывает дальнейшая эволюция кинематографа Германа, – не столько примета

времени, сколько черта самой русской ментальности, постоянно мазохистски требующей

над собой тиранической власти. Слова героя Суханова из фильма «Сквозь черное стекло»

(«Тебе нужен царь, а не Бог») вполне можно было бы взять эпиграфом к последнему

фильму Германа, если бы он не был снят раньше работы Лопушанского.

Однако, и в «Лапшине» впервые в своем творчестве Алексей Юрьевич вводит в

повествование в качестве персонажей представителей карательных органов: для него нет

никакого сомнения в том, что именно они управляют страной. Торжество чекистской

власти в России – во многом квинтэссенция тысячелетнего раболепства и

идолопоклонства русского народа, между Богом и мирским правителем упорно

выбирающего последнего. Стало штампом подчеркивание языческой ментальности

России, уже общее место, что христианизация в нашей стране потерпела поражение. По-

особому понимает это мнение Алексей Герман. В своем четвертом фильме он делает

чекистов типичными носителями примет эпохи: Лапшин – токсичный мачо, как почти все

другие персонажи-мужчины этой картины.

Структурно ему противопоставлен мягкий интеллигент Ханин (одна из последних

ролей Миронова), который столь инородно смотрится в контексте времени, что вполне

закономерно хочет уйти из жизни именно вследствие своей онтологической

неприкаянности. Сцена попытки самоубийства весьма символична: в ней видна

несовместимость характера Ханина и пистолета – этого, как трактуют его феминистки,

заместителя фаллоса, выражения мужской силы и агрессии. В советском мире тотального

идеологического прессинга и переделки жизненной гетерогенности в бетон уравниловки

лишь немногим удается стать по-настоящему «железными» (таков в частности Окошкин в

типажно выверенном исполнении Жаркова). Женской эмоциональности,

привлекательности, мягкости здесь тоже нет места: Русланова емко выразила

экзистенциальную неврастению своей мужеподобной и асексуальной героини, во многом

пародируя собственную работу в «Познавая белый свет» Муратовой.

Расправа над бандой Соловьева – центр картины, который будто ставит точку в

концептуальном развитии темы «переплавки», «перевоспитания» асоциальных элементов

(то есть тех, кто не хочет строить социализм): здесь видно все двуличие чекистской

власти, внешне декларирующей необходимость сущностной трансформации своих

оппонентов, а на деле физически уничтожающей их. Расправа вполне закономерна в своей

жестокости (и снова интеллигентный Ханин не вписывается в ее контекст: привыкнув все

решать словами, он тут же получает ранение): обе стороны конфликта стоят друг друга,

однако, чудовищное насилие власти это никак не оправдывает. Трагедия Лапшина и его

друзей именно в том и состоит, что, будучи в целом неплохими людьми, они являются

безупречно функционирующими элементами бесчеловечной системы, выполняющими

свою «работу» так, как им было велено вышестоящими чинами.

Тема политических репрессий у Германа пока не звучит, однако, ощущение

онтологического морока, тотального давления власти на людей уже присутствует и в

«Лапшине». Так прустовская маниакальная привязанность к деталям прошлого,

дотошность работы памяти приводит у Германа (в первый и последний раз) к вторжению

в структуру фильма цвета, что нужно ему для зримой оппозиции прошлого и настоящего.

Постановщик вслед за рассказчиком надеется на то, что кошмары прошлого,

преследующие его с детства, безвозвратно сгинут, акустической аллегорией чего

выступает в финале смена музыки с маршевой на танцевальную. Однако, в «Хрусталеве»

Герман куда мрачнее смотрит на перспективы преодоления Россией своего

патерналистского культурного кода, хотя внешне вроде бы реконструирует тот же

исторический фон, что и в «Лапшине».

Автор этих строк впервые посмотрел «Хрусталев, машину!» около пятнадцати лет

назад, когда фильм только вышел на DVD в России, и, видимо, это была телеверсия с

плохим звуком, реплики героев разбирались с трудом. Лишь сейчас мне удалось

посмотреть версию для зарубежного проката, отличающуюся от телеварианта не только

хорошим звуком, но и монтажом (в частности подробной сценой «опускания» Кленского,

от которой в телеверсии осталось лишь несколько минут), из-за чего «Хрусталев» вышел

гораздо жестче, чем мне представлялось после первого просмотра. Можно сказать, что по-

настоящему я оценил пятый фильм Германа только сейчас: это действительно

максималистское модернистское высказывание, достаточно непростое по месседжу и

формально изощренное.

В частности мне никогда раньше не бросалось в глаза некоторое художественное

родство авторских манер Германа и Муратовой, в частности в работе с массовкой, или как

называла ее Кира Георгиевна, «варварской фактурой». Долгие планы-эпизоды,

захламленные вещами пространства и одичалые, чрезвычайно агрессивные персонажи –

все это, конечно, наследие «Астенического синдрома», без которого невозможно себе в

полной мере представить эстетику «Хрусталева». Однако, взгляд Германа на вещи

значительно мрачнее муратовского, предполагающего, как известно, разные виды

использования комического, смягчающего суггестивный удар по зрителю. В «Хрусталеве»

есть то, что можно считать «шутками», однако, их контекст столь замогилен, что, слыша

их, нам становится лишь страшнее.

Герман неслучайно замыкает сюжетную композицию в рамки одной ночи и одного

утра (в течение первой преобладает снег, в течение второго – туман), здесь мне видится

почти библейская картина творения: «и был вечер, и было утро». Однако, принципиально

важно, что создаваемый германовским гением мир горизонтален и лишен вертикальной

теологической координаты, потому он так напоминает хаос, однако, в нем все же есть

своя особая извращенная логика. Дело в том, что эта ризома, как сказал бы Делез, имеет

свой мифологический центр – вождя-идола, чье присутствие в символическом плане

картины тотально не только через наличие его многочисленных статуй, бюстов,

памятников и скульптур, но и в качестве живого человека. Вернее умирающего тела, по

сути протестующего против своей мифологизации (вероятно, в первый и последний раз).

Именно путь на дачу Сталина – это путешествие и Кленского, и зрителя в самое

сердце хаоса и делает броуновское движение персонажей осмысленным, и, как это ни

странно, упорядоченным. Согласно христианской онтологии, Бог создал мир

гармоничным, однако, неправильное использование свободы сначала падшими ангелами,

а потом и людьми, сделало творение хаотичным. Из «Хрусталева» следует, что тираны –

эти идолы, обожествленные себе подобными, пытаются внести в хаос жизни порядок (как

они его себе понимают: с собой в центре), однако, лишь умножают беззаконие, насилие и

страх. Наверное, никогда в фильмографии Германа не было столько ужаса, агрессии и

ненависти людей друг к другу, как в «Хрусталеве», при этом, как метко заметил кто-то из

кинокритиков, персонажи этой картины ютятся в захламленных квартирах, в то время как

улицы остаются практически пусты.

В своем пятом фильме Герман осуществил ту же колоссальную работу по

осмыслению советской коммунальной ментальности, уходящей корнями в русский

национальный коллективизм, как это сделал Илья Кабаков в изобразительном искусстве.

На присутствие в символической ткани «Хрусталева» основных тем и мотивов

московского концептуализма указывает в частности эпизодическое участие в ленте

Дмитрия Пригова, исполняющего роль незначительного персонажа, но при этом

колоритного и запоминающегося своими вечно испуганными глазами. Советское

коммунальное бытие, каким оно предстает у Германа, – не просто скученность большого

числа людей в малогабаритных пространствах, а существование единого тела,

устраняющее даже минимум человеческой свободы и принуждающее все свои

компоненты к перманентной публичности, исключающей даже надежду на приватность

(так в одном характерном эпизоде героиня Руслановой пытается что-то объяснить сыну

шепотом, отведя его в пустое пространство, что естественно заканчивается неудачей).

В контексте режиссерского препарирования особенностей коллективного бытия

особенную роль играют мытарства Кленского, чья судьба, как замечал сам Герман, – один

из возможных вариантов жизни его собственного отца. Как и в «Лапшине», в

«Хрусталеве» есть рассказчик (кстати, говорящий тем же голосом, что и в «Лапшине») и

ребенок, с которым он себя ассоциирует. В этом смысле оба фильма – в чем-то

психоаналитическое исследование детских фрустраций, определивших развитие Германа

как художника. Однако, травматический опыт страны и отдельной личности здесь

неразделим: сквозь призму прустовских по форме внешне отрывочных воспоминаний

видна судьба искалеченной многолетним патерналистским идолопоклонством страны.

В сюжете «Хрусталева» несмотря на видимую хаотичность прослеживается особая

сновидческая логика кошмара, бреда, усугубляемая барочными мотивами (двойники,

зеркала) и тотальной, разлитой в его атмосфере перверсивностью, достигающей апогея в

сцене «опускания» Кленского уголовниками. Она действительно достаточно гнусна

(заметим, что после нее персонаж Цурило передвигается какое-то время только на

четвереньках, ведь его низвели до животного состояния), но необходима, как и эпизод

изнасилования девушки на одной кровати с трупом в «Грузе 200» Балабанова. Такие

шоковые, вызывающие почти физиологическую тошноту эпизоды нужны для

зрительского отторжения видимого на смысловом уровне: если порядок вещей допускает

такое, он не имеет право на существование.

Трагедия России как жизненного пространства, по Герману, состоит в том, что оно

практически полностью игнорирует даже простейшие потребности бытия человека в

качестве отдельного от толпы индивида. Ведь история Кленского – не что иное, как

яростное стирание с него окружающим миром индивидуальных примет (сначала через

встречу с двойником, потом через «опускание», наконец, через лишение его всех

привычных профессиональных, социальных и психологических черт). В этом смысле

Юрий Цурило показал вынужденную деградацию своего героя просто блистательно (чего

стоит один его затравленный взгляд в поезде ближе к финалу). По мысли Германа, смерть

Сталина в этой циклически повторяющейся в России ситуации нивелирования личности

коллективом ничего не меняет. Символически точен крик медсестры у тела вождя,

вымазанного в дерьме («он был чистый!»): поклоняющиеся идолу хотят верить в

божественные характеристики его плоти.

Уже экранизируя Стругацких, Герман достаточно последовательно разбирает миф

о телесном совершенстве диктатора, противостоящего окружающему беспорядку,

который он силится структурировать. В шестой ленте Германа образ тирана обобщен, и

мир, где он действует, аллегорически абстрактен, намеренно лишен исторической

конкретики, однако, авторская концепция развивается в том же направлении, что в

«Хрусталеве» и «Лапшине», правда, с еще большим максимализмом (что для Германа, как

мы уже замечали, вполне закономерно), – в направлении деконструкции русского мифа о

«сильной руке», якобы так необходимой нашей стране.

На самом деле, как видно из того же «Хрусталева», мир при диктаторе – это вовсе

не порядок, а вполне себе гоббсовская война всех против всех (с зашкаливанием уровня

агрессии, как бытовой, так и общекультурной, с уродливым сращиванием людей в единое

коллективное тело, мазохистски ненавидящее само себя и садистски причиняющее

невыносимые страдания своим членам). Так весьма показателен в пятом фильме Германа

сквозной персонаж в исполнении Баширова, которого все время бьют, но он ближе к

финалу начинает орать: «Либерти, б…», однако, и после смерти Сталина отношение

окружающих к нему то же, что и раньше. Засевшие в ментальную подкорку большинства

людей, живущих в России, поведенческие, эмоциональные и когнитивные

закономерности, с течением времени не меняются: наши соотечественники в большинстве

своем по-прежнему жаждут не Бога, а царя, охотно раболепствуя перед каждой

сомнительной карикатурой на народного вождя.

По этой причине они впадают в истерику при любой попытке представить того или

иного «национального героя» в человеческом обличии (заметим, что постановщику

сильно досталось от псевдопатриотов за изображение в «Хрусталеве» Сталина немощным

и умирающим). Однако, сняв по сути дела свою лучшую картину, Герман как художник

уже не мог остановиться в своем стремлении высказать всю правду до конца о нашем

национальном менталитете, но сделал это уже в форме притчи. Так возник замысел

экранизации «Трудно быть Богом» – ленты во многом несовершенной именно потому, что

закончил ее не сам автор, а его близкие. Кто знает, возможно, мы имели бы шедевр, не

уступающий по силе «Хрусталеву», завершив постановщик сам монтаж своего последнего

фильма.

Для Германа структурной основой творчества всегда оставалось историческое

прошлое, довлеющее над личностью: неизжитые кошмары и нераскаянные грехи целых

поколений, как призраки, преследовали в его фильмах несчастных героев, а детальная

скрупулезная реконструкция примет времени была для режиссера своеобразным способом

снятия заклятия, которое прошлое накладывало на жизнь сегодняшних людей. Его

кинематограф субъектоцентричен, многоуровневый нарратив всегда выстраивается вокруг

нескольких фигур: в «Лапшине» – внутри треугольника Лапшин-Ханин-Наташа, в

«Двадцати днях без войны» – вокруг пары Лопатин-Нина, в «Проверке на дорогах» нерв

повествовательного напряжения натянут между Локотковым и Лазаревым, в «Седьмом

спутнике» повествовательным центром становится генерал Адамов. Однако, в последних

двух фильмах Германа формальная структура значительно усложняется: так в

«Хрусталеве» Кленский теряется в зазеркалье двойников сталинского барочного кошмара,

а концептуальным стержнем картины становится потеря героем собственной

идентичности под напором Истории.

В «Трудно быть Богом» смысловой доминантой становится противопоставление

аполлонического тела Руматы босхианскому уродству расчеловеченного мира. Впервые

во вселенной Германа мы видим новое структурное деление и непривычную для него

систему оппозиций: он противопоставляет совершенное гармоническое целое

распадающемуся, атомизированому множеству. Тирания Руматы становится способом

силового навязывания целостности анархическому многообразию: пытаясь собрать мир

воедино, герой его уничтожает. Целое здесь не органично, а искусственно, абстрактно,

ничего в своей сути не меняя, оно подавляет многообразие, строя свою власть на страхе,

которая обрушится при первом же бунте вытесненного.

Впервые снимая фильм не на историческом материале, Герман создает емкую

притчу о тщетности человеческих претензий на обуздание хаоса: стремясь быть Богом,

диктатор пытается превратить мир в свое собственное тело, сделать своей частью, но

совершает фундаментальную ошибку – не будучи творцом мира, он пытается стать его

хозяином силовым способом. Диктатор насилует свободу других людей: стремясь быть

Богом, становиться пародией на Него. Можно смело сказать, что Герман как постановщик

эволюционировал от попытки разгадать тайну наваждений исторической памяти до

признания тщетности любых титанических устремлений по насильственному

упорядочиванию мира.

Конечно, Герман занимался в своем творчестве не историософией, а онтологией,

временем как условием бытия человека, но оно представало почти во всех его картинах

конкретизированным историческими реалиями. Трагическая ошибка Руматы, как ее

трактует режиссер, была в том, что он, сам обладая динамичным, темпорально

ограниченным бытием, пытался навязать окружающей реальности категорию вечности,

искаженно понятую им изнутри тварного опыта. Германа по сути дела всегда

интересовала власть репрессивного целого в нашей стране, насильственно созданного и

никогда не перестававшего терроризировать свои компоненты. Здесь смерть неотъемлемо

связана с насилием, с вторжением публичного в приватное, с нарушением границ личного

бытия, в германовских фильмах смерть всегда причиняют, в них само историческое

прошлое заражено тлением.

По этой причине трупы и призраки – постоянные герои картин мастера, это

незахороненные нами мертвецы, постоянно преследующие нас и напоминающие о себе.

Герман всю жизнь снимал кино про общенациональную нераскаянность, которая тяжким

грузом давит нам на плечи и мешает жить. В экранизации «Трудно быть Богом» смерти

всегда предшествует дикая пляска оживших мертвецов, в этом макабрическом универсуме

человек умирает неожиданно, не в силах выдержать их натиск. Как следует из

фильмографии Германа, единственный метод решения проблемы социального и

политического целого в России – тиранический, а способов создания органичного и

ненасильственного единства без потери индивидуальности его частей для нас, видимо, не

существует. Это, как мне представляется, главная причина обоснованности

мировоззренческого пессимизма Алексея Германа, и как художника и как человека, а

также основной смысловой итог всей его кинематографической деятельности.