Кинопритчи Карлоса Сауры

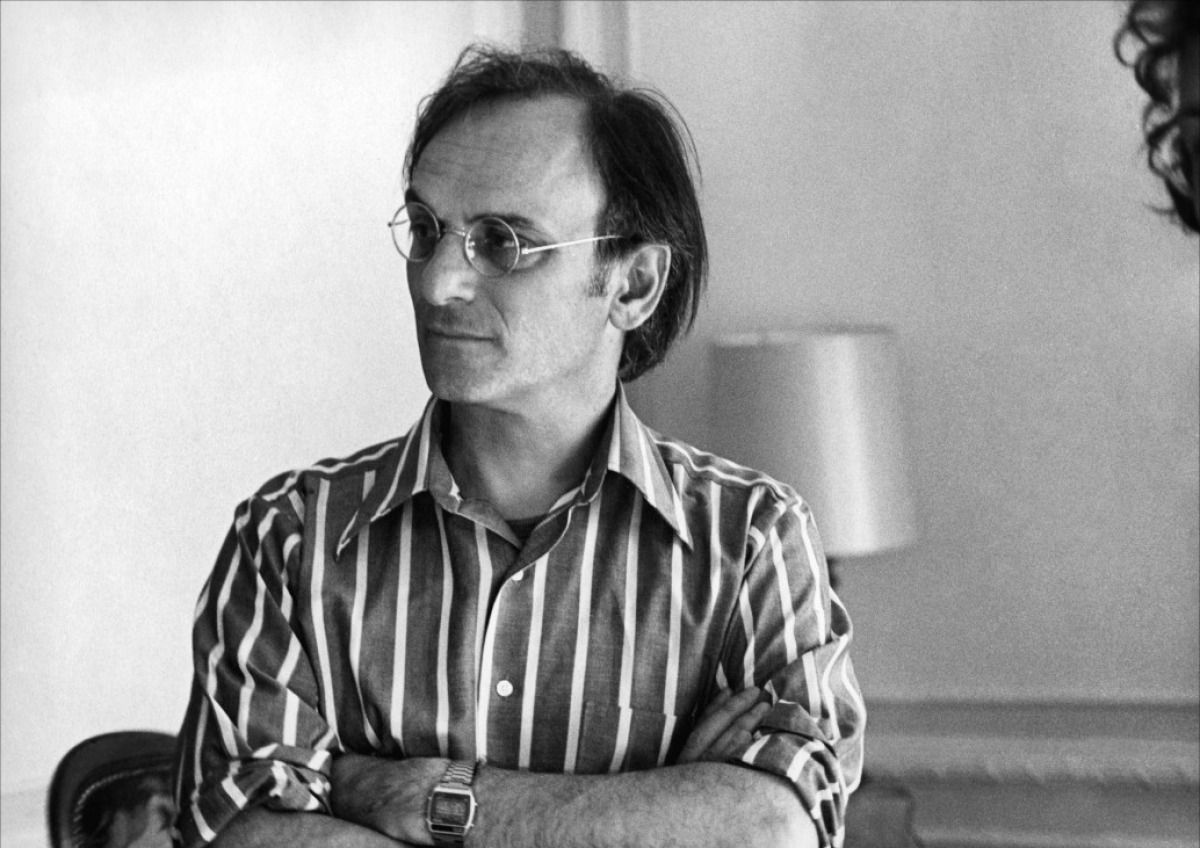

Где-то десятилетие не пересматривал фильмы Карлоса Сауры, вроде бы были задачи и поважнее, однако, основной корпус его работ, созданный с 1965 по 1986 годы, и сейчас впечатляет своей зашифрованностью, мастерским использованием эзопова языка, позволившим им пройти рогатки цензуры. Уже первая заметная его картина «Охота» иносказательно исследует поле социальных травм, нанесенных испанскому обществу гражданской войной спустя более чем двадцать лет после ее окончания. Четверо друзей, среди которых – совсем молодой парень, ничего не знающий о войне, оказываются по мере развития сюжета и не такими уж товарищами, как кажется поначалу. «Охота» способна и сейчас вызвать возмущение «зеленых» жуткими сценами охоты на кроликов, воплощающих собой борьбу испанской власти с инакомыслием во все те годы.

Самым страшным эпизодом получился поединок кролика и хорька в подземной норе, снятый достаточно кровожадно. Тем не менее Саура надеется, что молодое поколение преодолеет исторические фрустрации испанского общества (фильм ведь снимался в середине 1960-х, то есть в годы назревания конфликта отцов и детей) в то время, пока ветераны гражданской войны в Испании будут истреблять друг друга. Тем более, используя быструю смену планов в том числе и крупных, режиссер показал, что нацелен больше на молодежную аудиторию, чем на своих современников. Это стало видно и в следующем его фильме «Мятный коктейль со льдом».

Эта посвященная Бунюэлю лента сразу вызывает в памяти «Смутный объект желания», хотя и была снята за десять лет до него. Вторая интертекстуальная связь – с «Головокружением» Хичкока. Сама идея создать из знакомой женщины идеальный сексуальный объект – навязчивая идея лакановского психоанализа. В отличие от своего учителя, прекрасно, как Хичкок, чувствовавшего кинематографическое время, не позволяя зрителю заскучать ни на минуту, Саура всего за полтора часа создает весьма блеклое повествование, в котором есть лишь четыре героя, и двух их них играет одна и та же актриса. Бунюэль сделал с точностью до наоборот, когда у него одну героиню играют две актрисы. Фильм можно воспринимать как притчу об американизации вкусов, о подчинении канонов красоты стереотипам гламура, все это так, если бы не образы детства, которые вновь возвращают Сауру в лоно психоанализа лакановского типа. Суть его в следующем: я люблю в тебе то, чего в тебе нет, сам идеально достраиваю твой образ, чтобы любить тебя и этим тебя психологически калечу.

Этот идеальный образ воплощен в Элене, жене друга главного героя. Главный герой же, Хулиан – человек с большими детскими глазами, тщетно пытается примирить образы детства и собственную зрелую сексуальность. В идеале, этом детище гламурных клише, есть, однако, очарование настоящей красоты, в этом смысле Джеральдина Чаплин, исполнительница главной роли, может, как и Жанна Моро быть красивой и некрасивой, в зависимости от замысла режиссера. Дочь Чарли Чаплина смогла создать два противоположных образа: раскованной красавицы и закомплексованной медсестры, пытающейся быть красивой. Фильм ощутимо распадается на две части: скучные, однообразные сцены общения Хулиана с супружеской четой и психологически напряженные фрагменты, в которых он ломает под себя и свои вкусы молоденькую медсестру, пытаясь сделать ее, как Элена. Визуально лента роскошно снята, он создает пространство для формирования у зрителя фетишизма в отношении деталей в кино, столь дизайнерски безупречна квартира Хулиана. Именно в этой картине надо искать истоки поэтики Альмадовара, особенно «Женщин на грани нервного срыва». Как художник-постановщик, тот много взял из этого фильма, устанавливая преемственность с Бунюэлем и Саурой, но доведя визуальную роскошь «Коктейля» до китча.

Одним словом, мы имеем дело с психоаналитическим, но не сюрреалистическим фильмом, ибо в повествовании не хватает остроты, столкновения несовместимых деталей, как в том же «Смутном объекте желания». Мы здесь имеем дело с фильмом излишне камерным, неувязками между символическим смыслом деталей и их реалистической формой – базового принципа сюрреализма. Это дизайнерское, модное кино, очень востребованное сейчас, в эпоху глянцевых журналов, тогда же в 1967 году это казалось прорывом и стилистическим, и концептуальным, что не совсем верно, учитывая непропорциональность реалистического и символического, в отличие от «Кузины Анхелики», например, здесь не хватает баланса между реализмом и символизмом, что и рождает настоящий сюрреализм. Бунюэль это знал, Саура в своих лучших картинах – тоже, но «Мятный коктейль со льдом», к сожалению, не из их числа.

Третья заметная работа Сауры – не совсем удачное подражание Бергману «Стресс втроем», правда, герои много и не по делу говорят о социальных и политических проблемах современности (а это уже не Бергман, а Годар), а в остальное время выясняют отношения, ведь двое из них – супруги, и живут они на грани измены (которую муж всячески ждет, наблюдая за женой). От всего этого веет такой банальщиной, что никакие аллегорические детали вроде погони мужа на мотоцикле за женой, едущей на лошади, не меняют дела. Лишь позднее Сауре удастся удачно вплести притчевые нюансы во внешне реалистическое повествование, а пока у него выходит лишь стилевой и концептуальный микс из подражаний другим постановщикам. Что и говорить, а в 1968 году, когда снимался «Стресс втроем», а весь мир лихорадило от антибуржуазных протестов, Испания представляла собой заунывное зрелище и глубоко провинциальный в духовном плане край. Саура сделал все, что мог, чтобы его кино выглядело одновременно и актуальным, и экзистенциальным, но в данном случае смотреть его хочется лишь в последнюю очередь после россыпи киношедевров тех лет. Нет ничего удивительного, что сейчас «Стресс втроем» мало кто помнит, смотрит и рецензирует, кому этот фильм нужен, когда есть «Украденные поцелуи» Трюффо, «Смерть через повешение» Осимы или «Дезертиры и пилигримы» Якубиско?

Редко, когда приходится смотреть что-то столь занудно-тягомотное, как «Сад наслаждений», четвертый полный метр Сауры: не знаю, может дело в возрасте, но, когда я был молод, фильмы этого режиссера вызывали восторг, смешанный с поклонением. Сейчас, то есть спустя почти полтора десятка лет, его притчи позднефранкистского периода кажутся абстрактными и анемичными, лишенными жизни. Хотя ведь, например, «Слуга» Джозефа Лоузи, тоже достаточно абстрактная притча, но в ней куда больше конкретики, баланса между аллегорией и предметностью деталей, чем в том же «Саде наслаждений». История, созданная усилиями самого Сауры и Рафаэля Аскона (хотя странно, работая с тем же Феррери, Аскона был емок и бил своей сатирой прицельно), о психодраме, затеянной родственниками для одного зрителя чем-то напоминает сюжет «Волхва» Фаулза, написанного за пять лет до выхода фильма на экраны. Тем не менее сейчас в двадцать первом веке он уже мало кого способен удивить («Игра» Финчера вышла уже давно и также давно была отрефлексирована кинокритическим и синефильском сообществом). Единственное достоинство «Сада наслаждений» – работа Хосе Луиса Лопеса Васкеса, когда-то игравшего еще у Феррери в «Квартирке», его огромные детские глаза без проблем компенсируют кинетическую обездвиженность героя и выражают больше, чем игра всех остальных исполнителей.

«Сад наслаждений» – притча о маразме власти, обездвиженности страны, управляемой стариком, впавшим в детство, спустя несколько лет этот образ у Сауры повторится по меньшей мере дважды: в лентах «Анна и волки» и «Маме исполняется сто лет». Образы емкие и, к сожалению, однозначные, сразу считываемые, когда режим Франко пал, они уже не представляли совершенно никакого интереса. Там, где у Феррери символизм Аскона был избыточным, гротескным и нигилистически бьющим наотмашь, у Сауры он слишком сдержан. Да, он изящно избегает рогаток цензуры, но как-то уж чересчур бледен, худосочен и стерилен, а сатира из него куда-то улетучивается. «Сад наслаждений» совершенно неинтересно и неувлекательно смотреть, действие развивается медленно, а прием «театра в театре» будет почти без изменений, но чуть удачнее применен в «Кузине Анхелике», где воспоминания детства показаны со зрелым героем в роли ребенка (что-то подобное было уже у Бергмана в «Земляничной поляне»). Лично для меня когда-то и «Сад наслаждений», и «Кузина Анхелика» были равнозначны по шедевральности в фильмографии Сауры, сейчас же, боюсь, они будут равнозначны в своей разочаровывающей силе.

«Анна и волки» – один из самых цельных, структурно выстроенных, символически отточенных фильмов Сауры особенно в сравнении с предыдущими его работами. Тем не менее вплоть до финала зрителя не оставляет ощущение какой-то игры не всерьез: персонажи в некотором роде нелепы, комичны и гротескны, здесь вновь, как и в «Мятном коктейле со льдом», Саура работает «под Бунюэля» и немного «под Феррери» (ведь Аскона – сценарист и здесь). Аллегорические образы прозрачны и считываемы, тем удивительнее, что цензура опять ничего не поняла, и фильм не запретили. Ведь двое из трех братьев олицетворяют собой столпы франкистской Испании – армию и церковь. Хотя в отношении религиозного фанатизма много непонятного, ведь Фернандо отрекается от мира не во имя Христа, и он – вообще не верующий, а всего лишь аскет-эгоист. Взбалмошная старуха, лишенная возможности ходить, – сама власть, разбитая параличом идеологического маразма. Все это настолько понятно, что вопросы вызывает лишь Анна: кто она, что символизирует? Думаю, что это живая жизнь, даже эротическое начало, порабощенное чудовищами психологических комплексов и навязчивого присутствия смерти.

Небезусловность в своей оригинальной красоте на любителя Джеральдины Чаплин здесь чарует не так, как в «Мятном коктейле со льдом», ориентир для нее выбранный постановщиком – уже не Анхела Молина или Кароль Буке из «Этого смутного объекта желания», а Жанна Моро из «Дневника горничной». Так призрак Бунюэля возникает вновь, впрочем, как и роман Октава Мирбо, сюжетные перипетии из которого осознанно взяты Саурой и Аскона. Несмотря на математически выверенную структуру, «Анна и волки» порой захлебывается в своем символизме, не давая зрителю понять, на что он направлен. Тем не менее, в этой ленте отчетлива тема танатофилии, сила которой, собственно, и изничтожает Эрос на корню: социальная атмосфера жизни в Испании первой половины 1970-х, по Сауре, столь болезненна и затхла, что транслирует ощущение близкой смерти, удушающей жизнь. Навязчивость темы присутствия смерти достигнет у Сауры пика в «Выкорми ворона», где перед ней беззащитно даже детство, а пока постановщик бьет по целям, до которых может дотянуться в условиях цензуры, и получается это у него довольно впечатляюще.

«Выкорми ворона» перешагивает пределы формата социально-философской притчи, которым этот выдающийся постановщик заслужил мировую славу, выходя на простор общечеловеческих обобщений. Наряду с «Духом улья» Виктора Эрисе картина Сауры послужила источником вдохновения для многих выдающихся фильмов нулевых о детстве (от «Страны приливов» Гиллиама до «Лабиринта Фавна» Дель Торо), однако, в отличие от своего соотечественника, сконцентрировавшего внимание зрителя на парадоксальных поворотах детского воображения, создав таинственную притчу о присутствии невидимого в повседневном, об ущербности материалистического, схематичного взгляда на мир, режиссер «Выкорми ворона» более конкретен.

Если проводить эстетические параллели, то «Дух улья» – фильм символистский, будто снятый Блоком или Сологубом, а «Выкорми ворона» – акмеистский, предлагающий почти гумилевско-ахматовское понимание детства, в котором впечатления конкретны до физической боли. Несомненное влияние Бергмана, в особенности его картины «Шепоты и крики», ощущается во многих структурных элементах «Выкорми ворона»: неторопливый, замедленный ритм, вызывающе игнорирующий принципы кинематографической увлекательности, пронзительные, полные неподдельного, достоверного страдания фронтально снятые исповедальные монологи в камеру, объемный взгляд на человеческую личность, отрицающий примитивный экономический и социальные детерминизм, поверхностный бихевиоризм и жанровые клише в изображении людских эмоций.

Все это формирует концептуальное и стилевое родство фильма Сауры с художественной вселенной Бергмана – художника столь же экзистенциально неистощимого, как Шекспир и Достоевский. Однако, эта эстетическая преемственность не означает вторичности, заимствований и тем более плагиата – вселенная «Выкорми ворона» уникальна, она шокирует зрителя своей продуманностью, лаконичностью используемых элементов, их архитектонической выстроенностью, отсутствием лакун, как в замысле, так и в его исполнении. Что характеризует художественный мир «Выкорми ворона»? Прежде всего, бескомпромиссность, даже агрессивность в раскрытии главного конфликта между детским восприятием, не знающим полутонов и потому часто жестоким к своим близким, и опустошенным, разочарованным в жизни миром взрослых, дезориентированных во вселенной обанкротившихся ценностей. Новаторский подход Сауры в изображении темы детства в том и состоит, что он не стесняется показывать ребенка жестоким.

Мы привыкли в кино к слащавому изображению детей как ангелов во плоти, забывая, что именно в детском возрасте дают первые всходы ядовитые семена эгоизма, проявляясь во взбалмошности, эмоциональной неуправляемости, капризах. Дети часто безжалостны к своим родителям, считая, что весь мир вертится вокруг них, а взрослые – что-то вроде слуг. Конечно, взрослые тоже изображены Саурой неприглядно, во всем многообразии своих недостатков, а главное, как люди, которые не знают, зачем живут, куда ведут своих детей, не знают, что им дать. Они строги от бессилия, от непонимания смысла жизни. Дети это чувствуют, потому ищут смысл сами, но будучи лишены рассудительности зрелого сознания, они идут опасным путем, раскрепощая свое воображение и уже с малых лет начинают ненавидеть реальность. Фундаментальную роль в фильме играют картины смерти, не эпизоды, а именно картины, создаваемые режиссером с почти иступленной горячностью Гойи. Смерть, созерцать которую учится еще маленький ребенок, – тема столь страшная, сколь и неподъемная, однако, Саура раскрывает ее с виртуозностью гениального художника. Эмоциональный эпицентр картины, сбивающий зрителя с оси восприятия, ввергая его в смятение и реальную, физически ощущаемую душевную боль, – сцена смерти матери маленькой героини, которая наблюдает за этим страшным таинством.

Во взгляде Анны Торрент, играющей девочку, есть боль, смешанная с бесстрастностью, она смотрит на мать будто из невидимого мира. Возможно, именно так смотрят ангелы на страдания людей (вспомним «Небо над Берлином» Вендерса). Саура выжимает из маленькой девочки, начинающей актрисы, все необходимые ему эмоции, но проявляются они почти незаметно, сдержанно, так, что уловить динамику характера Анны зрителю чрезвычайно сложно. Умение передать детский, почти аутичный ступор, зажатость при столкновении с болью окружающего мира – высший пилотаж для зрелого человека, снимающего фильм о детстве. Дети очень легко закрываются, когда сталкиваются со злом, для них спасением становится мир фантазий, которым они живут, к сожалению, часто и во взрослом возрасте. Если бы мы, родители, понимали, насколько важно создавать нравственный, здоровый психологический климат в семье, чтобы своим примером, свидетельством искренней обоюдной любви научить детей не бояться реальности, но защищаться от ее зла каждодневным кропотливым альтруистическим жестом и отвержением себя во имя Бога и людей.

Однако, экзистенциальные выводы Сауры пессимистичны, ведь он – атеист, потому для него смерть дика и физиологична, непереносима не только для детских, но и для взрослых глаз. Так умирает мать Анны, так умирает одна из сестер в «Шепотах и криках», так умирает Иван Ильич Головин в повести Льва Толстого. Разрываясь между иллюзиями воображения и физиологической конкретностью смерти, атеистическое сознание не видит самого главного, оно лишает себя духовности. Саура интуитивно ощущает неполноценность предлагаемой им экзистенциальной дилеммы, ущербность, как буйства воображения, так и привыкания к повседневности, он ищет третий путь, но не видит его, хотя он так близко. «Выкорми ворона» отсылает нас к парадоксальной пословице: «выкорми ворона, он тебе глаз выклюет», намекая на неблагодарность и большие требования, которые предъявляет детство по отношению к взрослым. В том то и дело, что не надо кормить своего внутреннего врага, свое капризное эго, пусть оно умрет от голода, будучи не в силах удовлетворить свои неумеренные аппетиты. Потому смею утверждать, что Саура снял христианский фильм от противного, показал бесперспективность и безысходность жизни в соответствии со страстями, тщету и ужас атеизма перед неизвестным, бессмысленное блуждание личности, проживающей жизнь ради себя, вокруг границы, соединяющей ее тленное, несчастное, слепое бытие с вечностью.

«Кузина Анхелика» – один из самых нежных фильмов Сауры, его почти прустовская композиция (даже сам этот писатель упоминается по сюжету), деликатное сочетание прошлого и настоящего, где вновь, как и в «Саде наслаждений», зрелый актер присутствует в воспоминаниях своего персонажа в роли ребенка (Хосе Луис Лопес Васкес с этой задачей блестяще справился), формирует у зрителя в сознании непередаваемый симбиоз радости и печали. Несмотря на жесткий финал, как и в «Анне и волках», «Кузина Анхелика» вызывает скорее светлое впечатление нацеленностью ее героев фиксироваться только на лучшем и надеяться на него. Тогда еще в условиях цензуры Саура не мог высказать свои симпатии левым и неприятие франкизма, но он сделал все возможное, чтобы гражданская война 1930-х выглядела в его картине как коллективный травматический опыт, как то, что в сочетании с суровым католическим воспитанием формировало у испанцев в те годы зацикленность на смерти и боязнь живой жизни.

Влюбленность маленького Луиса в свою кузину, которую он пронес через годы, уже не может никого спасти и освободить от комплексов и страхов, заложенных тяжелым общим прошлым. Никто в фильме, хоть это прямо и не обозначено, не сопереживает левым, и оно понятно, ведь испанские коммунисты были ожесточенными антитрадиционалистами, борясь, в частности, и с религией. В то же время жестокость фалангистов в финале, приведшая к болезненной экзекуции, также мало кого удивляет. Вспоминая, герой Васкеса не идеализирует прошлое, но склонен видеть в нем не травмы прежде всего, а радость детства (схожий подход присутствует и в «Выкорми ворона»). И так ли уж важно, что жизнь героев сложилась лишь во внешне материальном плане, а травмы, пережитые в детстве, привели к явному душевному неблагополучию в зрелости, все равно, по мысли Сауры и его героя, детство благословенно и несмотря не на что остается лучшим периодом в жизни человека.

Не совсем понятно обилие в Рунете отрицательных отзывов на картину Сауры «Элиза, жизнь моя», ведь это не столько подражание Бергману, сколько попытка плодотворного усвоения его кинематографической эстетики, уроков его экзистенциально-психологического искусства. В «Элизе…» мало сцен воспоминаний, в которых повзрослевшие герои участвуют наравне с детьми (как было в «Кузине Анхелике»), куда больше эпизодов, в которых персонажи раскрывают свою душу напрямую, здесь и сейчас. Дуэт Фернардо Рея и Джеральдины Чаплин один из лучших за всю карьеру Сауры, в частности его муза хоть и не стопроцентно красива, зато обладает чарующе-нежным голосом и мимикой под стать ее прославленному отцу. Это действительно очень необычная для Сауры лента: здесь нет притчевости вообще, как нет и фантастичности «магического реализма», к которому этот постановщик всегда тяготел. Вместо этого всем руководит здесь именно бергмановская художественная вселенная: отец и дочь налаживают отношения, вспоминая прошлое, это почти фильм на двоих (как например, и «Сцены из супружеской жизни»), остальные исполнители – малозначимые статисты, без которых вообще можно было бы обойтись.

«Элиза, жизнь моя» – переходное кино от притчевых работ к остросюжетным (вроде «С завязанными глазами» и «Быстрей, быстрей»), также на закате карьеры режиссер снимает и фильмы-балеты, но пока еще рано о них говорить. Также здесь впервые у Сауры возникает тема искусства и питательной среды для него, роль которой выполняет жизнь. В «Элизе…» очень часто цитируется текст (он читается за кадром, часто героиня читает письмо героя и наоборот), возникает интенция восприятия жизни как текста, материала, которого для искусства не жалко. Жизнь нельзя изменить, а прошлое подправить, в будущем же нас ждет лишь разочарования и смерть. Однако, фильм не пессимистичен, он даже окрыляет зрителя сценами понимания, слышания и слушания людьми друг друга, а значит, как бы прошлое не одолевало и не мучило нас, жить стоит хотя бы для того, чтобы раскрыть душу Другому.

Через семь лет после выхода ленты «Анна и волки», уже после падения диктатуры Франко Саура непредсказуемо для зрителей возвращается к ее персонажам в работе «Маме исполняется сто лет», где центральный образ матери семейства вызывает в памяти рассказ Маркеса «Похороны Великой Мамы». Да, уже ни в чем не сдерживая свою тягу к магическому реализму, постановщик прямо включает в сюжет фантастические мотивы, но, что удивительно, они не срабатывают, в фильме нет нерва, и даже закрывая глаза на финал «Анны и волков», зрителю трудно отделаться от впечатления, что с ним обращаются как с дураком. Кто-то из советских кинокритиков в статье о Сауре для словаря точно подметил, что чудовища, мучившие Анну в первом фильме, здесь вызывают скорее иронию и смех, чем ужас. Столетняя старуха в картине – это, конечно, сама Испания, выживающая несмотря не на что, так ее финальный монолог весьма пронзителен (вообще Рафаэла Апарисио, играющая ее, очень колоритна в данной роли).

Картина «Маме исполняется сто лет» не способна впечатлить сегодня решительно никого, кроме разве что преданных поклонников Маркеса и Липскерова, ведь сюжетно в ней нет ничего проблемно напоминающего пульс: фильм сам как столетняя старуха (разве что история нехитрого адюльтера может хоть как-то взбодрить скучающего зрителя), а актеры работают на территории где-то между гротеском и драмой, то и дело скатываясь в карикатуру. Дело в том, что в «Анне и волках» сценаристом был Рафаэль Аскона, и как мы видели по его сотрудничеству с Марко Феррери, это писатель с недюжинным сатирическим чутьем, в фильмах же Сауры он более сдержан и аристократичен в своей полемике с официальной буржуазной идеологией, чем у великого итальянца. В данном случае же он в создании сценария не участвовал, что очень заметно и по вялому ритму нарративного развития, и по его беспроблемности, неумело спрятанной за малозначимыми и бессодержательными эпизодами. Судя по этой картине, художественная эстетика и стилистика Сауры была на тот момент исчерпана, что и потребовало от него обновления за счет неожиданного для его зрителей переодевания своего кинематографа в одежды жанровой остросюжетности – так родились ленты «С завязанными глазами» и «Быстрей, быстрей».

На протяжении всего просмотра «С завязанными глазами» не покидало недоумение: того ли режиссера я смотрю? Конечно, Саура никогда не снимал политические ленты напрямую, да и от остросюжетности он далек (тем более здесь, как не странно). Что же это за кино? Переплетение истории страны и частной судьбы отдельного человека? Запоздалая попытка автобиографии, неудачно соединенная с вымыслом? Трудно сказать, но фильм буквально рассыпается, столь он сырой: думаю постановщик хотел так скоро откликнуться на проблемы государственного и индивидуального террора, что просто его не доработал. 1978-й – был годом «Красных бригад» и «РАФ», жутких преступлений левоориентированных активистов, но Саура снимает не о них (вроде бы), а о перспективах исторического забвения злодейств франкистского режима.

В то же время театральная методика работы с актерами его главного героя подозрительно напоминает подход Ежи Гротовского, немело хлебнувшего от социалистического режима в Польше. Таким образом, Саура вроде бы снимает кино о терроре в принципе, о силе воспоминаний, не способных его стереть, и о многом другом, безусловно, важном для социально-активного искусства. Но тогда, почему получилось столь беспомощно и неубедительно (эффектными вышли разве что монологи Джеральдины Чаплин в камеру, она – действительно выдающаяся актриса)? Ответ прост: не надо было торопиться, пусть бы замысел дозрел, тогда, быть может, и его исполнение не было бы столь лобовым и топорным, тогда бы и зритель его смотрел, а то «С завязанными глазами» безнадежно преданы забвению. И ведь справедливо.

Завершить анализ фильмографии Карлоса Сауры хотелось бы разбором его танцевальной трилогии 1980-х, но прежде, чем к ней обратиться, не стоит проходить мимо фильма, снятого между «Кровавой свадьбой» и «Кармен», – «Быстрей, быстрей», получившего, между прочим, в свое время «Золотого Медведя» в Берлине. Тем не менее несмотря на такое признание это картина весьма скромных художественных достоинств (если не брать в расчет замечательные песни в качестве саундтрека): актеры-любители, герои-маргиналы, которым даже не о чем поговорить друг с другом, криминальная история, в которую они по своей воле впутываются, также не располагает к сочувствию, ведь в ней гибнут невинные люди. Однако, не думаю, что Саура хотел снять всего лишь своих «Бонни и Клайда»: «Быстрей, быстрей» – работа обманчиво простая и фактически не содержащая в себе никаких антибуржуазных мотивов. Да, показаны помойки и бедные кварталы (почти неотличимые между собой), однако, персонажи столь одноклеточны, что даже когда они воплощают свои нехитрые мечты в реальность, все равно не бросают игр с огнем, что довольно странно. Видимо, им нужен адреналин в жизни, и ни о каком протесте речь не идет.

К чести Сауры можно сказать, что он снял нескучный фильм, смотрится он увлекательно, но в этом заслуга криминального жанра, а не самой истории, тем более, что исполнители главных ролей просто никакие (где только постановщик их только набрал?). Логические неувязки в поступках героев (например, их обманчиво легкое сближение и быстрое погружение девушки в авантюру с малознакомыми людьми, бессмысленность присутствия второй девушки, непонятно откуда взявшейся, и многое другое) с течением времени перестаешь замечать, слушая прекрасные песни, страстные и безысходные, удачно сопровождающие происходящие на экране события. Быть может, заслуга именно этих песен, сообщающих сюжету необходимую глубину, а поступкам персонажей трагизм, в том, что «Быстрей, быстрей» получили главный приз в Берлине, а так сам постановщик мог снимать гораздо лучше, что он своей фильмографией неоднократно доказал, хотя после танцевальной трилогии он, правда, с головой ушел в производство фильмов «на экспорт», то есть эксплуатирующих национальную экзотику испанской культуры, и кончился, как режиссер.

Думаю, не стоит разбирать всю танцевальную трилогию в целом, достаточно ограничится «Кровавой свадьбой»: удивительно, фильм длится чуть больше часа, а все равно кажется затянутым (зачем нужны все эти эпизоды с гримированием, репетиционным разогревом и беседами исполнителей ни о чем?). К сожалению, кинематографичность этой картины стремится где-то к нулю – это заснятый танец, а не кино. Да, танцоры работают эффектно, но зачем из этого пытаться сделать кино? Трудно даже представить, тем, кто не смотрел «Кармен» и «Колдовскую любовь» (две другие части танцевальной трилогии Сауры), как в них постановщик распределил экранное действие на почти сто минут в каждой из этих лент. Могу сказать одно, восторженное восприятие «Кровавой свадьбы» сегодня во многом спровоцировано тем, что мы живем в пошлое и вульгарное время, когда любое проявление романтики и подлинной красоты выглядит вызовом ему, а значит и позитивным протестом. Если же разбирать более внимательно, то мы увидим в поздних лентах Сауры, больше половины которых посвящены национальным традициям Испании, в том числе музыкальным и танцевальным, некий эксплуатационный компонент, желание делать кино на экспорт.

Что не говори, а как мы увидели, разбирая вехи фильмографии Карлоса Сауры, после падения режима Франко он так и не смог реформировать свой причтевый стиль во что-то более не менее самостоятельное и эстетически независимое. Когда властвовала цензура, он мастерски изворачивался, чтобы его кино было политически острым и било точно в цель, когда же он мог делать что-угодно, его фильмы сильно сдали, превратясь в нечто вторичное. Наступала эра Педро Альмодовара, Бигаса Луны и Алехандро Аменабара, в которой когда-то талантливому постановщику, к сожалению, уже не было места.