Не так давно синефилы всего мира отмечали столетие со дня рождения великого Федерико Феллини. Нет такого любителя кино, который не смотрел бы хотя бы раз «Сладкую жизнь», «8 ½», «Амаркорд», однако, удивительно то, что этот волшебник экрана начинал свой путь скромно, как второй режиссер на съемках ленты «Огни варьете», хоть и отмеченной двойственностью творческих манер обоих постановщиков, но уже содержащей черты феллиниевского стиля. Снятый в соавторстве в Альберто Латтуада этот фильм вполне незатейлив и прост: рассказывая о приключениях провинциальной труппы кочующих артистов, он тем не менее поднимает вполне феллиниевскую тему роковой роли женской красоты в жизни мужчины, ее обманчивости и соблазнительности и неспособности человека ценить то, что он имеет (что было развито уже два года спустя в «Белом шейхе»).

В своих статьях о ранних лентах Феллини Андре Базен писал об их католическом мессидже, имея в виду столкновение в них духа языческого карнавала (правда еще не явленного в полную силу, как в той же «Сладкой жизни») и образов христианского аскетизма. В «Огнях варьете» в фигуре очаровательной, невероятно красивой Карлы Дель Поджо Феллини и Латтуада попытались выразить демонически-ангелическую дуальность женщины, сулящей влюбленным в нее новые надежды и горизонты, а на деле разбивающей все их мечты в прах. В «Огнях варьете» чрезвычайно колоритно выделилась в роли второго плана Джульетта Мазина, которой, безусловно, тесно в эпизодах, по ее выразительной мимике видно, что ей требуется главная роль.

Что же касается Пеппино Де Филиппо, снявшегося позже у Феллини в главной роли в нетленной короткометражке «Искушение дона Антонио», то он солирует здесь просто блестяще. Комический талант этого актера с некоторым перехлестом, что можно отнести на счет итальянского ментального темперамента, захватывает внимание зрителя рядом с красивой, но в целом «деревянной» героини в исполнении Карлы Дель Поджо. Конфликт фильма прост и вместе с тем профетичен для жизни самого Феллини: прожив всю жизнь с Мазиной, как и его герой, он все время гонялся за соблазнительными женщинами, в глубине души понимая эфемерность зова плоти.

«Огни варьете» – в самом последнем смысле фильм об Искусстве, ибо искусства собственно в жизни его героев нет, но есть площадной балаган, играющий на самых низменных чувствах зрителей. Зов тела, плоти заставляет персонажей картины продумывать программу, репертуар, ставить представление, рассчитывая на самого невзыскательного зрителя. По этой причине картина и оканчивается так печально, разводя героев в разные стороны: одних – к успеху и сытости, других – к бродяжничеству и нищете. Однако, уже здесь Феллини показывает себя социально индифферентным художником – его не волнуют социальные темы, он влеком обольстительностью чувственного мира, обманчивостью сулимых им радостей.

Тема несовместимости католического воспитания, учащего мужчину видеть в женщине сосуд греха, с неотразимостью телесных удовольствий – одна из базовых в кинематографе Феллини, в этом он показывает себя наследником тем Луиса Бунюэля. Однако, в «Огнях варьете» этого еще нет, но уже есть печаль от понимания того, что телесные удовольствия преходящи, жизнь тленна, а радостей в ней не так много. Однако, уже в этом первом фильме Феллини, снятого пополам с Латтуада, есть понимание двойственности жизни, а завлекательность женской красоты уже подана в комплексе с обманчивостью и коварством ее носительниц. «Огни варьете» – фильм не без недочетов, но уже в нем виден размах экзистенциальной проблематики великого Федерико, еще не заявленной в полном объеме, но пунктирно обозначенной, когда молодому постановщику еще только приходилось делить режиссерское кресло с более прославленным коллегой.

«Белый шейх» был уже снят самостоятельно, в сценаристах Эннио Флайяно и Туллио Пинелли, ставшие в будущем постоянными соавторами Феллини, а главное – все приметы стиля режиссера, который можно определить словами «чарующий управляемый хаос». Массовка в «Белом шейхе» колоритна не меньше, чем в «Сладкой жизни», конечно, тон задают артисты первых ролей – Сорди, Бово и Триесте (последний так комично пучит глаза, будто он – актер немого кино). В эпизоде блеснет даже Мазина в роли Кабирии, персональный фильм о которой впереди.

В любом случае при всей проработанности формы и аромате стиля в «Белом шейхе» присутствуют и основные темы Феллини, которые он разрабатывает от фильма к фильму. Центральная проблема здесь – несовпадение мира кинематографических грез и прозы жизни (позже возникнувшая в «Пурпурной розе Каира» Вуди Аллена, большого поклонника «Белого шейха»). Фоном, по касательной затрагивается тема лицемерия среднего буржуа, набожного, боязливого, мечтающего об аудиенции у Папы, но при этом не чурающегося и мира плотских удовольствий. Центральная фигура – актер Фернандо Риволли в исполнении Альберто Сорди, купающийся в лучах кинославы (как покажет развитие сюжета – он столь же мелок, как и Иван Кавалли, создаваемые им на экране образы разительно отличаются от того, какой он в жизни).

Невероятное режиссерское мастерство Феллини сказывается уже здесь: заключается оно в умении рассказывать истории предельно просто, но с упоением, увлекательно. Всю жизнь тяготея к комедии, Феллини уже в «Белом шейхе» возносит ее на такую ступень, что позднее Вуди Аллен назовет эту картину лучшей послевоенной комедией вообще. Пока фильмы Феллини предельно кратки (меньше полутора часов), здесь еще нет монументальных фресок современной жизни, как в «8 ½», «Сатириконе» или «Сладкой жизни», но уже видно, с каким удовольствием эти фильмы снимаются и именно поэтому с удовольствием и смотрятся.

По большому счету «Белый шейх» состоит из множества мелких комических деталей, которые, как бусины, нанизываются на единую нитку сюжета. Получается украшение в своем жанре, которое радует глаз и веселит сердце. Неудивительно, что многие режиссеры называют Феллини в числе любимых соратников по профессии. Его фильмы так любимы, потому что, как сказала Татьяна Бачелис, в них «доминирует захватывающая зрителя эмоциональность». При всем своем уме Феллини всегда снимал сердцем, создавая предельно чувственный мир, и это видно уже в «Белом шейхе» (вспомним сцену первого появления Сорди на качелях).

То, что после всех свершившихся с ними приключений супруги, как ни в чем не бывало, идут на аудиенцию к Папе, говорит о лукавой иронии Феллини в адрес итальянского национального характера. Наверное, как никто из его коллег-режиссеров Феллини мог вовсю эксплуатировать мощный темперамент итальянцев, но от этого его фильмы не становились хуже. Игра актеров (часто непрофессионалов) никогда не выглядит у него клишированной, героев всегда много, они нередко появляются ради одной сцены (как например, мужик в майке на съемках). Вообще, что касается изображения мира кино, то в «Белом шейхе» уже есть та сумасшедшинка, которая потом сведет с ума Гвидо Ансельми в «8 ½»: на съемочной площадке в «Белом шейхе» полный бардак, хаос, с трудом управляемый находящимся на грани нервного срыва режиссером.

В фильмах Феллини лично меня всегда пленял именно этот кажущийся неуправляемым беспорядок, дух языческого карнавала, который по мере развития творчества мастера, от фильма к фильму все больше раскрепощался. При этом фильмы Феллини могли быть и грустными (вспомним «И корабль плывет…») и даже трагичными («Дорога»), но уже в ранних своих работах с Латтуада ли в «Огнях варьете» или сам лично в «Белом шейхе» великий Федерико всегда знал, чего хотел и добивался невиданного еще для кино эмоционального сплава. Можно не согласиться с Андре Базеном, что «Белый шейх» – христианская притча о преодолении искушения, но нельзя не признать, что разрыв, метания между католическим воспитанием, духом аскетизма и жаждой плотских удовольствий, желанием воспеть их, составляет нерв всего творчества Феллини, пульсирующий еще в «Белом шейхе» и «Огнях варьете».

Следующая картина Феллини «Маменькины сынки» (хотя точнее все же перевести «Лоботрясы») предлагает смешение комического и драматического компонентов в более причудливых, чем ранее пропорциях. Можно сказать, что эта лента представляет собой маятник, раскачивающий нарратив между комедией и драмой. История пяти великовозрастных лоботрясов, бездумно прожигающих жизнь, по словам самого мастера, достаточно характерна для итальянской провинции, где даже тридцатилетние долго живут с родителями, часто не работают и буквально убивают время зря. «Маменькины сынки» еще отчетливо принадлежат к раннему периоду творчества Феллини с его откровенно нравственным посылом.

Фильмы мастера до «Сладкой жизни» – своего рода басни с моральным выводом в финале: так один из героев «Лоботрясов» Фаусто – бабник, ставящий своими мимолетными увлечениями под удар будущее своей семьи, жены и ребенка. К сожалению, несмотря на то, что режиссер уделяет достаточно много экранного времени каждому из героев, не все они отчетливо психологически прорисованы. Так Леопольдо чисто актерски показан продолжением образа, созданного Триесте в «Белом шейхе», а комические эпизоды с участием его и Коммандора выглядят не более чем юмористической зарисовкой из жизни богемы.

Герой Альберто Сорди тоже эпизодичен, хоть и колоритен особенно в сценах карнавала – праздничного хаоса, который так любил визуализировать Феллини. Персонаж по имени Моральдо носит ту же фамилию, что и герой Мастроянни в «Сладкой жизни», что неслучайно: ему свойственны отчетливо автобиографические черты, потому он наиболее серьезен из лоботрясов. Ну и, конечно, похождения Фаусто комические, трогательные, хоть и подлые (Феллини и актеру Фабрици удалось зарядить образ Фаусто особым отрицательным обаянием) – нерв картины. Главный конфликт «Маменькиных сынков» – в том, как трудно повзрослеть, когда живешь в провинции, когда тебя окружают друзья, родственники, знакомые. Однако, инфантилизм, по Феллини, чреват жизненными трагедиями, но это будет развернуто в качестве одной из главных тем «Сладкой жизни» уже на материале жизни столицы.

«Маменькины сынки» – незатейливое, обманчиво простое кино, которое чисто формально очень сложно устроено. Здесь в частности сказывается одна особенность феллиниевского стиля – плавный переход от одной истории к другой, от одного персонажа к другому, в результате чего возникает эффект психологической панорамы. Феллини всегда с самого начала карьеры тяготел к форме киноромана, моноформат был ему чужд, потому его персонажи весьма условно делятся на главных и второстепенных. Постановщик уделяет внимание всем, и, несмотря на то, что его первые семь фильмов, как кажется, принадлежат истории неореализма, это причисление весьма условно.

Почти полная индифферентность по отношению к социальным темам и антибуржуазной критике обращает на себя внимание уже в трех первых фильмах Феллини. Да, герои «Маменькиных сынков» – лоботрясы и бездельники, потому обращает на себя сцена их комического конфликта с рабочими. Однако, это всего лишь акцент, нюанс, а не ядро мессиджа. Феллини сам себя и свою съемочную группу всегда считал бездельниками, веселящимися на деньги продюсеров. По этой причине при всей отчетливой моральной направленности этой картины, ее большей, чем в «Огнях варьете» и «Белом шейхе» заряженности драматическими моментами, третья лента Феллини – это еще и ода веселью, молодости, телесным радостям. Да, мэтр пока мягко порицает своих героев за их нравственную неустойчивость, но здесь нет и в помине того вакхического упоения жизнью, как в «Сладкой жизни». Если использовать слова Жиля Делеза, сказанные в адрес Ницше, что мир нуждается в нашем оправдании, то творчество Феллини прошло путь как раз от осуждения и христианского порицания мира к его оправданию и влюбленности в его чувственные стороны.

«Дорога» – не только четвертый элемент в фильмографии Феллини, но и первый бесспорный его шедевр. Как только его не трактовали! В первую очередь, как притчу о браке, о том, что надо стойко выносить удары судьбы и оставаться с тем, к кому ты привязан. Марко Феррери даже выпустил своеобразную пародию на «Дорогу» – ленту «Женщина-обезьяна». Однако, на мой взгляд, весь символический строй картины Феллини произрастает из великого полотна Пабло Пикассо «Девочка на шаре», где также противопоставлена монументальность мужской телесности женской хрупкости и изяществу. Но это только на первый взгляд. Картина Пикассо, как и лента Феллини, о вечном противостоянии души и тела, неотесанности и душевной неустойчивости, формы и содержания.

Фильм Феллини, безусловно, не состоялся бы без умопомрачительной, расширяющей границы зрительского восприятия и эмоционального интеллекта игры Джульетты Мазины, сравнимой по гениальности разве что с трагикомической маской Чаплина. Исполняя роль умственно неполноценной Джельсомины, Мазина делает свой персонаж столь человечным, раскрытым миру и людям, наивным и жертвенным, способным любить и оставаться у объекта своей неразделенной любви до самого конца, что невозможно не поразиться глубине ее проникновения в свой образ. Трем главным персонажам соответствуют три музыкальных инструмента: Джельсомине – труба (не случайно, ибо дыханием играют на трубе), Дзампано – барабан (грубый и шумный звук), Матто – скрипка (такая маленькая, гротескная, но скрипка).

На этих трех инструментах и разыгрывается не только мелодия фильма, написанная Нино Рота, но и сам сюжетный мотив. «Дорога» сложна и проста одновременно, она апеллирует к сердцу зрителя напрямую, заставляя сопереживать Джельсомине и Матто и возмущаться животностью Дзампано. Тем более удивительно, когда в этом животном в столь же блистательном, как и у Мазины, исполнении Энтони Куинна, просыпается совесть и сочувствие. Финальное покаянное перерождение Дзампано показано с всесокрушающей эмоциональной силой. Тема цирка, балагана, бродячих артистов, затронутая еще в «Огнях варьете», развита здесь Феллини с необычной глубиной: цирк мог бы стать для Джельсомины физическим спасением, но она остается с Дзампано, несмотря на все ее унижения им. Почему?

Постановщик «Дороги» не дает на это ответа, для него важно подчеркнуть широту души Джельсомины, способной любить даже своего мучителя. Простая и непосредственная, как малое дитя, героиня Мазины никому не делает зла: она – юродивая, блаженная, ее безумие неагрессивно и вызвано лишь жестокостью окружающего мира. Способность Мазины даже малейшими пластическими и мимическими акцентами создавать роль, по силе равную образам немых картин, где даже говорить необязательно, именно эта гениальная способность великой актрисы делает фильм Феллини столь щемяще грустным, трагичным до такой степени, что его почти физически больно смотреть.

Когда Дзампано конфликтует с Матто – это не просто разборка мужчин, пусть Матто и слабее, но он может по-своему дать отпор грубияну и животному в облике человека. Когда же обижают Джельсомину, на это смотреть почти невыносимо (вспомним сцену, где ее дрессируют и бьют прутом по ногам), ибо обижают откровенно беззащитного человека, все равно, что ребенка. И то, что Дзампано в итоге хоть в какой-то степени сознает свое отношение к Джельсомине, что он ощущает тот мельничный жернов на своей груди, который обещает всякому неправедно оскорбляющему блаженных Евангелие, – все это делает «Дорогу» не просто гуманистическим фильмом, но настоящим уроком человечности для всей, кто, не имея совести, оскорбляет и обижает тех, кто не может за себя постоять.

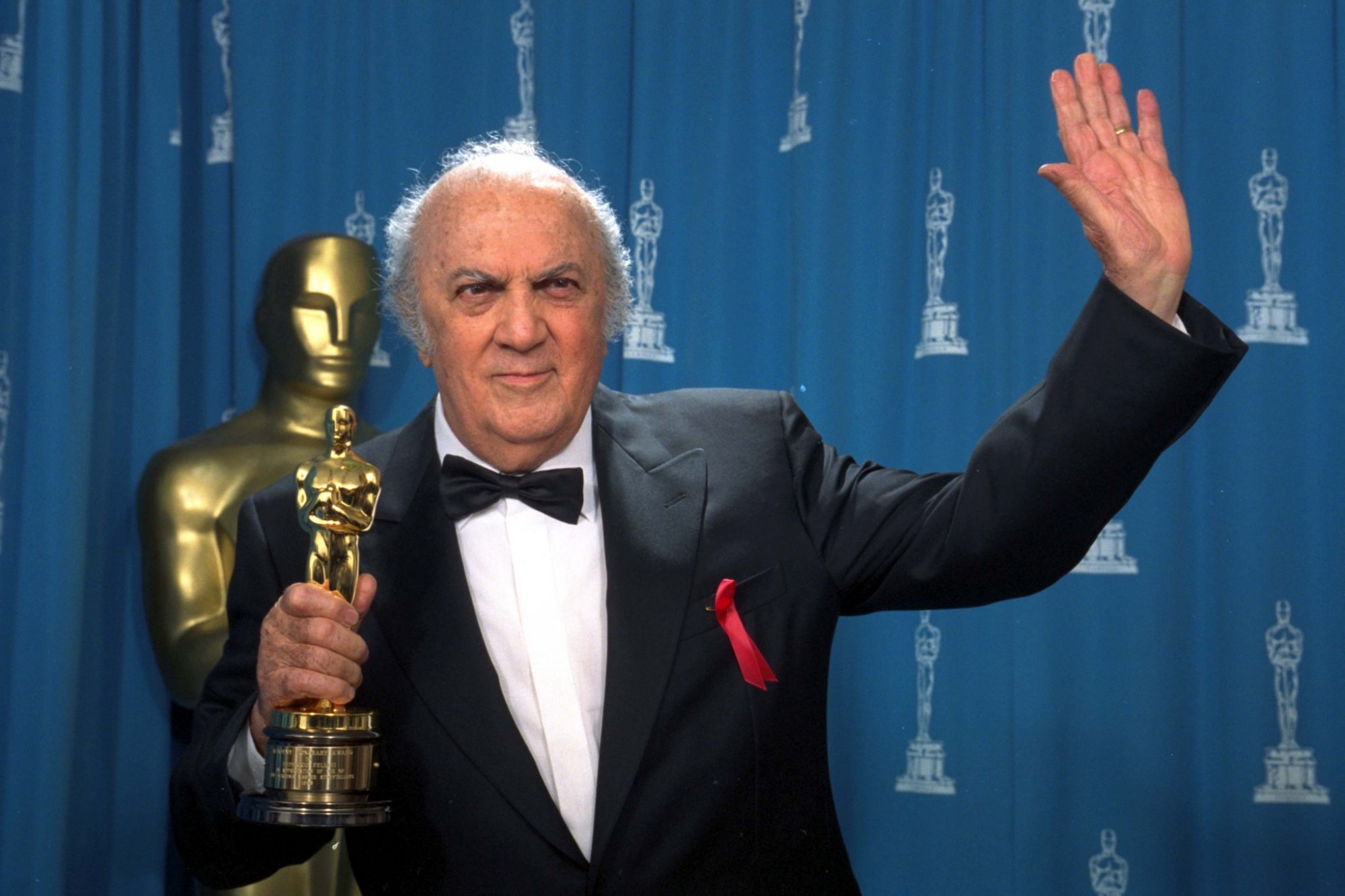

«Дорога» – первый безусловный шедевр Феллини, за который режиссер получил свой первый «Оскар», как мы видим, вполне заслуженно, более того, этот в полной мере символистский фильм свидетельствует о том, как блестяще работает съемочная группа Феллини над замыслом режиссера, начиная со сценарной фазы и заканчивая экранным воплощением. Здесь впервые зрителю становится ясно, что триумвират Феллини-Флайяно-Пинелли в сочетании с музыкальным талантом Нино Рота – это надолго. Мэтру осталось только найти своего оператора, чтобы его гений стал еще более выпуклым и изощренным, чем раньше.

«Мошенничество» – следующая картина Феллини, во многом развивающая темы «Маменькиных сынков» и содержащая заготовку к «Сладкой жизни». Сегодня эту ленту мало кто помнит, слишком она кажется серьезной, даже нравоучительной для Феллини, обычно чуждого ригоризма. Вооружившись хорошо зарекомендовавшими себя в прошлых его работах актерами (Фабрици из «Маменькиных сынков», Бейсхарт из «Дороги» и Джульетта Мазина, снявшаяся на тот момент почти в каждом фильме Феллини), постановщик пригласил на главную роль Бродерика Кроуфорда, актера в целом типажного и с маленькой амплитудой исполнительских возможностей.

Однако, в сочетании с музыкой Нино Рота и сценарием, написанным в соавторстве с Флайяно и Пинелли, эти актерские работы хорошо воплощают замысел Феллини. Идея же «Мошенничества» достаточно проста: сделанное зло возвращается к человеку, как бы он не был изворотлив. Сейчас, когда разного рода мошенников пруд пруди, картина Феллини предлагает нам назидательный урок, убеждающий, что никакое зло не бывает безнаказанным даже в этом мире. То, что дважды Августо перевоплощается в священника, чтобы провернуть незатейливую и гнусную аферу, глубоко символично: именно тогда, когда совесть пробуждается в его душе, у него начинаются проблемы.

Недостатком «Мошенничества» можно считать тот факт, что два других главных героя в какой-то нужный режиссеру момент исчезают из повествования: остается лишь гадать, то ли они изменились, то ли продолжили вести прежний образ жизни. Эпизоды с участием Бейсхарта и Мазины по-своему трогательны и эмоционально пронзительны, особенно тогда, когда открывается вся подноготная Карло. Мазина здесь играет на полутонах, без глубокого проникновения в образ, но и эта эпизодическая роль как-то по-особенному выразительна. Что касается сцен в доме Ринальдо и встречи Нового года, то они кажутся подготовкой к дуальному изображению удовольствий в «Сладкой жизни». Да, это пока заготовка к большой фреске о том, как гедонизм разрушает душу, но эти эпизоды в «Мошенничестве» дышат жизнью и подлинностью.

Разговор Августо ближе к финалу с парализованной девушкой принадлежат к числу самых эмоциональных в творчестве Феллини, в нем мы видим, что даже в маске священника Августо говорит правду, мы видим, как пробуждается его совесть, видим начало его пути на личную Голгофу (как выразился сам постановщик в одном из интервью). В отличие от колеблющегося Карло и беззаботно совершающего зло Роберто, Августо делает осознанный выбор в пользу страдания. По этой причине в финале ангелическими, будто приветствующими страдание Августо, выглядят фигуры детей с охапками хвороста за плечами (именно так впервые появляется в кадре «Дороги» и Джельсомина). Обманывая нищих, несчастных, обездоленных людей, мошенник живет припеваючи лишь до тех пор, пока не пробудится его совесть, когда же это происходит, все летит в бездну и оборачивается искупительным страданием.

«Мошенничество» – одна из наиболее пронизанных христианскими мотивами картин Феллини, здесь есть дидактика, есть и ригоризм, однако, в сочетании с невероятной художественной правдой и силой эстетического убеждения эта лента достигает своей цели – трогает даже самое ожесточенное сердце. В наше время, когда многие несчастные и простодушные люди становятся жертвами мошенников и теряют буквально все, эту ленту можно посоветовать им в качестве скромного утешения. В то же время и самим мошенникам посмотреть ее – не грех, быть может, кто-нибудь из них одумается и раскается. Снимая фильм о легких деньгах и нравственной несвободе, Феллини подготавливает концептуальную почву для будущего мощного высказывания о духовной пустоте и нищете гедонизма как образа жизни, которым и станет «Сладкая жизнь», самый длинный и самый безрадостный при всех внешних атрибутах веселья фильм мастера.

За «Ночи Кабирии» Феллини получает свой второй «Оскар» и снова заслуженно: попытка режиссера передать «возвышающий обман» жизни, те спасительные иллюзии, которые дают нам фантазия, прожекты, мечты, сны, – все то, что «низкие истины» постоянно превращают в прах, эта попытка увенчалась восхитительным художественным успехом. Внешне обманчиво простой фильм чрезвычайно прихотливо сделан: это уже не неореализм, хоть стиль картины и рядится в его одежды, перед нами – совершенно уникальная манера сюжетосложения и структурирования нарративного материала. Надежды простодушной проститутки на чудо, которое изменит ее жизнь, приводят ее к пушкинскому «обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

Однако, Феллини далек от пессимизма своей сценарной работы в «Без жалости» – возвращение Кабирии после поругания, метаморфозы выражения ее лица от отчаяния и опустошения к радости выражают саму суть эстетической философии Феллини, которую можно определить, как благодарность к жизни. Не случайно тема бегства от жизни, ее трудностей и обмана, очевидная в раннем творчестве Феллини, после финала «Ночей Кабирии» больше ни разу не возникает. В данном фильме также амбивалентно показана народная вера простых людей, вера в чудо на грани экзальтации и самоистязания, вера, которой пользуются религиозные институты и служители культа. Однако, Феллини никогда не был антиклерикалом, даже показывая безумие массовой веры в чудо: он всегда на стороне одиночек, а не институтов, глубокой личной веры человека, а не религиозной общности.

Тематически «Ночи Кабирии» – фильм об обитателях римского дна, проститутках и сутенерах, их жизни на грани нищеты, жизни, которая жестко противопоставлена «сладкой жизни» богемы. В то же время, несмотря на тему вездесущей власти денег, – главной низкой истины мира, от которой и уводит человека возвышающий обман мечтаний, снов и фантазии, «Ночи Кабирии» – не социальный фильм, а очень важный для Феллини этап перехода от ранней фазы его символизма, когда образы овеяны печалью и грустью к новой фазе, когда символизм сгущается и становится архетипическим и вместе с тем вакхически, язычески упоительным.

Джульетта Мазина создает второй бессмертный образ за свою карьеру: ее Кабирия темпераментна и вместе с тем сентиментальна, она верит в чудо и силу человеческих надежд, несмотря на то, что они постоянно попираются низкими истинами жизни. Также весьма уместен Франсуа Перье в роли Оскара – подлинного воплощения амбивалентности наших ожиданий. Чрезвычайно важна в этом фильме и роль гипнотизера, сталкивающего вместе истины и обман жизни (позже он появится в другом качестве в «8 ½»). «Ночи Кабирии» – удивительное приключение для зрителя по основным темам и образам неореализма, вывернутым наизнанку, так что неореализм становится символизмом, почти юнгиански-архетипическим.

Картина Феллини чарует и восхищает и поныне своим трудноуловимым балансом между комедией и драмой (вновь соавторы Феллини Флайяно и Пинелли постарались сделать от себя все возможное), выражая сам дух феллиниевского кинематографа, как трудноопределимого эмоционального сплава, в котором сочетается языческий, дионисийский балаган (особенно очевидный в сценах перебранок героев «Ночей…») и наивная христианская вера в чудо и доброту людей, которая до времени скрывает содеянное ими зло. «Ночи Кабирии» – фильм о разочаровании в мире и людях и о примирении с ними, о том, что возвышающий обман мечтаний, грез, фантазии, снов, как бы он не был зыбок, – это, в конечном счете, обаяние искусства, в том числе и кино. И именно этот обман нам дороже низких истин власти денег и насилия, и именно этому обману будет петь дифирамбы Феллини в последующих своих фильмах, именно его он и возведет на пьедестал своего искусства, так любимого миллионами его почитателей.

И вот «Сладкая жизнь» – самый длинный фильм Феллини, многоуровневая фреска про обманчивость жизни, в котором постановщик сделал все от себя возможное, чтобы образы этой ленты манили, завораживали, влекли к себе неодолимой силой, как персонажей, так и зрителей. Однако, изнанка этой манкости предстает во всей своей неприглядности лишь в финальной двадцатиминутной сцене, стриптиз в которой в свое время произвел фурор среди советских зрителей, вызвав километровые очереди в кинотеатры. Для того чтобы правильно понять «Сладкую жизнь» или хотя бы немного приблизиться к адекватному ее пониманию, необходимо смотреть ее минимум дважды, а то и трижды. Лично мне посчастливилось смотреть ее четырежды (дважды по «Культуре», раз на купленном ДВД и теперь), и могу сказать, что, несмотря на значительные временные промежутки между просмотрами, помню фильм очень хорошо.

Картину условно можно разделить на четыре части: условный пролог (отношения Марчелло и Маддалены), эпизоды с участием Аниты Экберг, завершение линии Стайнера вкупе с личными проблемами Рубини и финальное безумие с условной оргией и стриптизом. Ключом к замыслу картины становится фигура шведской знаменитости в исполнении божественной Аниты Экберг, мечты любого мужчины. Она воплощает собой саму привлекательность жизни, ее аттрактивность, языческую суть чувственных удовольствий, всего, что хочет плоть. По этой причине герой Мастроянни так очарован ею: его в ней влечет сама сенсуальность жизни. Фрейд считал Эрос движущей силой жизни, то благодаря чему жизнь продолжается. Схожим образом мыслит и Феллини, однако, вакханалия чувственных удовольствий, которой он в своем зрелом творчестве (как раз начиная со «Сладкой жизни») уделяет столько внимания, всегда заканчивается у него грустью, похмельем и пресыщением.

«Сладкая жизнь» содержит в себе фундаментальное противоречие всего творчества Феллини: влекомость человека чувственной жизнью, жизнью плоти и вместе с тем понимание ограниченности такой жизни, ее тленности. В первой же сцене мы видим, как вертолет несет статую Христа, пролетающую, как над трущобами, так и над элитными районами Рима, благословляя богатых и бедных, злых и добрых. В другой сцене мы наблюдаем массовое безумие, своего рода экзальтированный психоз, экстаз в ожидании чуда, раздуваемый прессой до астрономических масштабов. Для Феллини важно подчеркнуть, что экстаз на религиозной почве имеет ту же чувственную сторону, что и в плотских удовольствиях, и темпераментные итальянцы способны сегодня ждать чуда, а завтра предаваться оргиям.

Диссонанс между языческой жизнью тела и душой, которая, по мысли Тертуллиана, – по натуре христианка, и составляет суть главного жизненного противоречия, на котором споткнулись многие герои не только Феллини, но и всего итальянского кинематографа. Так Стайнер – на вид примерный католик в итоге не выносит вражды души и тела, а Марчелло Рубини, вроде бы всегда такое сдержанный, в финале ведет себя как свинья. «Сладкая жизнь» своими пока вполне реалистическими образами без ныряния в прошлое, без провалов в воображаемое (это не «8 ½» и не «Джульетта и духи») завораживает и теперь: музыка Нино Рота здесь почти осязаема в своей манкости, камера Отелло Мартелли движется по «непостижимым», как выразился Тарковский, траекториям, а кадр, по мысли Пазолини, «избыточен, как страница Пруста».

При всем этом «Сладкая жизнь» – безусловно, кино о жизненном крахе не только богемы, но и всякого человека, распробовавшего вкус чувственных удовольствий и не способного остановиться. Сцена, в которой Рубини застает отца, смотрящего на улицу после бурного времяпрепровождения – одна из центральных в ленте: сам кадр, сама мизансцена сигнализирует о духовном неблагополучии, пресыщении, опустошенности человека, живущего жизнью плоти, полностью вытеснившей духовную жизнь. Феллини даже в ранних своих картинах никогда не страдал морализаторством и ригоризмом, и здесь он по сути дела в ярких эпизодах делает заготовки к своим куда более пессимистическим, чем «Сладкая жизнь», картинам – «Сатирикону» и «Казанове»: жизнь не может не очаровывать своей чувственной, прежде всего сексуальной стороной, но она пуста, когда в ней нет духовного измерения. Средиземноморский, ренессансный, языческий дух, господствующий в зрелом творчестве Феллини, не должен нас обманывать: сознание, завороженное жизнью плоти, в фильмах этого мастера всегда обречено, как был обречен Дзампано в «Дороге», это тупиковый путь в экзистенциальном плане. На счет этого Феллини никогда не питал иллюзий.

В 43 года Феллини вступает в пору своего творческого зенита, снимая один из своих лучших, если не лучший фильм – «8 ½». Он не только о той творческой сумятице, которая преследует художника, не только о том хаосе внутренней жизни, которым надо научиться управлять, чтобы творить, он – вообще о невозможности примирить противоречия жизни и необходимости принять ее такой, какая она есть. После первого просмотра просто невозможно уловить все нюансы этого перенасыщенного деталями, словами, визуальными и акустическими акцентами фильма, представляющего собой не только повествование, но и размышление о самом себе. В 1970-е о ленте Жана-Мари Штрауба и Даниэль Юйе «Отон» писали, что она «самопознающая», но именно в «8 ½» мы впервые в истории кино видим, как персонажи комментируют предшествующие сцены.

Глубокий духовный смысл картины Феллини – в принятии хаоса жизни во всей его первозданности, понимание того, что неврозы, комплексы возникают от желания примирить то, что примирению не поддается (прежде всего желания духа и тела). Кому-то покажется смехотворно сексистской фантазия об объединении всех женщин Гвидо в одну семью (не заготовка ли это к «Городу женщин»?) с последующим их усмирением, однако, это всего лишь забавная попытка помирить врагов. Феллини считает, что подлинная причина творческого кризиса проистекает оттого, что художника разрывают на части противоречивые импульсы, большая часть которых – бессознательные. Рационализировать же все это, как делает кинокритик (подлинная тень главного героя!), значит обеднить свой внутренний мир.

Импульсы, желания, грезы, мечты, по мысли Феллини, должны быть переданы средствами кино (или иного искусства) во всей своей непосредственности с минимальным вмешательством разума. Висконти называл Феллини «кинематографическим животным», имея в виду, видимо, именно эту импульсивность, неконтролируемую экспрессию создаваемых им образов. В глубине творчества Феллини лежит первобытный, языческий восторг перед жизнью, прежде всего ее чувственными сторонами, а комплексы и проблемы его героев (не только Гвидо Ансельми, но и, например, героини «Джульетты и духов») проистекают от чисто человеческой попытки как-то упорядочить свою эмоциональную жизнь. Огромное духовное значение такой картины, как «8 1/2», состоит в том, что она учит зрителя не бояться самого себя, своих внутренних демонов, своего бессознательного, а попытаться принять его таким, какое оно есть.

Быть может, в этой попытке эмоционального уравнивания и состоит смысл финального хоровода всех персонажей. В этом фундаментальное отличие искусства от жизни: в последней всегда присутствует вражда разнородных сил и импульсов, людей и эмоций, разума и чувств, в искусстве же можно, если и не примирить все это, то подать в во всей сложности коловращения этого безумия. Искусство – это преображенная жизнь: Феллини, как и его герой, постепенно приходит к пониманию этой истины. Искусство может дать убежище от жизни, где мощью фантазии силы жизни предстают в гораздо более смягченном виде, чем по ту сторону экрана. «8 ½» – великая картина, столь мастерски снятая и смонтированная, что вся ее сумятица, весь ее хаос, вся ее перенасыщенность создают подлинную иллюзию первозданности хаоса, как внутреннего, так и внешнего миров. Однако, это преображенный хаос, хаос управляемый. И, о чудо! Это хаос, спасающий, как своих героев, так и режиссера со зрителями, от тотального контроля со стороны разума, хаос, исцеляющий от комплексов и неврозов, возникающих от гордой попытки понять жизнь во всей ее сложности и многообразии.

«Джульетта и духи» обозначает продолжение погружения творчества Феллини в пучину иррационального, как бы не сравнивали этот фильм с «8 ½», это все же кино не о творческом кризисе, а о кризисе личности, женской натуры, по этой причине «Джульетта и духи» – самая психоаналитическая лента Феллини. Однако, психоаналитический подход здесь не вполне традиционен, это скорее юнгианский, чем фрейдовский психоанализ, потому в фильме так много разговоров и парапсихологии, спиритизме, оккультизме и прочем иррациональном мусоре. Героиня Мазины движется вслепую к своему психологическому освобождению, преодолевая препятствия в виде разнообразных чудаковатых персонажей с их теориями.

Первая цветная лента Феллини – настоящее буйство красок и образов, намеренно фантазматически насыщенных и необъяснимых рационально, Как показывает повествование, фрустрации Джульетты вызваны католическим воспитанием и травмой из детства (классически психоаналитический подход). Главная проблема героини Мазины – в том, что она не умеет радоваться жизни и не может принять окружающих, в том числе и близких такими, какие они есть. «Джульетта и духи» – фильм едва ли не сложнее в плане образной структуры, чем «8 ½», однако, в нем отсутствует монолитность замысла, четкость в подаче сценарного материала, оттого эта картина Феллини и кажется перенасыщенной, своеобразным лоскутным одеялом, собранием плохо связанных эпизодов.

Однако, это обманчивое впечатление, ведь «Джульетта и духи» – своего рода мост между «Сладкой жизнью» и «Сатириконом»: изображая психологические метания женщины, Феллини дает впечатляющий потрет сумятицы в сознании итальянской интеллигенции, ее веру в разную дребедень, вызванную утратой веры в Бога. Однако, во многом именно насильственное воспитание в вере и давление церкви и являются, как показывает постановщик, причиной хаотических исканий Джульетты в частности и интеллектуалов вообще. Завороженный женской красотой, Феллини изобретает странные, эффектные наряды для женских персонажей, изощряется в создании невероятно аттрактивных, привлекательных образов. Фильм мастера буквально заряжен сексуальностью, дикой, чувственной красотой, которую Джульетта никак не может принять как самостоятельное начало жизни.

«Джульетта и духи», как и «Сатирикон», фильм кризисный, увязающий в декадентской красоте, красоте распада прежних форм, мощного смещения католицизма новым язычеством (во многом это одна из первых «нью-эйдж» картин в истории кино). Однако, это стихийность визуальной экспрессии, свойственная Феллини, иррациональная манкость его образов захватывает героиню Мазины и зрителя в безостановочном вихре, освобождение же от давления духовных сущностей низшего порядка, духов плоти приходит лишь через осознание травмы. По этой причине можно сказать, что Феллини в этом фильме показывает себя сторонником Юнга в высшей степени: все неврозы, все психозы, вся парапсихология, экстрасенсы и прочая дребедень вызваны, по Юнгу, проблемами в коллективном бессознательном.

Можно утверждать, что бессознательное Джульетты – это бессознательное всех остальных персонажей картины: освободив себя, она освобождает и других. Католицизм представлен в этой картине как антиприродное, танатофильское сознание, никогда еще ранее Феллини не был так радикален в понимании этой религии. «Джульетта и духи» – картина полная чарующих женских образов, созданных Сандрой Мило и другими актрисами, но подлинной украшение ленты – игра Мазины, которой удается в третий раз создать в творчестве Феллини совершенно непохожий на предыдущие образ. Джульетта в исполнении Мазины проходит путь от гармонии, через психоз обратно к гармонии и выражено этой в плане актерской техники удивительно ярко. Можно смело утверждать, что без Мазины картина Феллини не состоялась бы и не была таким эффектнейшим проникновением в тайники женской психологии, женского бессознательного, какой она в итоге получилась.

Пересматривая «Сатирикон» спустя почти полтора десятилетия после первого просмотра, вынужден признать, что эта лента получилась у Феллини утомительной: три часа «Сладкой жизни» смотрятся куда бойчее и живее, чем два часа «Сатирикона». Быть может, дело в том, что Феллини хотел в своей вольной экранизации Петрония достичь лишь простых обличительных целей, из-за чего фильм получился чрезмерно пессимистичным и лишенным той витальной, жизнерадостной энергии, за которую Феллини и любят зрители. Однако, по фантазматической мощи «Сатирикон», безусловно, не уступает ни «8 ½», ни «Джульетте и духам». Единственный раз затрагивая в своем творчестве гомоэротическую тему, постановщик добился того, что она раскрывается максимально органично и естественно.

Трудно найти фильм, который столь бы аутентично изображал бы изнанку чувственных удовольствий, тотально плотской жизни, лишенной даже примет духовности. Древний Рим так, как его показывает Феллини, – это стремительно разлагающийся универсум, в котором лишь секс и пиры составляют содержание жизни. Наверное, лишь в «Казанове» и здесь в «Сатириконе» пессимизм авторской концепции, сумрачность фантазии постановщика лишают даже женскую телесную фактуру привлекательности, полностью расколдовывая ее и избавляя даже от признаков манкости. Здесь нет ни красивых нарядов, ни тщательно наложенного косметического грима – все в «Сатириконе» чрезмерно, китчево, по-декадентски. Когда я смотрел «Сатирикон» впервые в 19 лет, он так меня потряс, что стал даже одним из любимейших фильмов не только Феллини, но и вообще.

Сейчас эта картина кажется мне рыхлой по драматургической структуре, эпизоды выглядят плохо связанными между собой (за исключением разве что пира Тримальхиона), а общая, обличающая Древний Рим концепция выглядит банальной. Однако, даже спустя полтора десятилетия нельзя не признать мастерства режиссера, сказывающегося прежде всего в визуальной мощи его образов: многие персонажи появляются буквально на миг, долю секунды, и порой они лишь рычат или хохочут в кадре, однако, все они колоритны, ярки и выполняют важную задачу в фильме – изображают жизнь как калейдоскоп образов, сновидческую ткань реальности, в которой смешиваются грезы, сны, прошлое, настоящее и будущее.

«Сатирикон» Феллини – кино, может, и банальное концептуально, но очень хорошо демонстрирующее, что режиссер не питал иллюзий в отношении чувственных сторон бытия, никогда еще в его творчестве они не выглядели столь мерзко, а люди не были столь скотоподобны. Удивительно, что спустя всего четыре года после «Сатирикона» в «Амаркорде» витальная сила сексуализированных образов полностью подчинит себе нарратив, а мессидж будет откровенно языческим. В «Сатириконе» же почти в духе обличения отцов церкви мы видим бичевание пороков Древнего Рима, обитатели которого целиком и полностью отвратительны и режиссеру, и зрителям. В то же время естественность гомоэротической темы показывает, что Феллини вовсе не свойственно ханжество или какие либо предубеждения в этой связи.

«Сатирикон» – важный этап в обращении Феллини с кинематографическим материалом, ваянии чрезмерно экспрессивных, но запоминающихся образов. Контролируемый режиссером хаос на съемках он сам называл алгеброй, высшей математикой, сравнимой с отправкой астронавта в космос. По мнению Феллини, все в фильме должно быть просчитано, и ощущение хаоса от образной структуры его фильмов обманчиво. Действительно, наконец-то найдя после многих лет поисков оператора, близкого ему по духу, – Джузеппе Ротунно, Феллини создает сложно устроенную визуальную систему. Камера движется по прихотливым траекториям, монтаж сложен (от jump cut до совмещения длинных планов-эпизодов), музыка звучит лейтмотивом, наполняя каждый кадр тревожной эмоциональностью. Все это отчетливо говорит о том, что для Феллини кинематографическая форма куда важнее нарратива и содержания, а сила образов такова, что их смысл почти не интерпретируем.

Скромный формат телефильма не позволил Феллини сделать из «Клоунов» нечто выдающееся: картина, как часто бывает у этого режиссера, получилась лоскутной, совмещая в себе игровое, документальное кино и мокьюментари. Видимо, постановочные клоунские выступления в ленте получились необычно глубокими для традиционно грубого искусства клоунады. Сцены интервью с бывшими клоунами вышли скучными и предсказуемо ностальгическими (мол, искусство цирка умерло). Кроме того трудно установить, кто в этом фильме играет самих себя, а кто – роли, специально придуманные для фильма. Клоунские трюки исполнялись на камеру, а не для зала (исключение – первая сцена), из-за чего они выглядят скорее кинематографическими, чем цирковыми.

Финальная большая сцена с похоронами, пожаром и последующими танцами – самая лучшая в ленте, они фиксирует свойство не столько искусства клоунады, сколько феллиниевского кино: способность посмеяться даже над смертью, возможность найти грусть даже в целиком буффонадных эпизодах. Как бы ни были талантливы клоуны, играющие самих себя у Феллини, фильм нельзя признать состоявшимся, если в нет единой драматургической нити, а в «Клоунах» ее нет. По-человечески и по-зрительски понятно желание Феллини после мрачного «Сатирикона» снять оду искусству как таковому, как последнему прибежищу от невзгод мира. Однако, клоунаду трудно назвать удачной метафорой Искусства с большой буквы, слишком много в ней грубого и даже пошлого.

Однако, Феллини – на то и гений, что вкус часто ему изменяет, ибо режиссер предпочитает чрезмерность «золотой середине», которая, прежде всего и отличает хороший вкус от китча. Начиная с «Сатирикона» Феллини отказался от услуг Эннио Флайяно и Туллио Пинелли и долгое время писал сценарии вместе с Бернардино Дзаппони, оттого, возможно, из его фильмов исчезла сентиментальность, уступив место порой откровенной пошлости, о которой мы еще поговорим, анализируя «Рим» и «Амаркорд». Полтора часа «Клоунов» – это все равно не пустое времяпрепровождение для синефила, тем более желающего понять метаморфозы творческого пути Феллини. Переход от реализма к более фантазийному искусству был осуществлен Феллини не сразу: в «8 ½» и «Джульетте и духах» постановщик еще сохранял чувство меры и вкуса, однако, в дальнейшем он все чаще предпочитает китч и сильнодействующие эмоциональные приемы для вызова у зрителя смеха или печали.

«Клоуны», как и «Сатирикон», – в каком-то смысле переходная для мастера картина, не предвещающая для поклонников, например, «Дороги» или «Ночей Кабирии» ничего хорошего. Стремление возвысить клоунаду пусть и высокого качества до почти трагического искусства Феллини все же не удалось, как бы отчетливо не звучала в фильме печаль, вызванная смертью старого цирка, оттого «Клоуны» получились комедией с грустным послевкусием. Сплав разных, даже противоречащих друг другу эмоций всегда составлял саму суть феллиниевского подхода к кино. Однако, порой поэтизируя то, что поэтизации противится, он иногда погружался в пучину откровенного китча и безвкусицы, что особенно заметно в постановочных клоунских номерах данного фильма.

Безусловно, что «Клоунам» нечем шокировать даже невинного зрителя, хоть раз бывавшего в цирке, тем более, здесь нет сексуализированных образов, которыми так пестрят «Рим» и «Амаркорд». Однако, данный телефильм оставляет смешанное ощущение: с одной стороны, нельзя не отдать дань уважения режиссеру и клоунам-актерам в их мастерстве, с другой стороны, клоунада слишком груба и пошла, чтобы возводить ее на пьедестал и делать аллегорией искусства, как такового. Иногда возникает ощущение, что сексуальная революция раскрепостила киноязык Феллини, позволив ему снимать то, на что он ранее не решался. Однако, к «Клоунам» это не применимо совершенно, потому фильм могут смотреть зрители всех возрастов.

Следующий за «Клоунами» «Рим» превосходит в физиологичности даже «Амаркорду»: здесь также сексуализированные образы, животный юмор и отправления организма становятся содержанием разговоров и большинства сцен. Однако, это не отталкивает, а наоборот, как всегда у Феллини, начиная со «Сладкой жизни», скорее притягивает зрительский взгляд. Безусловно, «Рим» – во многом лишь ступень к «Амаркорду», его более связному и архетипическому повествованию. В то же время «Рим» делает материалом исследования то, что было долгое время источником вдохновения для постановщика – столицу Италии. Жак Лурселль, являющийся в гораздо большей степени поклонником раннего Феллини, среди его картин 1970-х особенно отметил именно «Рим» как образец повествовательной связности при мозаичности и децентрированности нарратива.

Действительно, «Рим» смотрится удивительно легко, несмотря на почти полное отсутствие сюжета и главных героев. Построен фильм на сопоставлении Рима 1930-х и Рима 1970-х, притом, какую бы ностальгию не вызывали 1930-е (детство рассказчика и самого режиссера), 1970-е выгодно отличаются для Феллини именно сексуальной раскрепощенностью, ведь сексуальная тема была источником постоянных фрустраций для сверстников Феллини и его самого. По касательной возникает здесь тема католицизма в уморительно смешной сцене показа мод: католичество показано здесь, как ни много ни мало культ смерти, что особенно очевидно в последнем образце мод – скелетах в пышной одежде. В «Риме» Феллини буквально восхищается свободой в отношениях между хиппи, противопоставляя ей бордели 1930-х.

Сцены в борделях, как для богатых, так и для бедных, в которых выстраиваются огромные очереди, наверное, самые пошлые в фильмографии Феллини: старые, уродливые, густо накрашенные проститутки не просто являются здесь полной противоположностью манящей женской фактуре Аниты Экберг или Сандры Мило, но даже человечности Джульетты Мазины в роли Кабирии. Безусловно, лучшей сценой в фильме является воспоминание о спектакле в бедном театре 1930-х: по колориту, сочности образов, типажей (думается, что здесь играют одни непрофессионалы), проработанности деталей, кажущихся чистой импровизацией, этот эпизод способен занять одно из ведущих мест в фильмографии Феллини вообще.

«Рим» спустя годы не устарел, а печаль режиссера о том, что люди с годами стали разобщеннее и отчужденнее (за исключением хиппи, которых символически избивает полиция в финале) знакома всякому живущему в эру гаджетов. В то же время «Рим» – по сути дела тот фильм Феллини, в котором прошлое выдвигается на первый план, затмевая своим колоритом настоящее. Это, конечно, заготовка к «Амаркорду», где прошлое станет тотально аттрактивным магнитом для вспоминающего. «Рим» при всей своей децентрированности – удивительно цельное кино, делающего героем повествования все же людей, римлян, а не сам город. Как бы длительны не были бы тревеллинги по трассе или строящемуся метро, чисто информативные, они не содержат никакого повествовательного драйва и не становятся чем-то важным для понимания смысла фильма.

Финальный же мотоциклетный проезд по Риму – скорее запоздалая попытка режиссера запечатлеть как можно больше архитектурной фактуры вечного города. Столь же программна речь Гора Видала ближе к финалу: она нужна Феллини, чтобы пропеть гимн городу. При всем при этом режиссера все равно интересуют главным образом люди, которые даже в период фашистской власти оставались невероятно коммуникабельными, отзывчивыми, яркими в своей типажности. И то, что Феллини при съемках «Рима» отказался полностью от профессиональных актеров, говорит, прежде всего о любви режиссера к обычным людям, многие из которых появляются в кадре на несколько секунд всего лишь, но тем ценнее их участие. Ведь то, что для Феллини равноценны главные и эпизодические роли, мы знаем еще по «Сладкой жизни», где впервые многоцветие жизни предстало во всем своем блеске и пленительной фактуре.

За «Амаркорд» Феллини получает свой четвертый «Оскар», и действительно, несмотря на славу пошлого фильма, в котором есть непристойные сцены, это достаточно цельное кино. Да, здесь есть зашкаливающая эмоциональность в передаче воспоминаний детства и отрочества. Здесь достаточно откровенно обозначена важная для Феллини аутоэротическая тема, однако, при всем при этом «Амаркорд» – кино очень собранное, плотное в плане спрессованности нарратива, насыщенности его событиями, жизнелюбием, витальностью, без которых не было бы фильмов, например, Эмира Кустурицы, цитировавшего в них «Амаркорд» буквально целыми эпизодами. Совершенство художественной формы в «Амаркорде» потрясает: здесь нет, кажется, ни одной лишней сцены и лишнего типажа, все сочится колоритом и исполнено оценочной индифферентностью. Здесь даже фашисты, показанные нелепыми, все же не вызывают осуждения.

Сам режиссер в интервью по поводу фильма говорил, что хотел снять фильм об инфантильности не только психологической, являющейся чертой переходного возраста, но и политической, выражением которой, по его мнению, и является фашизм. Действительно, фашистский парад в фильме показывается отчетливо заряженным сексуальной энергетикой, атмосферой тотального эротического экстаза и исступления, и это не прием постановщика, а исторически достоверный факт (достаточно посмотреть хронику «Триумф воли» Рифеншталь). Слава «Амаркорда», как языческого фильма, которым он мне представлялся пятнадцать лет назад после первого просмотра, с годами померкла, и я увидел, прежде всего, признание в любви к детству, его впечатлениям, его героям и героиням, очарование которых не смогло омрачить даже время фашистского варварства.

Что же касается, темы пошлости некоторых сцен (например, эпизода с табачницей, видимо все же воображаемой), то она кажется мне несколько преувеличенной. Конечно, хочется, чтобы все в шедевре были идеально, а «Амаркорд» – без сомнения, шедевр, прежде всего сценарного и режиссерского искусства, однако, постановщик решил иначе. Важным для понимания этой картины Феллини является тема воображения (смыкающаяся с аутоэротизмом), его спасающей и животворной силы. Смотря «Амаркорд», зритель прекрасно понимает, что в жизни сценаристов было все по-иному, гораздо тусклее и бесцветнее, и именно сила кино смогла вдохнуть в пережитые образы тот концентрат жизни, который мы называем витальностью.

Феллини – один из самых жизнелюбивых кинохудожников мира (наряду с Менцелем и Кустурицей), но и он осознает, что для того, чтобы заразить зрителя жизнерадостностью, надо передать на экране иллюзию многоголосого и неуправляемого хаоса, непредсказуемости жизненных перипетий. Для этой цели Феллини и Гуэрра пишут один из лучших сценариев в истории кино, в котором есть место и сатире, и гротеску, и черному юмору, и внешне простой, но скрывающей второе дно иронии, – всему многоцветию смешного, всему, что может вызвать улыбку зрителя. При этом Феллини и Гуэрра находят в своем произведении место и для печали, ведь, согласно мировоззрению великого Федерико, жизнь многообразна, ее нельзя мазать одной краской при переносе на экран.

Именно это сложно организованная экспрессия и делает «Амаркорд» гениальным фильмом, роль секса в котором сильно преувеличена критиками и фанатами Феллини. Да, это более раскрепощенный фильм, чем, допустим, «Сладкая жизнь», однако, то, что считается в нем пошлостью, – просто дань режиссера чрезмерности кинообразов. Ведь при съемках «Амаркорда» Феллини хотел избежать, прежде всего, даже не столько «золотой середины», сколько серости и однообразия. «Амаркорд» в его понимании и изображении жизни – это программное отрицание уныния и отчаяния, это признание в любви к жизни во всех ее проявлениях, это стремление оправдать жизнь (то есть, в конечном счете, и секс, и подростковые проявления сексуальности). Недаром главная сцена фильма, на мой взгляд, – это проделки сумасшедшего дяди Тео на дереве с его воплями о женщине: не знаешь, как к ней относится, и смешно, и грустно, и вместе с тем так жизненно.

В этой сцене – весь Феллини и сам смысл «Амаркорда», как оружия против уныния и оправдание жизни во всей ее сложности. Тем, кто хочет свести счеты с жизнью, надо обязательно посмотреть этот фильм, чтобы убедиться, что жизнь сложнее, чем им представляется и гораздо богаче, чем кажется в трудные минуты, а значит – надо жить, чтобы твое существование хоть немного, хоть в редкие дни, но превратилась в тот праздник бытия, которым ее показывает шедевр Федерико Феллини.

Символично, что свой второй по продолжительности после «Сладкой жизни» фильм Феллини сделал таким депрессивным и вымученным: «Казанова» получился, как кажется на первый взгляд, совершенно нефеллиниевским, как по духу, так и по форме. Даже «Сатирикон» представляет куда больше колоритных типажей, чем эта картина. По этой причине ничего удивительного нет в том, что «Оскар» получил художник по костюмам и никто больше. Костюмы, грим и прически здесь действительно гениальны, что же касается камеры Джузеппе Ротунно, то обычно мобильная и неуловимая в фильмах Феллини, здесь она статична и громоздка. Интересный музыкальный эксперимент здесь предпринял Нино Рота в эпизодах с механическим соловьем: саундтрек в этих сценах получился намеренно безжизненным и искусственным, что играет фильму на руку.

Что же касается основной идеи, то она, как и в «Сатириконе», довольно незамысловата: люди с годами и эпохами не меняются и в большинстве своем остаются скотами. Что не говори, а для Феллини эта идея, если судить по другим его фильмам, глубоко чужда, однако, он хотел помимо всего прочего еще и показать в «Казанове» разрушение личности главного героя, который плоть от плоти своей эпохи, но мнит о себе незнамо что. Претензии Казановы быть ученым, поэтом и писателем, а на деле представляющем собой всего лишь секс-машину (в это смысл финального танца с куклой: он сам – кукла), для постановщика, в равной мере, как и для зрителей, смехотворны. Однако, в фильме есть и печаль, и сострадание к человеку, растратившего свою жизнь и таланты на амурные приключения.

Любопытно, что сами эротические эпизоды решены как зрелищные аттракционы, лидирует среди которых, безусловно, сцена «соревнования». «Казанова» – фильм столь же простой по концепции, сколь и сложный по исполнению: два с половиной часа проносятся для зрителя почти как обычный метраж. Избыток искусственных визуальных и акустических деталей (включая полиэтиленовое море в одной из первых сцен) и делает этот фильм столь вымученным в противовес, например, органичному и естественному «Амаркорду». Снятая в 1976 году, в разгар социальной депрессии на Западе, когда казалось, что идеалы 1960-х преданы и растоптаны, лента Феллини пришлась удивительно ко двору. Это, конечно, не «Последнее танго в Париже» и не «Матушка и девка», однако, некая рефлексия о плодах сексуальной революции в «Казанове» есть.

Феллини как всегда не обвиняет никого конкретно, но, как и в «Сатириконе» (вспомним слова Казановы о том, что нравы римлян не изменились со времен Тримальхиона – явный оммаж «Сатирикону»), он обличает эпоху, лишившую сексуальную жизнь человека тайны, выставив его на торжище и сделав зрелищем (в этом смысле сцена состязаний Казановы с конюхом – центральная в картине). В этой ленте почти нет привлекательных женских типажей: нет Аниты, Ирис и Градиски, зато в избытке уродливых, густо загримированных уродин и старух. Не случайно апофеозом уродства и тошнотворной пошлости становится сцена группового секса с участием горбуньи. Постановщик идет в «Казанове» по пути демистификации секса и превращения его в механистическую акробатику, таким образом, в фильме нет ни единой нормальной эротической сцены, все они девиантны и гадки.

«Казанова», как позднее и «Город женщин», обозначает исчерпанность сексуальной темы в творчестве Феллини: она все меньше привлекает режиссера и все более и более получает гротесковое воплощение. В фильмах мастера становится все меньше привлекательных женщин и все больше уродства, которое в пошлых и гиперболических масштабах и заставляет Казанову в итоге выбрать чисто механизированное совокупление. Кукла для него, безответная и покорная, становится символом женщины, которую он так давно искал. «Казанова» при всей своей вымученности и искусственности исполнения, по концепции – достаточно трезвый в духовном плане фильм. Он о том, что полигамия рано или поздно превращает красоту в уродство и не приносит счастья в постоянном порхании субъекта от объекта к объекту. Полигамия рано или поздно расчеловечивает, как своего субъекта, так и объекты страсти. Эта почти христианская максима парадоксальным образом возвращает нас к католической символике «Белого шейха». Так творчество Феллини совершает полный круг, вслепую ища впоследствии новые темы и сюжеты.

Часовой телефильм «Репетиция оркестра» – настоящий маленький шедевр в фильмографии позднего Феллини, поскольку совмещает в себя множество интерпретаций. Здесь есть и социально-философское, и психоаналитическое, и метакинематографическое измерения. Удивительно то, что профессиональные актеры и настоящие музыканты здесь попросту неразличимы – столь слаженно работают и те, и другие. Большую часть экранного времени представляют собой монологи музыкантов прямо в камеру, из-за чего фильм можно причислить к традиции «синема-верите». Каждый говорит здесь о себе и своем инструменте, очеловечивая и психологизируя его, в результате тот или иной музыкальный инструмент становится в картине метафорой характера и души определенного склада.

Однако, при всей любви музыкантов к своим инструментам и музыке вообще, становящейся аллегорией жизни, в «Репетиции оркестра» есть и отчетливый конфликт, сложный, многоступенчатый, та или иная интерпретация которого и становится раскрытием определенного измерения фильма. Это конфликт дирижера и оркестра. Каждому понятно, что без власти и харизмы дирижера оркестр распадется и будет не способен слаженно и гармонично играть. Однако, в западном обществе, пережившем май 1968-го – это уже не аксиома. Здесь перед нами раскрывается первое, самое очевидное измерение фильма, социально-философское, в котором «Репетиция оркестра» становится откликом на молодежные бунты 1960-х. Антипатриархальная, антитрадиционалистская направленность становится, по Феллини, источником этих протестов: протест против иерархии, гармонии и порядка в его фильме оборачивается хаосом и ввергает мир в предапокалиптическое состояние.

Когда сами музыканты, до этого связанные абсурдными постановлениями профсоюза, которые для них важнее музыки, начинают бунтовать против «власти музыки» и «музыки власти», это, по Феллини, значит, что мир сильно болен. Однако, и авторитарные замашки дирижера, его истерическая речь, схожая с гитлеровскими интонациями, показывают, что конфликт фильма шире, чем представляется на первый взгляд. Ведь при съемках любого фильма режиссер выступает как дирижер: он тоже авторитарен и ущемляет свободу съемочной группы то тут, то там, но без его власти фильм рассыплется, и съемки не состоятся. Это второе, метакинематографическое измерение фильма, потому бунт против дирижера, это еще и символ разного рода сложностей на съемках, когда бунтуют чаще всего актеры против диктатуры режиссера.

Однако, чисто аффектированная, эмоциональная составляющая игры музыкантов на своих инструментах (ведь музыкант – всегда очень чувственное существо), которой порой невозможно управлять, нуждается в дирижерской силе разума, против которой бунтует весь ХХ век «прогрессивное человечество». Здесь раскрывается психоаналитическое измерение фильма: то, что мы видим в ленте Феллини, происходит внутри одной личности, которой тщетно, порой диктаторски пытается управлять разум. В этом смысле «Репетиция оркестра» – это кино о гармонии и разладе между разумом и чувствами, и то, что в итоге герои картины приходят к консенсусу, отдавая себя во власть музыки, говорит о том, что Феллини верит в то, что человечество одумается на пороге конца света, и музыка, как священнодействие (не зря репетиция проходит в старой часовне), спасет субъектов творчества.

«Репетиция оркестра» – последняя совместная работа Феллини и Нино Рота, который здесь превосходит сам себя, написав удивительную партитуру, в которой есть и пленительность, и пышность, и диссонанс. Этот небольшой, более того самый короткий фильм Феллини – одно из лучших его творений прежде всего по части лаконичности, четкости и многогранности авторского высказывания. Быть может, кто-то найдет в этом часовом телефильме и другие измерения помимо трех, обозначенных нами, это неудивительно, ведь мы видим в «Репетиции оркестра» уже позднего Феллини, преодолевшего чрезмерность образов своего зрелого периода и стремящегося к более сбалансированному, гармоничному и лапидарному кинематографу.

Когда-то Леонид Андреев сказал Максиму Горькому: «Люблю бесстыдство, в нем я ощущаю печать, печаль человека, не способного не быть животным». Схожие мысли возникают и при просмотре ленты Феллини «Город женщин» – быть может, самой разнузданной и даже пошлой в плане гиперболизированных и гротескных образов из его картин. Фильм-сон о мечтах мужчины-самца и при этом среднего буржуа, которые сталкиваются с мощным отпором женской эмансипированности. То, как Феллини изображает феминизм в этом фильме, со всеми модными формулировками, концептами и лозунгами, не может не восхищать своей точностью. Здесь видна жестокая ирония, даже сарказм режиссера при изображении «женской идеологии», однако, он не идеализирует и мужчин. Главный герой картины Снапораз – инфантильный и трусливый самец, эгоистичный и похотливый, видящий в женщине лишь секс-объект.

Однако, и женские типажи в «Городе женщин» представляют собой коллективный шарж, карикатуру на феминистскую эмансипированность, когда же герой Мастроянни попадает в дом доктора Гроссфаллоса, то фильм Феллини приобретает отчетливо черты сатиры и даже «черной комедии». Один из зрителей картины Владимир Сорокин подчеркнул, что перед нами – фантазмы и мечты среднего буржуа в большей степени, чем портрет общества после мая 1968-го года. И это, конечно, так, ведь в фильме есть отчетливые черты именно сна как пространства без запретов и табу, в котором пребывает Снапораз. Безусловно, феминистки увидели в «Городе женщин» прежде всего сатиру на самих себя и были в гневе, когда фильм вышел на экраны, однако, портрет стареющего инфантильного ловеласа, ищущего идеальную женщину, здесь едва ли не важнее, чем сатира на феминизм.

Здесь есть место и пошлым шуткам на сексуальные темы, и озабоченной толстухе, и чисто привлекательной, пустой женщине-мечте (ее играет Донателла Дамиани – еще один образец аттрактивности и манкости, ставший в ряд с Анитой Экберг и Сандрой Мило), и чрезмерности эротических образов. «Город женщин» – это, прежде всего именно эротический фильм, пошлый и гротескный, в котором достается и мужчинам, и женщинам. Секс показан Феллини, как вечная гонка полов за превосходство, обладание, власть, это манящая игра, в которой и мужчины, и женщины выглядят нелепо: одни из-за своего инфантилизма и эгоизма, другие – из-за абсурдного стремления полностью освободиться от власти другого пола. Сейчас в эру секс-скандалов лента Феллини как никогда актуальна, а сценки, например, с замученной домохозяйкой, которой, в конечном счете, овладевает чудовище Франкенштейна, – уже классика феминистской терминологии.

Как бы ни обижались на него феминистки, Феллини своим фильмом, его диалогами и монологами очень хорошо показал, что отлично разбирается в идеологии женской эмансипации. Важно другое, что он не предложил выхода из той ловушки, которой стали отношения полов после сексуальной революции. Заводить ли женщинам гаремы, как показывает одна из сцен? Заявлять ли им о том, что все возрасты привлекательны, и их надо любить такими, какие они есть, как изображает другая? Наказать ли Снапороза или Гроссфаллоса за их фаллоцентризм, а также других мужчин, полностью отказавшись от них, и перейти к однополым отношениям? Фильм не дает ответов, он достаточно раскованно, вольно (порой чересчур, на мой взгляд) опустошает и истощает сексуальную тематику в фильмах Феллини. «Город женщин» – уже откровенный тупик в сравнении даже с «Казановой», в котором еще есть нравственные выводы, здесь же только проблематизация и вопросы, вопросы…

По сути дела уже «Репетиция оркестра» обозначает переход Феллини от тем зрелого творчества к проблемам позднего, а «Город женщин» же – отчетливый шаг назад, к «Казанове» и «Амаркорду». Именно показывая секс, отношения между мужчиной и женщиной как фарс, Феллини заходит в тупик, ибо если виновны все, отпадает необходимость в этических акцентах. «Город женщин» – это кризис творчества великого мастера (здесь даже воспоминания детства главного героя не становятся для него спасением, хотя обычно для персонажей Феллини – это глоток свежего воздуха), из которого он, правда, все же нашел выход, о чем свидетельствуют его последние четыре картины.

За сорок лет режиссерской карьеры Федерико Феллини снял двадцать полнометражных художественных фильмов, которые в последнее десятилетие его жизни становились все более печальными. Так «И корабль плывет…» – своеобразная притча о судьбах искусства и цивилизации, к сожалению, не может удивить ни бойким ритмом рассказа, ни операторскими красотами, ни даже емким в своей символичности сценарием (это не «Амаркорд»). Это достаточно водянистый фильм, снятый в манере позднего Висконти, с его оммажами в адрес оперного искусства и ностальгией в отношении погибшей в горниле Первой Мировой западной феодальной цивилизации. Ключом к картине Феллини можно считать цель поездки роскошного корабля – похороны великой певицы (по сути дела это метафора упокоения Искусства как такового, на перспективы развития которого постановщик смотрит пессимистически).

В «И корабль плывет…» звучат оперные арии и увертюра к опере Джузеппе Верди «Сила судьбы», на посуде симпатичные старички играют замысловатую мелодию, все в этом фильме овеяно ностальгией по ушедшим временам. Феллини будто хочет нам сказать, чтобы мы не ждали ничего хорошего от будущего ни для искусства, ни для самих себя. Конечно, это лента о своеобразном Титанике, движущемся, в том числе и к своим собственным похоронам, оттого погребальной звучит мелодия уже покойного Нино Рота, использованная здесь Феллини для выражения ощущения тотального конца. По этой причине неслучайно, что главной в картине стала сцена рассеивания праха великой певицы со всей ее торжественной печалью.

В данной картине Феллини впервые за долгие годы удалось преодолеть животный магнетизм сексуальной темы, не отпускавшей его со времен «Сатирикона», в то же время расширить концептуальный диапазон своего творчества. Всегда, так или иначе, размышляя о судьбах европейской цивилизации, здесь мастер все же не столь мрачен при всех печальных красках этого фильма, как допустим в том же «Сатириконе». «И корабль плывет…» – вторая после «Репетиции оркестра» лента Феллини о преображающей силе искусства только и способного спасти человека в нашем безумном мире. И то, что в финале все герои картины поют даже на пороге гибели, – отчетливый акцент в пользу силы искусства и его способности, заворожить, заговорить жизнь и ее беды.

При всем несовершенстве художественной формы, вялости ритма, некоторой стилевой подражательности манере великого соотечественника Феллини «И корабль плывет…» – остро гуманистический фильм, защищающий право человека мирно жить и дышать искусством. Он о противоестественности насилия и военных конфликтов, о необходимости людей припадать к живительному источнику искусства, прежде всего музыки (чем бы были фильмы Феллини без музыки?!), которой «И корабль плывет…» прежде всего, и посвящен. Прекрасные как всегда наряды, грим, интерьеры, совместные танцы пассажиров с беженцами (это ли не преображающая сила искусства?!) – все это говорит о том, что при всем пессимизме концепции о новом Титанике цивилизации, Феллини все же верит в объединяющую силу прежде всего кино, своего кино, в способность людей его творить в самые опасные минуты своей жизни. И то, что даже кочегары, люди в машинном отделении, измученные тяжелым физическим трудом, просят пассажиров, как о последнем утешении, именно об исполнении оперной арии, говорит о том, что в данной картине нет уродов, как в «Сатириконе» и «Казанове», все персонажи очеловечены, а значит, искусство Феллини на своем излете становится хоть и грустнее, но куда гуманистичнее и универсальнее, чем прежде.

Восемнадцатый полнометражный художественный фильм Феллини стал третьей после «Амаркорда» и «И корабль плывет» его сценарной работой с Тонино Гуэрра, более того к участию был привлечен давний сосценарист Феллини Туллио Пинелли, что придало фильму сентиментальности и меланхоличности. «Джинджер и Фред» – картина сразу о целом спектре проблем середины 1980-х, центральная из которых – вездесущая и всеопошляющая власть телевидения. «Джинджер и Фред» – также о невостребованности звезд искусства сорокалетней давности, их неприкаянности и попытке встроиться в площадной балаган нового, непонятного и хаотичного мира. Феллини вновь, как в лучших своих картинах, не жалеет сатирических красок выставляя на показ комические, шаржированные и карикатурные типажи колоритных звезд телеэкрана.

Фирменная феллиниевская массовка здесь сочна как никогда (быть может, со времен «Сатирикона» она так не била в глаза и не восхищала своей псевдохаотичностью), она становится у мастера символом нового, странного, такого многообразного, но говорящего совершенно на другом языке, чем сорок лет назад, мира. И главные герои не в силах понять этого языка, да, они отыграют свои пятнадцать минут славы, вернут себя и зрителей в прошлое, но все равно будут выглядеть в нем инородно и выбиваться из общего ряда. Телеэкраны вещают буквально в каждом кадре, дробя изображение и звук и превращая окружающую главных героев жизнь в пошлое подобие цирка. Особого внимания зрителя заслуживают, конечно, персонажи Мастроянни и Мазины – реликты прошлого, так не похожие на сумасбродное и безумное настоящее. Как показывает диалог Пиппо с писателями, он – вполне себе интеллектуал, знающий псевдоинтеллигентский высоколобый волапюк, но он копает слишком глубоко, поэтому его собеседники способны воспринять из всей его речи лишь пошлую эпиграмму.

Героиня Мазины, в четвертый раз играющая у Феллини главную роль и вновь не похожую на предыдущие, самую простую и вместе с тем наиболее приближенную к среднему человеку, становится своеобразным рациональным антиподом непредсказуемого героя Мастроянни. «Джинджер и Фред» при всей веселости своей сатиры и бьющего через край комизма типажей – очень грустное кино, прежде всего о невостребованности профессионализма в мире тотальной пошлости, которую как комбинат продуцирует телевидение. Это кино-прощание с миром великого итальянского искусства, воплощенного по сути дела жалкими, но такими талантливыми двойниками Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Сделав так, чтобы только два героя бултыхались как в болоте в мире телевидения и создаваемой им солянки, режиссер тем самым создал их личностями со своими проблемами и глубиной в мире лишенном глубины, мире тотальной зрелищности.

Когда-то во времена «Рима» сам Феллини был заворожен перспективами создания на экране зрелища, чаще всего эротического, эта тема будоражила его прямо с «Огней варьете». Однако, теперь, когда ему самому перевалило за шестьдесят, он уже не так витально и оптимистически смотрит на эротическое зрелище, все чаще становящееся пошлым и предсказуемым, а главное (в чем его бич для постановщика), – напрочь лишенным даже признаков фантазии. По этой причине можно сказать, что «Джинджер и Фред» – о дефиците фантазии в мире, оккупированном телеобразами. Раньше, в те же тридцатые, изображенные в «Амаркорде», люди, начиная с детского возраста, изобретали мир с нуля, делая его привлекательным и аттрактивным. Теперь же все за человека делает телевидение, скармливая ему, как инфантильному идиоту, образы, изобретенные циничными режиссерами и продюсерами.

«Джинджер и Фред» – во многом фильм-символ и посвящение уходящей натуре, прежде всего Мазине и Мастроянни – актерам-эмблемам своего, уже исчезнувшего времени. Создав для них персонажи-копии великих артистов, Феллини тем самым подчеркнул, что все киногерои – подобия изобретающих их актеров, и как бы жизнь не разбрасывала их в разные стороны, они все же могут встретиться пусть и в атмосфере всеобщего балагана, лишь для того, чтобы станцевать свой прощальный танец, адресатом которого является вовсе не современная публика, а те, в хорошем смысле, остановившиеся в развитии, оставшиеся в прошлом поклонники настоящего искусства, к которым можно отнести и любого больного синефилией, так не актуальной в эру телевидения и Интернета.

Почти через четверть века после триумфа «8 ½» на ММКФ Феллини возвращается в Москву с новым фильмом, которому было суждено стать предпоследним в его фильмографии. То, что объединяет «8 ½» с «Интервью» – это не только погружение в своеобразную «кухню» кинематографа, внутренний мир художника, но и сама тема – кино о кино, или метакино. «Интервью» вновь, как и предыдущие картины Феллини, захватывает иллюзией жизненного хаоса, на самом деле просчитанного художником преображения жизни в нескончаемый праздник. Несмотря на несколько скромный хронометраж (чуть больше ста минут) «Интервью» – это насыщенный колоритными типажами и эпизодами микс художественного и документального кино, сплав правды и вымысла, которые невозможно отличить друг от друга.

Многие исполнители здесь под своими именами и по сути дела играют сами себя, представляя собой компоненты грандиозной машинерии под названием «киносъемка». Здесь есть иронически шаржированные режиссеры-диктаторы и яркие актерские типажи, которые приходиться помощникам режиссера искать даже в метро и на улице, здесь есть сложнейшие траектории съемки с кранов, и осветительные приборы на невероятной высоте. Поводом к фильму служит то ли реальное, то ли вымышленное интервью, которое дает Феллини японскому телевидению, в нем раскрываются механизмы работы постановщика и его команды на съемках, раскрывается замысел и детали, так и не поставленной экранизации «Америки» Кафки. Феллини в данном случае интересует то, как работает кино, как оно стирает границы между вымыслом и реальностью, как оно преображает жизнь, делая ее праздничной.

Потому такое значение для понимания замысла «Интервью» имеет финальная сцена под дождем, когда исполнители, спрятавшись от непогоды, играют на фортепьяно и саксофоне, раскрашивая серость своих будней. Предпоследний фильм Феллини обманчиво прост, он не предлагает ничего кроме погружения в «кухню» кинематографа, что само по себе может стать волшебством, по мнению постановщика. Эпизодическое появление Экберг и Мастроянни с их последующим просмотром сцен из «Сладкой жизни» – также важный компонент позднего кинематографа Феллини, становящегося все более от фильма к фильму ностальгическим и печальным. Времена уходят, уходит и кино, на «Чинечитта» все больше снимается рекламы и нелепых пеплумов (сам мастер не может избежать сатирически-саркастических подколов в их адрес).

Размываются не только границы между вымыслом и реальностью, но и между прошлым и настоящим: вот герой фильма, молодой журналист, прототипом которого является сам Феллини, попадает на «Чинечитта» 1940-х, чтобы взять интервью у звезды (важно, что интервью берут в фильме постоянно и у реальных людей, и у вымышленных героев), вместе с тем он погружается в атмосферу съемки исторического фильма. Однако, тут же иллюзия реальности прерывается, и мы попадаем а наше время. Таких сложных переплетений прошлого и настоящего, вымышленного и реального здесь множество, а «Интервью», как и «8 ½», становится рефлексией о самом себе, более того картина не имеет другого содержания кроме этого размышления о собственной природе.

«Интервью» смотрится удивительно легко, несмотря на свою прихотливую структуру, сложно выполненный баланс взаимоисключающих компонентов, посредством которого Феллини и рассказывает не только о себе, своих замыслах, но и о кино, о том, как он его понимает. В отличие от «8 ½», где главным приемом все же был «поток сознания» персонажа-режиссера, в «Интервью» главным средством погружения зрителя в мир художника становится раскрытие, своеобразное разоблачение киноприемов, знакомство с «кухней» съемочного процесса. И как бы легок и непритязателен не казался этот фильм, главное в нем – соприкосновение с тем праздником, которым становится съемочный процесс, когда в его главе стоит волшебник Федерико Феллини, способный окунуть зрителя в живительный источник бытия. Однако, и нам, зрителям, и персонажам, и исполнителям, и самому постановщику не избежать печального послевкусия, но лишь тогда, когда этот праздник под названием «кино» окончится.

Свой последний фильм «Голос Луны» мастер снимает по книге, оттого он представляет собой более связное повествование, чем обычно. Как правило, поклонникам режиссера эта лента не нравится, а вот те, кого нельзя отнести к феллиниманам, от нее фанатеют. Однако, попытка выпустить «Голос Луны» в повторный прокат к столетию постановщика успехом не увенчалась, не то что выпуск «Сладкой жизни» и «8 1/2». Спорным можно считать и утверждение, что перед нами творческое завещание режиссера, потому, скорее всего ближе к истине мысль, что «Голос Луны» – не шедевр, но и не проходной фильм. Рассказывая истории чудаковатых, эксцентричных персонажей в исполнении Бениньи, Вилладжо, а также множества эпизодически появляющихся на экране фриков, Феллини колеблет зрительское представление о норме, соглашаясь по сути дела с тем, что она – достояние, прежде всего обывательской серости.

Герой Роберто Бениньи – один из самых прекрасных психологических портретов за всю его карьеру, начисто лишенный чрезмерной экспрессивности этого актера и сделанный на полутонах, он воплощает собой образ стихийного поэта, замечающего красоту и смысл даже во внешне абсурдных предметах и деталях. В схожей манере выполнен и персонаж Паоло Вилладжо (игравшего бессмертного Фантоцци!), несколько сатирически шаржированный тип обывателя-параноика, видящего повсюду вокруг заговоры и врагов. Что же касается как всегда сочной феллиниевской массовки, то она за редким исключением, вопиюще нормальна, хотя и колоритна, среди нее попадаются порой весьма интересные экземпляры, например, братья рабочие, поймавшие Луну посредством ухаживания.

Несмотря на клинически верную картину бреда своих персонажей, что, видимо, заслуга первоисточника, Феллини делает своих чудаков вполне безобидными для общества (исключая агрессивного героя Вилладжо), однако, они обречены на одиночество, ибо наделены чрезмерной фантазией, делающей их больше неспособными к коммуникации солипсистами, чем обычными людьми. «Голос Луны» долгое время остается непонятным, пока один из героев не сравнивает Луну с женщиной, и сразу зов Луны, лунатизм, эксцентрика героев картины предстает как ответ на зов Вечной Женственности (а разве не ответом на этот призыв можно считать и все творчество Феллини?!). Два часа экранного времени смотрятся не то чтобы с интересом, но и без видимых усилий, хотя видно, что данный фильм дался маэстро тяжелее обычного.

Это, видимо, связано и с экранной адаптацией – жанром, в котором мастер давно не работал, и с ускользанием смысла в новой, такой непонятной для мэтра реальности, в которой он отождествляет себя скорее с эксцентрически фантазирующими старомодными персонажами Бениньи и Вилладжо, чем с массовкой, танцующей под Майкла Джексона. В данной сцене массовых танцев устами персонажа Вилладжо Феллини высказывает всю свою неприязнь к новому времени, времени телевидения и поп-звезд, в котором редко происходят странные карнавалы вроде конкурса «Мисс Мука». В основном же это мир, оккупированный образами, которые создали не мы, то есть изобретенными за нас чуждыми нам социальными институтами. «Голос Луны» – это, безусловно, прощание с кино и с жизнью, с миром, в котором фантазия маргинализированна и приравнена к болезни, мир, который еще не погиб потому, что в нем остались поэты-одиночки.