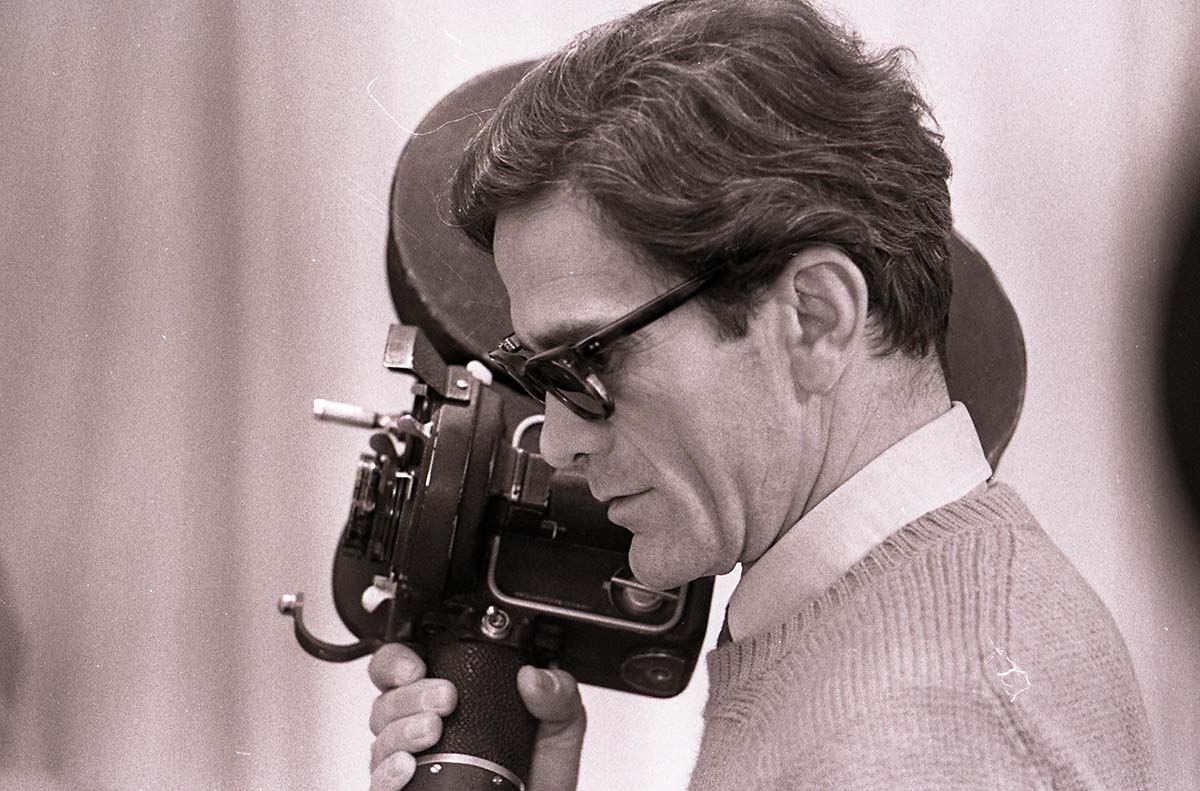

Поэт, прозаик, семиолог Пьер Паоло Пазолини, столетие со дня рождения которого мы отмечали в марте этого года, прожил короткую кинематографическую жизнь: всего пятнадцать лет, но в них уместилась работа над двенадцатью полнометражными художественными фильмами, каждый из них стал событием не только в жизни Италии, но и всего киномира. Сейчас синефил, устраивающий себе ретроспективу картин Пазолини, с каждым просмотренной лентой убеждается, какая грандиозная, впечатляющая эволюция отделяет «Аккатоне» от «Сало, или 120 дней Содома». Проследить этот путь во всей его сложности и противоречивости – задача данной статьи.

Мрачные, эмоционально давящие первые две картины Пазолини, кажется, перепахивают вдоль и поперек стилевой канон неореализма, так «Аккатоне» – рассказ о повседневной жизни обитателей социального дна, отверженных миром ворах, сутенерах и проститутках, благодаря уместно звучащей музыке Баха («Страсти по Матфею») возводится постановщиком в ранг высокой трагедии с неминуемым финальным катарсисом. Социальная канва, приобретающая черты антибуржуазной критики, благодаря насыщенности ленты христианскими символами, по мере развертывания нарратива перестает что-либо значить. Перед нами драма нищеты, отверженности, маргинальности, которая все больше и больше с течением экранного времени приобретает религиозные черты.

Имеющий репутацию марксиста и атеиста, Пазолини обладал редким человеческим свойством, которое можно назвать религиозным инстинктом: не веря в католические институции, он в своих картинах, часто беря за основу социальные темы, насыщал их религиозным содержанием, а его герои-парии получали у него ореол мучеников буржуазной цивилизации. Схожим образом и в «Аккатоне» главный герой – сутенер Витторио, поначалу эгоистичный и нарциссичный, в финале приобретает черты страдальца, отверженного миром и людьми. Зашкаливающий уровень трагизма не дает повода причислить полнометражный дебют Пазолини к неореализму: здесь проститутку избивают с особой жестокостью, но при этом с милой улыбкой, здесь физическая работа непосильна и напоминает Бухенвальд, здесь нищие трущобы могут быть показаны лишь под музыку Баха, то есть и трагически беспросветно, и катарсически очищающе.

«Аккатоне» – действительно дебют хоть уже и немолодого режиссера, и подобно любому талантливому дебюту он достаточно прост в своем послании, но при этом сложно устроен, в нем уже сказывается главная художественная составляющая таланта Пазолини – поэзия, способность увидеть в отверженном и униженном величественное. В связи с концепцией этой картины вспоминаются строки Владислава Ходасевича:

Не чудно ли? В затоптанном и низком

Свой горний лик мы нынче обрели,

А там, на небе, близком, слишком близком,

Всё только то, что есть и у земли.

В этих стихах – весь Пазолини, вся трагическая мощь его кинообразов. «Аккатоне» благодаря участию непрофессиональных исполнителей смотрится удивительно подлинно, живо и органично, роли раскрыты часто на разрыв аорты. Нет сомнения, что уже здесь в сутенере Аккатоне видны черты будущего царя Эдипа, недаром их играет один и тот же исполнитель – маляр Франко Читти, удивительная находка Пазолини. Другие образы, включая Магдалену и Стеллу – просто очень яркие типажи (но и их надо было найти). Режиссер еще в период литературной работы прослыл большим знатоком римского дна, оттуда собственно и взяты типажи воров, сутенеров и проституток, играющих часто самих себя. Это собственно единственная черта, роднящая фильмы Пазолини с неореализмом

«Аккатоне» дает понять, что уже ранние ленты постановщика нельзя назвать гуманистическими: слишком кричащими диссонансами они наполнены, слишком противоречивы создаваемые им образы. Увидеть в парии, отверженном маргинале мученика, почти святого – это уже даже не гуманизм, а нечто большее, это нутряная, инстинктивная религиозность, способная обожествлять втоптанное в грязь, делать объектом поклонения воплощенное противоречие.

Следующим шагом на кинематографическом пути Пазолини стала «Мама Рома» – во многом удивительный бенефис Анны Маньяни и редкий, наряду с «Теоремой» и «Свинарником», пример работы режиссера с актерами-профессионалами. После съемок ходили слухи, что Маньяни была недовольна работой с Пазолини, привыкшим к непрофессиональной исполнительской фактуре, подобно тому, как когда-то Мария Казарес была недовольна работой с Брессоном в «Дамах Булонского леса». Однако, по факту мы имеем дело с мощнейшей актерской работой в карьере Маньяни, сравнимой по силе с ролью в «Самой красивой» Висконти. И там, и там великая итальянская актриса создает впечатляющие образы самоотверженных матерей, готовых ради своих детей буквально «висеть на кресте» (как выражается одна из героинь «Мамы Ромы»).

Вновь, как и в «Аккатоне», Пазолини показывает зрителю парий общества, честный труд для которых невозможен не только в силу социальных проблем, но и по причине неумолимой криминальной инерции их прошлого. Создавая усилиями Маньяни архетипический образ Матери, режиссер не случайно делает ее проституткой, совмещая в ней кричащие противоречия, святость и скверну. Вопрос героини: «Кто во всем этом виноват? – имеет не только социально-политическое, но и экзистенциальное значение. Сама трагичность судеб социальных маргиналов заключена не только в классовой борьбе, хотя Пазолини на момент съемок своего второго фильма был марксистом, но и в неумолимости фатума человеческой участи (ведь не случайно уже в 1967 году постановщик обратится к трагедии Софокла, в которой самое главное – именно противостояние человека со своей судьбой).

Безусловно, что на фоне ошеломительной игры Маньяни работа непрофессиональных исполнителей в «Маме Рома» блекнет, но если бы ее не было, то музыка Вивальди не вырывала бы из ткани фильма впечатляющие в своей визуально-акустической силе крупные планы или просто прогулки персонажей. Именно музыка, как и в «Аккатоне», одухотворяет каждый кадр фильма, где она звучит, делая его взвинчено-трагическим, именно музыка уравнивает в изобразительной и психологической силе игру Маньяни и непрофессионалов, именно благодаря ей, а также математически просчитанному сценарию, умело манипулирующему эмоциями зрителей, фильм так бьет по голове даже спустя годы. История жертвенной материнской любви, любви слепой и обволакивающей до удушения, как свой объект, так и свой субъект, раскрыта в картине Пазолини всесторонне, даже не минуя отрицательных ее моментов (например, то, что мама Рома хочет, чтобы ее сын попроще устроился в жизни без кропотливого труда, хотя, как оказывается, к нему то он как раз и неспособен).

Сила кинематографических образов, эмоциональная мощь изображения заставляет говорить о Пазолини уже в первых двух его фильмах не только как о кинематографисте-поэте, но и как о кинематографисте-художнике: он сам чуть позднее говорил о своем пристрастии к крупным планам, как о попытке кинематографическими средствами передать живопись Джотто и Мазаччо. Именно это очень хорошо видно не только в крупных планах Анны Маньяни, но и во всем визуальном строе «Мамы Рома»: сочность актерского исполнения, помноженная на итальянский национальный темперамент, яркие социальные типажи, высокая трагичность переживаемых актерами эмоций. И то, что один из главных героев в финале фактически распят на кресте – дань символизму фильма, его обостренной христианской направленности (ведь следующей картиной Пазолини не случайно станет «Евангелие от Матфея»).

Режиссер подходит вплотную к необходимости выражать христианские концепции и символы напрямую, пусть и помноженные на марксизм и коммунизм. В этом смысле «Аккатоне» и «Мама Рома» – важные вехи на этом пути приближения к экранизации Священного Писания, в визуализации сакрального текста с впечатляющей изобразительной силой и убедительностью.

Картина Пазолини «Евангелие от Матфея» сразу после своего появления заслужила целый букет наград, как кинематографического сообщества, так и католического мира. Выполненная на высочайшем художественном уровне лента отражала, прежде всего, противоречивые мировоззренческие взгляды самого режиссера, сочетавшие как марксизм, так и склонность к мистицизму. Фильм предлагал рассматривать Христа как первого революционера в истории западного мира, выдвигая на передний план конфликт народа и фарисеев, которые представлены как класс угнетателей. Пазолини использовал на съемках только непрофессиональных исполнителей, благодаря чему была создана убедительная визуальная фактура. Мастерское использование крупных планов, ручной камеры, ритмически оправданных монтажных переходов, музыкального сопровождения, в широкой амплитуде от Баха и Моцарта до спиричуэла создавали эффект не просто реалистичности происходящего, но почти аутентичности, будто действие происходит в данный момент, а не две тысячи лет назад.

Режиссер намерено выбрал в качестве материала именно Евангелие, написанное мытарем: предельно простое по языку и одновременно богатое событиями. Матфей как простолюдин по мысли Пазолини, наиболее ярко выразил конфликт Христа и фарисеев как носителей книжной, мертвой мудрости. Фильм начинается со сцены, когда Иосиф узнает о беременности Марии: эпизод решен как безмолвное созерцание, несколько монтажных переходов, и мы уже поражены визуальной красотой изображаемого, вызывающее ассоциации с ренессансной живописью. Пазолини, подобно мастерам Возрождения использует естественную красоту лиц простых людей, для передачи многозначности евангельских сюжетов: режиссер не забывает о том, что апостолы – рыбаки, неученые люди из народа, и каждое из лиц его картины одухотворено некой неподдельностью, искренностью.

Особое значение приобретает эпизод проповеди Иоанна Крестителя, обличающей и жесткой, режиссер дает резкие монтажные переходы с одухотворенных лиц простолюдинов, крестящихся на Иордане, на мрачные и жестокие физиономии фарисеев, выражающих недовольство и возмущение проповедью Предтечи. Пазолини в данном случае демонстрирует преемственность традиционному пониманию фигуры этого пророка. Христос показан в первую очередь как его преемник, как обличитель, но такая трактовка фигуры Христа далека от канонической. Пазолини изображает Христа, окруженного множеством сторонников, как и Он бездомных и неприкаянных, как Человека, которому «негде преклонить голову», Его проповедь воинственна и непримирима: Энрике Иразоки произносит свои реплики со страстью, с жаром, заражая эмоциональностью и героев, и зрителей. Пазолини намеренно отобрал для фильма наиболее воинственные речи Христа: о «мире и мече», «обличение фарисеев», «нет пророка в отечестве своем», даже Нагорная проповедь произносится под звуки грозы и лицо Иразоки освещается молниями, чтобы превратить Христа в фигуру бунтовщика.

Несколько не вписываются в общий, марксистский замысел картины сцена исцеления прокаженного, сцена Воскресения: если для Пазолини Христос – просто Человек, то чем оправдано использование этих сцен? Видимо, соображениями чисто художественного плана, выполнены они путем резких монтажных переходов, призванных запечатлеть реальность чуда. Фильм Пазолини, в целом, остается интересной попыткой запечатлеть евангельские события на экране как реальность сегодняшнего дня, как нечто обладающее непреходящей актуальностью. Да, картине присуща узость марксистского взгляда на мир, но при этом она снята с огромной человеческой заинтересованностью, пристрастностью оценок, которая не может не импонировать и многие десятилетия спустя, несмотря на крайний субъективизм режиссера в интерпретации Евангелия.

«Птицы большие и малые» – во многом уникальная в наследии Пазолини картина: это последний фильм режиссера в черно-белой гамме, по сути единственная в его фильмографии комедия (если, конечно, не считать таковыми первые две ленты «Трилогии жизни») и социально-политическая притча – жанр, в котором Пазолини никогда ни до, ни после не работал (хотя частично притчами и можно считать «Теорему» и «Свинарник»). Благодаря изысканной, запоминающейся музыке Морриконе и искрящимся комизмом актерским работам Тото и Нинетто Даволи, необычному, слегка гротескному сценарию постановщику удалось создать ни на что не похожую картину. «Птицы большие и малые» совмещают два временных измерения: настоящее, когда происходит основное действие ленты, и прошлое, та история, которую рассказывает главным героям ворон.

Как гласит надпись после окончания этой истории, «ворон – представитель левой интеллигенции в то время, когда был жив Пальмиро Тольятти», так птица – полноценный герой фильма, пристрастный рассказчик, повествующий о классовой природе окружающего мира. Данную картину нельзя признать в полной мере удачей в фильмографии Пазолини, ибо в ней отсутствует жесткая структура, нарратив расплывается на самостоятельные детали и эпизоды, объединенные лишь общей идеей. История идущих по дороге сумрачного отца-буржуа и жизнерадостного сына-гедониста переплетается с историей монахов-францисканцев, призванных благовествовать птицам. Комизм Пазолини необычен, чужд гэгам, хотя полностью не отказывается от них, при этом он идеологически заряжен, призван показать противоестественность классовых различий.

«Птицы большие и малые» – комедийная притча о неустранимых противоречиях между богатыми и бедными (например, герой Тото оказывается в одной сцене кредитором для нищей семьи, а в другой – должником богача), которые не может снять даже компартия своей деятельностью (не совсем понятно, зачем в картине дан эпизод похорон Тольятти: то ли для того, чтобы подчеркнуть единение, солидарность коммунистов перед лицом общей беды, то ли для чего-то еще). Печальный конец картины служит амбивалентным целям: чтобы показать жертвенность рядового коммуниста и в то же время бесполезность этой жертвы. Важно, что после данной картины Пазолини фактически отказался от прямой идеологической проповеди (из последующих его лент разве что «Свинарник» можно назвать политическим фильмом).

«Птицы большие и малые» несмотря на весь свой фонтанирующий комизм, – картина вполне себе пессимистическая: никаких перспектив для устранения классовых различий между соколами и воробьями, между богатыми и бедными постановщик не видит. Прогулка же двух плутов по дороге истории не есть путешествие обездоленных в поисках правды, они сами для одних эксплуататоры, для других – эксплуатируемые. Мне кажется, что чистокровным коммунистам-фанатикам эта лента Пазолини не должна нравиться, ибо она лишена идеологической узости, политического сектанства и вообще предлагает зрителю достаточно широкий взгляд на проблему классовых антагонизмов.

Для своих целей, для выражения основной концепции Пазолини выбрал актеров с разной комической фактурой: ренессансно-жизнерадостного непрофессионала Даволи и абсурдистски-гротескного профессионала Тото, прекрасно справившихся, как с ролями отца и сына, так и с образами монахов-францисканцев. Талантливая, хоть и несовершенная картина Пазолини – настоящий островок смеха в его трагической фильмографии, посмотренная мною когда-то лет в пятнадцать, она так и осталась со мной, хотя я и забыл многое из нее, однако, запомнил ее атмосферу и радостный дух. «Птицы большие и малые» могли вызреть в сознании Пазолини и сняты лишь после «Евангелия от Матфея», ибо в обеих лентах есть дань уважения народному христианству, близкому низам, которое воплощают собой в «Птицах…» францисканцы.

Вместе с тем это завершение важного первого этапа творчества Пазолини (важно, что все фильмы этого этапа – черно-белые, что воплощает своего рода узость идеологического видения мира), отмеченного приверженностью марксистской идеологии. Ведь уже следующая его картина – экранизация трагедии Софокла «Царь Эдип», расширяет в его фильмографии пространство трагического, и то, на что были лишь намеки в «Аккатоне», «Маме Рома», «Евангелии от Матфея» и «Птицах больших и малых», будет здесь заявлено в полную силу – экзистенциальный трагизм человеческой участи в ее поединке с фатумом.

В ленте «Царь Эдип», а позже и в «Медее» Пазолини с большой художественной убедительностью воплощает на экране принципы так называемого «театра жестокости» Антонена Арто: не случайно он приглашает на роли Тересия и Креонта Джулиана Бека и Кармело Бене – актеров-последователей Арто. Как и в «Евангелии от Матфея», постановщику удается передать полное ощущение аутентичности происходящего на экране, будто все действие разворачивается не две тысячи лет назад, а прямо сейчас. Для этой цели художник-постановщик Данило Донати создает впечатляющие костюмы той эпохи, а в качестве музыкального сопровождения используются народные песни. Камера Рудзолини пытается передать эффект несобственно-прямой речи, благодаря чему из изображения высекается поэтичность.

«Царь Эдип» кажется обманчиво лоскутным, приобретающим целостность лишь в последние полчаса – своеобразном расследовании и поиске Эдипом истины. Пролог фильма, происходящий в современное время, и финальное закольцовывание композиции нужны Пазолини, чтобы подчеркнуть непреходящий, вневременный характер рассказываемой истории. Большую роль в эстетическом успехе картины сыграл Франко Читти: когда то маляр, найденный Пазолини как типаж для роли Аккатоне, в этот раз он эмоционально выложился на все сто процентов. Во многом ленту тяжело смотреть по причине того, что большинство исполнителей играют на разрыв аорты, темпераментно, мощно. Разве что Иокаста в исполнении Сильваны Мангано – скорее модель для режиссера, создающего из нее образ-символ женской притягательности и не более того.

Когда-то посмотрев «Царя Эдипа» первый раз лет в 14-15, был ошеломлен яростным темпераментом режиссуры Пазолини и жестокостью некоторых сцен (прежде всего эпизодом массового убийства). Фильм врезался в память и остался там навсегда, и даже сейчас, двадцать лет спустя, пересматривая его, и не находя в нем уже той художественной силы (возможно, я стал не столь эмоционально восприимчив), все равно вынужден признать невероятную деструктивную энергетику этой картины. «Царь Эдип» – это еще не «Сало» и даже не «Медея», но уже видно, как важно для режиссера передать силу и мощь человеческих инстинктов и страстей, разрушающих человеческую жизнь и лишающих людей свободного выбора.

Древнегреческая трагедия – это в принципе история о человеческой несвободе и поединке с фатумом, неспособности человека одолеть превосходящие его силы космической несправедливости. Эта несвобода снимает с человека ответственность, виктимизируя его, что особенно хорошо заметно именно в «Царе Эдипе» Пазолини. Неспособность управлять собой, поглощенность инстинктивной жизнью, ее разрушительная ярость явлена в данной ленте Пазолини со всесокрушающей убедительностью. То, что в «Евангелии от Матфея» было залогом свободы – следование за Христом и вера в Его силу, в «Царе Эдипе» отсутствует, ибо перед нами – языческий мир обожествленных человеческих страстей, от которых нет спасения.

Потому как бы изобразительно эти два фильма не были похожи, цели с которыми они создавались, разные: на раннем этапе своего творчества для Пазолини было важно выразить марксистскую убежденность в возможности переделывания мира, на втором этапе, началом которого является «Царь Эдип», что важно первая цветная картина режиссера, понимание мира усложняется и становится более пессимистичным: мир не изменить, ибо он сам по себе – игра безличных страстей и инстинктов, что-то вроде шопенгауэровской воли к жизни, воплощающей себя в разных формах, а потом их разрушающей. В «Царе Эдипе» Судьба схитрила, обманула героя, подставив ему ловушку там, где он ее не ожидал, но главное Эдип проиграл уже тогда, когда узнал правду от оракула. По Пазолини, знание не освобождает, а порабощает, именно тогда, когда человек узнает страшную истину о себе, он приговаривается миром к растерзанию и мучениям. Вот безрадостный итог первого фильма, снятого Пазолини в цвете и без марксистского мессиджа.

«Теорема» – без сомнения, самая загадочная картина мастера, которую как только не интерпретировали, так что он сам вынужден был дать ключ к ее пониманию: в одном из интервью он назвал героя Стэмпа Богом Ветхого, а не Нового Завета. Однако, мне представляется, что режиссер лукавил, это утверждая, ведь таинственный Гость, вступающий почти со всеми членами приютившей его семьи в сексуальную связь, намеренно лишен в фильме христианских коннотаций. «Теорема» – это встреча со Священным, сакральным, в котором еще не разделено добро и зло, Бог и дьявол, потому герой Стэмпа, подобно инкубу, вступает в эротическую связь с другими героями, вырывая из их привычного круга представлений и разрушая их жизни (за одним исключением), оставаясь сам предметом их недосягаемых мечтаний.

Уже было сказано, что атеист и марксист Пазолини обладал невероятно мощным религиозным инстинктом, потому в его картинах сакральное предстает чаще всего в языческой неразделимости святости и скверны, в нерасчлененности добра и зла. Это священное, познание которого оборачивается для всех членов буржуазной семьи катастрофой, способно наполнить смыслом жизнь лишь простого человека, по мысли Пазолини. Таким человеком становится служанка Эмилия, приобретающая в финале черты чудотворицы и святой, она не только исцеляет и левитирует, но и фактически приносит себя в жертву ради народа. Можно сказать, что и глава семьи в исполнении Джиротти приносит себя в жертву, отказываясь от всего, однако, это больше деструктивное отрицание, чем служение на благо людям.

Схожим образом и путь разврата для Лючии, героини Мангано не становится избавлением, а скорее бегством от той внутренней пустоты, которая вызвана отсутствием Гостя. Для Одетты, героини Вяземски исчезновение Гостя оборачивается самой душераздирающей драмой, чем для кого бы то ни было из ее семьи: попытка восстановить присутствие Гостя (чуть ли не с сантиметром) приводит к слезам и кататонии. Для сына героя Джиротти путь художника и поиски в эстетической сфере оборачиваются триумфом иррационализма и спонтанности: подражая Фрэнсису Бэкону, он начинает исторгать искусство из самого себя. Для всех героев, кроме Эмилии, кто по очереди вступает во взаимодействие с Гостем, этот контакт не заканчивается ничем хорошим, ни избавлением, ни освобождением, а все потому, что, по мысли Пазолини, буржуазия не способна выдержать контакт со Священным, для нее, живущей лишь низменными интересами, это всегда обернется коллапсом и саморазрушением.

И уже не так важно, кто именно герой Стэмпа, Бог или дьявол, он – то сосредоточие чужого, чуждого, это тот Другой, о котором писал Рембо (не зря его книга появляется в кадре), встреча с которым катастрофична для любого узкого сердца, для сердца, живущего лишь своими интересами. И какой бы интерес не вызывал у рабочих дар героя Джиротти, он не становится для него спасением, ибо чисто нигилистичен, пусть и навеян руссоистской утопией. Стоит сказать несколько слов о художественном строе картины и актерском ансамбле (только профессионалы): фактически лишив возможности своих героев говорить, режиссер заставил их изъяснятся знаками, тактильно и визуально, используя «Реквием» Моцарта в наиболее значимых местах, а музыку Морриконе, как лейтмотив во всех остальных эпизодах (редко, когда музыка в «Теореме» не звучит), Пазолини достиг такой семиотической сгущенности образов, что обеспечил своему фильму бессмертие.

Сколько будет существовать синефилия, столько будут интерпретировать «Теорему» – кино жестко, абсолютистски структурированное, кино в квадрате, где каждая деталь имеет коннотации, дополнительные смыслы, где все действие разворачивается в замкнутом пространстве среди шести персонажей, где диктатура авторского замысла тотальна. «Теорема», как в принципе и «Свинарник», и «Медея», и тем более «Сало», заставляет вспомнить о Пазолини как о крупнейшем семиологе своего времени, как о теоретике, рассматривавшем единицу кинематографической образности (кинему) не просто как знак, а как часть реальности, как ее поэтическую компоненту, которая собственно и обеспечивает мощь экранного образа, чему данная картина – убедительнейшее подтверждение.

«Свинарник» – одна из самых странных лент Пазолини, своей нарочитой грубостью и эпатажем оттолкнувшая от себя не одну сотню зрителей. Параллельный монтаж двух сюжетно не связанных историй, одна из которых вербально избыточна, вторая же разворачивается в полном молчании (за исключением финальных слов героя Клементи), позволил режиссеру противопоставить бунт мнимый и реальный, высказаться парадоксально, но чрезвычайно веско о молодежном движении 1960-х годов. Неслучайно пригласив на главные роли Лео и Вяземски, за два года до этого харизматически блиставших у Годара в «Китаянке», а на главную роль в доисторическом эпизоде Пьера Клементи, игравшего за год до этого в рефлексии Бертолуччи о конце 1960-х в «Партнере» и принявшего личное участие в молодежных протестах, постановщик уже этим выбором актеров маркирует границы своего высказывания.

«Свинарник» – концептуально узкое политическое кино, не столько даже символическое, а скорее аллегорическое: буржуа – это свиньи, не скрывающие своей преемственности с нацистским прошлым (знаменитые гитлеровские усы Клотца). Конфликт отцов и детей для Пазолини не так однозначен, как можно было бы понять на первый взгляд: не зря в одном своей стихотворении, посвященном маю 68-го, он называл полицейских в конфликте с молодежью «детьми рабочих», а самих молодых бунтарей – «сынками буржуазии». Так и в современной линии бунт героев Вяземски и Лео институционализирован и вписан в их буржуазную жизнь: они, конечно, – бунтари не только на словах, но и на деле, но при этом остаются детьми своих отцов-буржуа.

С этой же неотторжимостью от буржуазного окружения и происхождения связана и символика свинства (герои постоянно говорят о свиньях и себя с ними сравнивают), как чего-то грязного, эгоистичного и яростно алчного. Потому и интимный «секрет» героя Лео, о котором прямо персонажами не говорится из-за буржуазного ханжества, становится ключом к пониманию всей символики картины: он – сам свинья, потому его и тянет к свиньям. Что же касается доисторических эпизодов и их концептуальной связи с современными сценами, то тут зрителю приходится поломать голову: бунт каннибалов – это яростное нарушение табу цивилизации, за которое они и наказываются, это не игрушечный, картонный протест героев Вяземски и Лео, а реальный вызов.

Сцены же поедания собаками и свиньями в финале – необходимая Пазолини симметрия, зарифмовывающая две истории. Вообще что касается семиотической значимости, то «Свинарник» своей убийственной геометрией кадра оставляет далеко позади даже такой структурированный фильм, как «Теорема». Другое дело, что «Свинарник» содержательно беднее «Теоремы» и менее многозначен. Выстроенный на чередовании почти только крупных планов, «Свинарник» предлагает нам некую знаковую ловушку, так что зритель может увлечься исследованием значения того или иного крупного плана, смысла игры того или иного исполнителя (здесь, как и в «Теореме» задействованы в основном профессионалы, особенно запоминаются Тоньяцци и Феррери, обозначающие животный символизм картины на уровне актерского существования), однако, аллегоризм ленты может и ускользнуть от него.

Однако, трудно себе представить мало-мальски знакомого с взглядами Пазолини синефила, который не смог бы разгадать значения этого в принципе лобового, даже плакатного фильма. Это лента о том, что весь буржуазный мир – свинарник, притом свинарник нацистский, алчный и грязный, в котором наказанию подвергается всякий, кто дерзнет отрицать принятые табу. Ведь, как и в «Теореме», здесь начало – ключ к финалу: в начале «Теоремы» рабочие обсуждают, почему буржуа отдает им завод, а начале «Свинарника» говорится о том, что «мы решили тебя сожрать по причине твоего непослушания». Так по Пазолини, выглядел конфликт отцов и детей в конце 1960-х: буржуазное по духу это противостояние порой нарушало принятые табу, отчего и захлебнулось в поднявшейся волне карательных мер. Таким образом, «Свинарник» – хоть и любопытная политическая притча, семиотически и синтаксически выверенная, но все же напрочь лишенная загадочности «Теоремы».

1969 год выдался особенно плодотворным в фильмографии Пазолини: в августе вышел на экран «Свинарник», а в декабре была уже закончена «Медея». Подобная результативность сказалась на качестве: в «Медее» есть целый эпизод (происходящий то ли в воображении Медеи, то ли представляющий собой вариант будущего), который можно было бы удалить при монтаже, ибо есть целые сцены и диалоги в нем, дублирующиеся с последующим эпизодом. Однако, эта незаконченность в плане структуры, художественная незавершенность вовсе не означает, что «Медея» – плохой фильм, более того, по мере суггестивного воздействия он превосходит многие другие картины Пазолини, иногда, говоря сленгом, просто «снося зрителю башню».

Реконструируя миф о Ясоне и Медее, для постановщика важно было, как и в «Царе Эдипе», достигнуть аутентичности происходящего, будто все разворачивается прямо сейчас, а не два тысячелетия назад. Этот эффект у режиссера получился благодаря костюмам Пьеро Този, причудливым и пугающим, и музыкальному сопровождению Эльзы Моранте, представляющему собой гибрид народным и ритуальных песен. Именно музыка и хоровое пение – главный инструмент по «крышесносу» зрителя, ибо сопровождая собой многие сцены, происходящие в молчании, она усиливает восприятие болезненного и яростного изображения. Особенно бьет по нервам сцена человеческого жертвоприношения в начале, с последующим разделом жертвы, происходящее под ритуальную музыку.

Наверное, никто в кино кроме Пазолини не смог так тщательно реконструировать языческие мифы во всей их жестокости и бесчеловечности и задолго до «Сало» сам режиссер нашел в этой жестокости извращенную поэзию, которая одновременно и отталкивает, и притягивает зрительское внимание. Когда-то Освальд Шпенглер, противопоставляя античность западноевропейской культуре, высказал мнение о том, что первая не знает символики материнства, пришедшего в культуру вместе с образом Богоматери, и именно поэтому античность сделала своим символом Антимать, Медею. История отношения Ясона и Медеи решается Пазолини в невербальном плане: их влечение визуально и тактильно, как и влечение бессловесных животных, оттого и месть Медеи страшна и противоестественна для любого человеческого существа.

«Медею» в наследии Пазолини можно отнести по ведомству наиболее безумных лент мастера, это, конечно, еще не «Сало», но режиссер идет к нему семимильными шагами, пытаясь понять и окультурить бесчеловечность. Художественная правда этой ленты Пазолини такова, что языческий, дохристианский мир в его представлении не знает пощады и морали, это совершенно иной мир, иная Галактика, в котором переплетается жестокость и нежность, святость и скверна. Человек – здесь не только не центр мира, но даже и не подобие Бога, потому с ним можно сделать все что угодно. Быть может, именно здесь кроется источник фашизма, известного своим культивированием всего поганического. Смотреть «Медею» трудно во многом из-за «безумных», как называл их Лимонов, крупных планов: режиссер пытается достичь максимальной эмоциональности за счет визуальной выразительности лиц, многие из которых принадлежат простым людям.

То, что люмпены, маргиналы, нищие, шпана смотрятся так органично в пазолиниевских реконструкциях мифов, экранизациях Боккаччо, Чосера и Евангелия, – одна из главных загадок его кинематографа, его не тускнеющей визуальной выразительности. «Медея» – яркий пример именно поэтического кино, возвышающего низменное, жестокое и противоестественное, именно поэтому его можно считать безумным. Это пугающее в своей аутентичности погружение в языческий миф со всей его нравственной индифферентностью и античеловеческой беспощадностью. Для того, чтобы смотреть такое кино, нужно определенное мужество, как, впрочем, и для того, чтобы его создать, поэтому надо раз и навсегда понять, что без той подготовки, какой стали для Пазолини «Свинарник» и «Медея», никогда не был бы создан тот шедевр трансгрессивного искусства, каким в итоге и получилась картина «Сало, или 120 дней Содома».

«Декамерон» открывает так называемую «Трилогию жизни» Пазолини, в которой тот попытался передать дух новелл Боккаччо в контексте свершившейся сексуальной революции. Для этой цели он отобрал наиболее фривольные рассказы из достаточно пестрого по атмосфере сборника (что очень хорошо поняли братья Тавиани, повторно экранизировавшие «Декамерон» в 2015 году и выбравшие для этого трагические новеллы). Режиссер опустил обрамляющую рассказы ситуацию бегства молодых людей и девушек от чумы в жизнелюбие рассказываемых историй, однако, от его «Декамерона» не возникает ощущения альманаха, это очень целостное по композиции и структуре кинематографическое произведение.

Это стилевое единство возникает благодаря общности атмосферы почти всех экранизируемых рассказов – ощущение жизнелюбия плотских радостей. Однако, фигура Джотто, воплощенная в «Декамероне» самим Пазолини, отсутствующая у Боккаччо, тематически обогащает фильм автобиографическим образом одержимого художника, которому в одном из его видений предстала сама Богоматерь, окруженная хором ангелов (ее воплощает на экране почти бестелесная красота Сильваны Мангано). По этой причине не совсем понятно, если Пазолини включил в фильм это видение, зачем надо было завершать его двусмысленной новеллой о том, что разврат – это не грех и за него нет воздаяния.

Мне представляется, что для Пазолини религиозные образы важны скорее своей эстетической возвышенностью, чем клерикальной сутью, а антицерковность сборника Боккаччо очень хорошо уловлена мастером, оттого многие выбранные им для экранизации новеллы показываю цинизм и лицемерие священников и монахинь, причем в наиболее скабрезном виде. «Декамерон» создавался во многом как эротическая комедия, однако в ленте Пазолини есть и трагические эпизоды (например, история братьев, сестры и ее возлюбленного, одна из сильнейший в тексте Боккаччо), и не в последнюю очередь в картине представлена и народная тема. Массовка у Пазолини всегда выразительна, она призвана передать правдивость экранизации (этот прием использовался еще в «Евангелии от Матфея»).

Однако, главная ее цель – передать стихию и хаотичность народной жизни, поэзию мира бедняков, шпаны и маргиналов, ее неподконтрольность властным и церковным институциям. Для народной жизни, как она предстает в «Декамероне», свойственен совершенный имморализм, человеческие инстинкты и страсти предстают в ней как нечто естественное и движущее собой мир. Религиозность же выглядит как нечто внешнее, чему никто не верит, оттого сильной получилась сцена мнимого раскаяния героя Франко Читти, убийцы, похороненного как святой. Не все, но большинство эпизодов, так или иначе, посвящены теме отношения полов, вернее, попытке мужчин и женщин как-нибудь обойти запреты церкви и морали и предаться удовольствиям.

Однако, в «Декамероне» Пазолини люди не только наслаждаются друг другом, но и лгут, предают, грабят и убивают друг друга. Таким образом, человеческие страсти представлены и у Боккаччо, и у Пазолини, во всей своей противоречивости: как то, что движет миром, но и как то, что разрушает человеческую жизнь, ибо эти страсти ненасытны, эти инстинкты яростны. По этой причине минорность «Трилогии жизни» будет нарастать от фильма к фильму, вытесняя юмор и жизнерадостность. Постановщик будто говорит: «Вот свершилась сексуальная революция, в том числе и на экране, но это освобождение инстинктов подобно взрыву атомной бомбы, сможет ли человечество сладить со своими страстями»?

Начиная с «Декамерона» обнаженная фактура уже не покинет фильмы Пазолини, и он, закончив «Цветок 1001 ночи», сам поймет, что был использован массовой культурой, культурой потребления секса, новой гедонистической формацией культуры. Для того, чтобы вскрыть ее истоки, надо изменить эстетику целиком и полностью, заставив зрителя наблюдать не то, что услаждает глаз, нервы и телесный низ, но то, что вызывает отвращение и шок. Однако, до этого художественного вывода Пазолини было еще далеко, ведь «Трилогия жизни» была продолжена в «Кентерберийских рассказах».

Вторая часть «Трилогии жизни» почти неотличима от первой: вновь тотально сексуализированная реальность, рассказы-анекдоты, даже более скабрезные, чем в «Декамероне», обилие обнаженной плоти, антиклерикализм и ренессансное жизнелюбие. Однако, при всем этом «Кентерберийские рассказы» – еще один шаг в сторону большей миноризации «Трилогии жизни», многие компоненты этого чрезвычайно музыкального фильма (никогда еще в картинах Пазолини не было столько музыки, и, конечно, народной, подобранной Морриконе) чрезвычайно пессимистичны. Вновь, как и в «Декамероне», герои предаются не только плотским радостям, но еще и лгут, грабят и убивают. Мир человеческих страстей и инстинктов в «Кентерберийских рассказах» предстает еще более уродливым и бесчеловечным, чем в «Декамероне», более того, в нем присутствует сам дьявол (роль которого блестяще исполняет Франко Читти), а в намеренно вульгарно-гротескном финале Пазолини нам показывает адские бездны.

Вторая часть «Трилогии жизни» – это уже не комедия, как «Декамерон», а трагикомедия, в которой люди попадают в разные причудливые житейские ситуации, показывая свою животную сущность. Если «Декамерон» – комедия, «Кентерберийские рассказы» – трагикомедия, то «Цветок 1001 ночи» – уже драма, притом, что вся «Трилогия жизни» – это, без сомнения, эротические кино. «Кентерберийские рассказы» получились намеренно вульгарными, даже пошлыми в сравнении с тем же «Декамероном», антиклерикализм здесь, правда, умеренный, не считая финала, но человеческое скотство явлено в более разнообразном вилле, чем в «Декамероне». Используя песни на английском языке, Пазолини снимал ленту на итальянском с итальянскими же исполнителями, среди которых любимчики: Франко Читти, Лаура Бетти и Нинетто Даволи (лучащейся жизнерадостностью комическая харизма которого так покорила Эльдара Рязанова, что он пригласил его на главную роль в «Невероятные приключения итальянцев в России»), а также непрофессиональные актеры, которые больше нигде, кроме картин Пазолини не снимались.

Массовка, костюмы, интерьеры у этого постановщика как всегда правдоподобны до предела, они кажутся столь подлинными, что возникает стойкое ощущение документального кино или исторической реконструкции эпохи Возрождения. «Кентерберийские рассказы», как и «Декамерон», снимал постоянный оператор Пазолини Тонино Дели Колли, очень хорошо чувствующий то, что нужно режиссеру и претворяющий его замысел в изображение. Также и художник по костюмам Данило Донати превзошел сам себя в создании причудливых, ярких, аутентичных эпохе нарядов для персонажей. Вторая часть «Трилогии жизни» получилась у постановщика хоть и более грубой и вульгарной, чем первая (кстати, он сам появляется в эпизоде в роли Чосера), однако, обе части выглядят довольно яркими выражениями авторского подхода к кино в начале 1970-х на фоне уже начавшейся эксплуатации сексуальной темы в кино.

Да, поздние фильмы Пазолини предельно эротизированы: обнаженная плоть явлена, что называется, без цензуры, кто-то даже может назвать «Трилогию жизни» «генитальной». В то же время нарушение табу и запретов в области киноизображения никогда не было для Пазолини самоцелью, более того, явив человеческое тело во всей его первозданной наготе, постановщик вовсе не хотел пропеть ему оду в духе Уолта Уитмена. Скорее обнаженная фактура нужна была Пазолини для того, чтобы подчеркнуть природность, естественность человеческих инстинктов, однако, художественная правда потребовала от режиссера показать их во всей ненасытности, терзающей человеческую плоть и дух (потому некоторые герои первых двух частей «Трилогии жизни» умирают от сексуального истощения). Таким образом, «Кентерберийские рассказы» получились минорной трагикомедией о том, что по природе человек – животное и, когда он живет лишь влечениями плоти, эти влечения разрушают его организм, хоть и принося мимолетные радости.

«Цветок 1001 ночи» – последняя часть «Трилогии жизни» и вместе с тем, быть может самый поэтичный и возвышенный фильм Пазолини. Снятый в Непале, Йемене и Иране, этот фильм, в котором то и дело мелькают гениталии (в основном мужские), лишен и грамма пошлости, а восхитительная как никогда музыка Морриконе добавляет ленте эротического лиризма. Кольцевая композиция, истории, рассказанные внутри других историй, достались Пазолини от первоисточника, что идет ленте лишь на руку. По сути, в картине рассказаны всего лишь три-четыре истории, но скрупулезно во всем сложности сюжетных переплетений. Лично мне, когда я смотрел фильм в 19 лет, больше всего запомнилась история Азиза (вновь в трагикомически безупречном исполнении Нинетто Даволи – постоянного гостя «Трилогии жизни) и рыжего демона, расправляющегося с влюбленными, в исполнении Франко Читти.

Что и говорить, но эти два артиста-непрофессионала смогли почти в каждом фильме Пазолини воплотить запоминающиеся образы, стать харизматическим магнитом его кинематографа: Даволи комическим, а Читти трагическим. «Цветок 1001 ночи» – пример истинно возвышенного эротического кино, хотя большинство актеров – непрофессионалы, однако, массовка в картинах Пазолини колоритна как никогда. Красота архитектуры арабских и африканских городов, простая и незатейливая и вместе с тем невероятно выразительная, вкупе с изобразительной зрелищностью народной жизни (тряпье, в которое одеты статисты, нельзя назвать костюмами, однако, и оно аутентично), помноженные на поэтичность рассказанных историй, чувственных, но не пошлых, – все это создает мощный суггестивный эффект от одиннадцатой картины Пазолини.

Трудно поверить в то, что самому постановщику она показалась тупиком в развитии и заставила отказаться от постановки поэтически-жизнелюбивых фильмов. В то же время «Цветок 1001 ночи» полностью исчерпывает своей изобразительной и поэтической силой эротическую тематику, потому нет ничего удивительного в том, что в финальном своем фильме Пазолини полностью демонтирует эстетику «Трилогии жизни». Красиво, лирично, порой смешно, но не мог же режиссер «Теоремы» и «Медеи» и дальше снимать ленты, подобные «Трилогии жизни»? Это действительно стало бы творческим тупиком для него. Однако, художественные принципы этих трех картин столь стилистически выпуклы, зрелищны и результативны в концептуальном плане, так услаждает взор и нервы, что такие фильмы хочется смотреть и смотреть.

Лишенный вульгарно-грубых акцентов «Кентерберийских рассказов» и лобового антиклерикализма «Декамерона», «Цветок 1001 ночи» не перестает восхищать и сейчас, прежде всего своей структурной просчитанностью, формальной проработанностью, аудио-визуальной и поэтической мощью. Есть некая логика в том, что все три фильма трилогии – экранизации сборников рассказов, подобная композиция невероятно раскрепостила режиссера не только в плане выбора того, что экранизировать, а что нет, но и позволила создать невероятно пластичную форму, в которой сочетается жесткость и гибкость. Нарратив здесь выполняет не только повествовательные функции, но и служит задачам загипнотизировать зрителя лиризмом кинообразов. Это особенно очевидно в «Цветке 1001 ночи», где даже диалоги, эротически двусмысленные, наполнены поэзией, сравнимой по воздействию с ветхозаветной «Песнью Песней».

Завершающая часть «Трилогии жизни» – вместе с тем и финал большого творческого пути гениального режиссера, апофеоз витальности, жизнелюбия и поэзии. В «Цветке 1001 ночи» человек впервые предстает не животным, как это было в «Декамероне» и «Кентерберийских рассказах», а носителем духовной составляющей, ибо дух, а не плоть пишет стихи, которые читаются на всем протяжении последней части трилогии. Именно дух создает поэзию, быть может, черпая вдохновение из радостей плоти, но именно он своими трудами возвышает личность, именно в этом и состоит, на мой взгляд, итог всей «Трилогии жизни».

Имеющий, по мнению многих критиков, репутацию самого страшного фильма в истории кино, «Сало, или 120 дней Содома» и спустя годы шокирует и поражает, прежде всего, глубочайшей эстетической бескомпромиссностью постановщика, его мужественной решимостью идти в самые глубины зла, в адские бездны, настойчивым желанием понять механику насилия и того, что в самой ленте названо «анархией власти». Дотошность в исследовании природы фашизма может показаться смакованием жестокостей, но это далеко не так, ибо во многих сценах даже при попытках палачей их расчеловечить и оскотинить жертвы страдают всерьез и своим мученичеством духовно возвышаются. Атеист и марксист Пазолини в этом фильме по сути дела противопоставил мученичество и палачество, показал, что первыми фашистами в истории были римские императоры, отдававшие христиан на растерзание львам и придумывавших изощренные пытки.

В «Сало…» палачи, садовские либертины и либертинки – фашисты до мозга костей, ибо они превращают своих жертв в неодушевленный предмет, овеществляют их, пытаясь лишить человеческого облика. Однако, лишают этого облика самих себя. Велико страдание девушки, плачущей о своей матери, однако, это горе становится источником извращенного удовольствия палачей. Палачи сами едят дерьмо идеологии и кормят им своих жертв (не здесь ли источник сорокинской «Нормы»?), в пароксизме дьявольской жестокости и садизма они мучают своих жертв дотошными рассказами об извращениях, сами будучи патологически ненасытными при всей своей пресыщенности наслаждениями. Перезрелые и престарелые либертинки в роскошных платьях медленно повествуют о своих похождениях в геометрически ледяной комнате, мертвой в своей симметричности.

За всеми извращениями показанных и рассказанных ужасов «Сало…» стоит человеческий разум (не случайно Сад «творил» в эпоху Просвещения!), именно его беспощадная логика, соединенная с яростью изощренного инстинкта порождает весь тот адский кошмар, в который на два часа погружается зритель. Увидеть в маркизе де Саде, этой иконе для всей извращенцев, первого в истории литературы фашиста – на это нужно особое мужество. Уродство либертинов и либертинок, не только духовное, но и физическое, их ледяной ум, служащий лишь утолению ненастных желаний, постоянно придумывающий что-нибудь новое, чтобы хоть на миг преодолеть пресыщенность удовольствиями, – все это препарировано Пазолини с невероятной художественной силой. «Сало…» – ни много ни мало фильм о несовместимости палачей и жертв, мученичества и злодейства, христианства и неистового языческого фашизма (в какой изощренной жреческой одежде один из либертинов женит других, на это тоже надо обратить внимание).

Палачи-либертины подвергают своих жертв не только физическому и духовному насилию, но и вербальному: они постоянно орут на них, рассказывают омерзительные истории. Однако, жертва, так и не ставшая палачом (а в картине есть и обратное, когда открывается целая цепочка предательств среди жертв ради сбережения их жизней), пройдя страдания до конца, не просто не расчеловечивается, но наоборот, приобретает ореол святости, палач же своей яростью и ненавистью к предмету насилия, сам становится демоноподобной сущностью, переставая быть человеком. «Сало, или 120 дней Содома» – о вечном фашизме, как называл его Умберто Эко, о том, что уже Нерон и Калигула в своих изощренных экзерсисах были прародителями не только маркиза де Сада, но и современных нацистов, убивавших и терзавших невинных людей в годы Второй Мировой.

Есть они и теперь, фашист – всякий, кто, не уважая другого человека, превращает его в объект своих изощренных фантазий, кто оскотинивает сам себя, овеществляя и мучая другого. Всякий же, кто, отказавшись сотрудничать с фашистом, обрекает себя на муки и, претерпевая их до конца, возвышается духовно, становясь примером для других людей, мужественно сохранив свое достоинство. Удивительно и симптоматично, что такой режиссер, как Пазолини, исследовавший всю жизнь природу людских инстинктов, снял в конце карьеры столь противоречивый, но все же глубоко гуманистический фильм, отстаивающий право человека оставаться таковым, даже несмотря на возможные страдания.