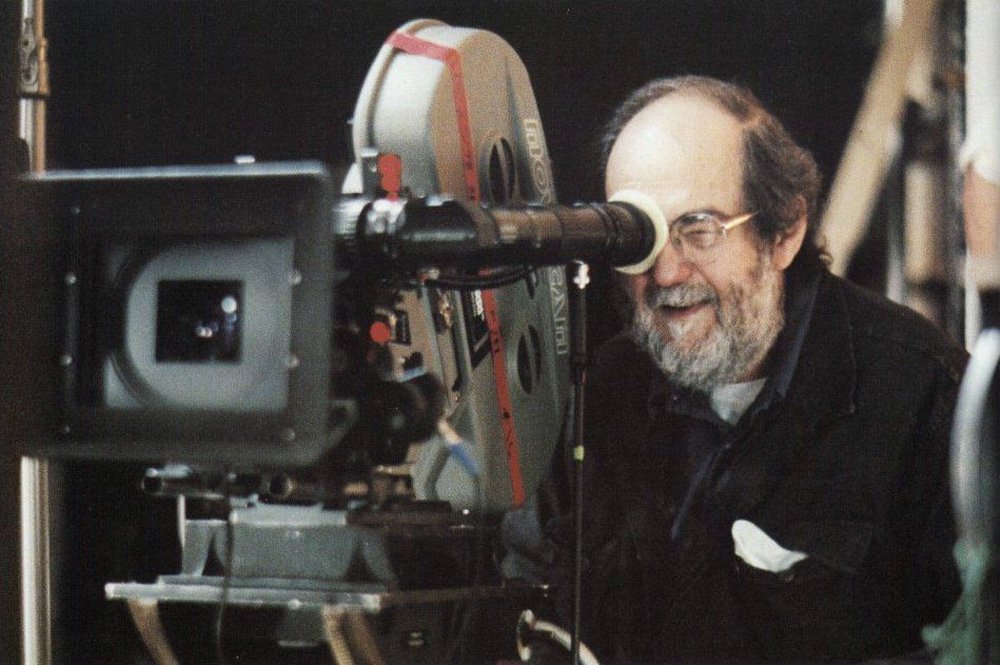

Творчество Стэнли Кубрика, как правило, очень быстро становится объектом поклонения среди начинающих синефилов, что неудивительно, учитывая, что этот режиссер, один из немногих своих коллег, удачно осуществил конвергенцию коммерческого и авторского подходов к кинематографу. Взять хотя бы для примера его фильм «Убийство» (по сути, первую удачную работу после двух провальных картин, о которых уже никто и не вспомнит): для тех, кто любит коммерческие жанры, здесь есть все от увлекательного сюжета до просчитанного почти посекундно саспенса, для синефилов же есть уникальный для обычного кино мастер-класс режиссуры, отточенность кинематографической формы, проработанность каждого структурного элемента картины.

«Убийство» – не просто рядовой нуар, а философская драма о власти случая в жизни человека, который думает запрограммировать свою жизнь. Поразительно то, что снимая фильм о силе хаоса в просчитанной до мелочей системе, Кубрик не допускает малейшей случайности на съемках фильма, проработав исключительно все, так что перед нами даже не картина, а фильм-машина, в которой нет ничего лишнего. Всегда любивший шахматы и чисто мозговые задачи, Кубрик и свои картины сделал подобием отлаженного мыслительного механизма. Начиная с «Убийства» перед нами – своеобразные фильмы-мысли, созданные неким кибернетическим механизмом (не зря в «Космической одиссее» один из главных конфликтов – противостояние человеческого и искусственного разумов).

Один мой приятель-синефил справедливо называет Кубрика «мегамозгом»: его фильмы очень редко вызывают чувственные эмоции, в основном это просчитанные мыслительные эксперименты, что подчеркивали многие исследователи его творчества, в частности Жиль Делез. Рискну утверждать, что «Убийство» по степени своей формальной шедевральности и структурной изощренности не уступает ни «Заводному апельсину», ни «Космической одиссее». Ведь вроде бы добавляя в «Убийство» наряду с остросюжетными сценами диалоги, раскрывающие характеры, Кубрик и их, что удивительно, делает напряженными. От фильма буквально нельзя оторвать взгляд, столь мастерски режиссер владеет внятным, членораздельным кинематографическим языком.

Оттого начинающие синефилы и сходят с ума от лент Кубрика, хотя здесь, казалось бы, сделано все, чтобы быть понятным зрителю, никаких формальных экзерсисов, никакого новаторства ради новаторства. При всем этом «Убийство» интересно смотреть и два, и три, и более раз, даже зная все перипетии сюжета: значит не в сюжете дело, а в той монтажной артикуляции кинематографической речи, которая только и делает фильм понятным, как большинству, так и меньшинству. В истории кино я знаю лишь одно имя, которое можно было бы поставить в один ряд с Кубриком – это Альфред Хичкок, также как и режиссер «Убийства», решавший каждый фильм, как шахматную, формальную задачу. Только Кубрик, как показало его дальнейшее творчество, – все же не чистый мастер формы, ему также свойственны весьма нетривиальные идеи (но это станет понятно, только начиная с «Космической одиссеи»).

Одним словом, хоть об «Убийстве» и трудно писать без спойлеров, но все же отмечу не только слаженность всех структурных элементов картины, но также и основную идею – борьбу хаоса и порядка в человеческой жизни, попытку мозга обуздать случайность и тщетность человеческий усилий в познании жизни. Ведь речь идет не об убийстве людей и животных, а о попытке убийства хаоса в жизни и невозможности его уничтожить. Именно 1956 год, год выхода «Убийства» на экраны, а вовсе не предыдущие, исключительно слабые ленты «Страх и желание» и «Поцелуй убийцы», – время рождения кубриковского кинематографического гения, позволившего ему не только собирать полные залы по всему миру, но и решать формальные и философские задачи. Как говорил, один опальный российский театральный и кинорежиссер: «Режиссер будущего – это Стэнли Кубрик, у него надо учиться постановочному мастерству».

Следующий за «Убийством» фильм Кубрика «Тропы славы» – яркий пример вдохновенного антимилитаристского и пацифистского концептуального послания, в котором проявился не только формальный гений режиссера, но и его предрасположенность к критике человеконенавистнических идей. Чтобы спасти фильм от цензуры, особенно лютовавшей в маккартистские годы, постановщик берется за экранизацию романа о Первой Мировой, и подвергает оглушительной критике французскую армию. Однако, в подобной расстановке акцентов можно увидеть и закамуфлированный портрет армии США, в в 50-е годы воевавшей в Корее. «Тропы славы» – о преступлении высших чинов перед низшими, о лицемерном употреблении таких понятий как «доблесть» и «слава», и их обесценивание в контексте абсурдных приказов, прикрывающих чехарду честолюбий.

В этом смысле «Тропы славы» очень напоминают роман Георгия Владимова «Генерал и его армия» о битвах за чины, награды и ордена внутри советского генералитета, не жалевшего для этой цели простых солдат. Как писал когда-то в предисловии к роману «Прощай, оружие» Хемингуэй: «Чем ближе к передовой, тем честнее люди, а чем дальше, тем они подлее». Кубрик в своем выдающемся фильме будто иллюстрирует слова великого американского писателя, показывая нам, как генералы с полковниками наказывают солдат за то, в чем сами виноваты. Абсурдность войны прямо-таки кричит с экрана, начиная с безумного приказа взять неприступную высоту и последующими этому сценами гибели солдат вплоть до суда над ними.

Единственное, что смотрится инородным в кубриковском портрете военного сумасшествия, – так это одинокая фигура героя Кирка Дугласа, идеалиста и правдоискателя, бросающего вызов военной бюрократии и никак за это не расплачивающегося. Но, несмотря на эти нелогичные моменты, «Тропы славы» все равно удались, ведь это блестяще выполненное обвинение любым войнам и всем, кто их развязывает. Ленту так же интересно смотреть и пересматривать, как «Убийство», даже зная все хитросплетения сюжета.

Для зрителя-христианина в фильме, однако, есть один неприятный момент: в жестко и виртуозно снятой сцене конфликта священника и одного и приговоренных (будто скалькированный эпизод из «Постороннего» Камю) вера предстает как слабость и отсутствие мужества: в частности, один из солдат беспрерывно молится и плачет, в то время, как другой (мужественный, по мнению Кубрика) бросает вызов церкви и Творцу. Подобные атеистические клише – нередкий гость в светском искусстве, к ним надо относиться терпимо, тем более при оглушительном и всесокрушающем гуманизме такого произведения искусства, как «Тропы славы», защищающего человеческое достоинство от милитаристской мизантропии. Стоит отметить блестящие актерские работы Менжу (этакого генерала-весельчака, любящего балы и торжественные обеды и пытающегося не замараться в солдатской крови) и Макреди (генерала-изувера, в определенный момент спасающего лишь свою шкуру, жертвуя при этом чужими жизнями).

Исполнение этих актеров, также как и тех, кто сыграли приговоренных, оставляет далеко позади эффектное, выставляемое напоказ психологическое мастерство Кирка Дугласа, играющего будто по шаблонам «Актерской студии». Работа почти всех исполнителей, кроме Дугласа, богато нюансирована и вместе с тем не выпирает, не обнажает используемые приемы, она тиха и выразительна. Дуглас же стремится заполнить собой весь кадр, как настоящая звезда (это он сделал и в «Спартаке» – первом крупном чисто коммерческом проекте Кубрика, который мы разбирать не будем из-за его художественной вторичности и полном отсутствии значимости для кубриковской фильмографии). Одним словом, как бы Кирк Дуглас не портил фильм своим звездным присутствием, «Тропы славы» слишком значительны для истории антивоенного кино, чтобы их можно было бы вычеркнуть из нее из-за вынужденных для любого голливудского режиссера коммерческих компромиссов с продюсерами.

После двух проектов, которые Кубрик не хотел, но был вынужден снять («Спартака» и «Лолиты»), чтобы в дальнейшем развязать себе руки, режиссер решился на одну из самых смелых своих провокаций – грандиозную по степени черноты юмора комедию «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился на беспокоиться и полюбил атомную бомбу». К сожалению, чтобы хоть как-то протолкнуть свой проект через цензурные тиски, Кубрик был вынужден показать совершенными дураками правительство СССР (напыщенный посол-идиот и вечно пьющий председатель). Однако, в целом картина была направлена против антикоммунистической истерии, «ястребиного» милитаризма правящих верхов и самого американского образа жизни (в одной из сцен – пинок в адрес самой кока-колы, в эпизоде же вскрытия чемоданчика со всем «необходимым пилоту ВВС США» высмеивается все от американской набожности до подчиненности корпорациям).

Тем не менее, нельзя не признать, что такой фильм как «Доктор Стрейнджлав…» никогда не мог бы появиться в СССР, ибо он высмеивает сверху донизу весь образ жизни США, что советская цензура никогда бы не позволила советскому режиссеру в отношении СССР. Кубрик со своими сценаристами создает запоминающиеся яркие типажи: от вечно курящего сигару стопроцентного и оттого сумасшедшего американского вояки генерала Джека Риппера (буквально – «Потрошителя») в блестящем исполнении Стерлинга Хейдена, к тому времени уже знакомого зрителю не только по «Убийству», но и по легендарной роли в «Джонни-Гитара» Николаса Рея, до самого доктора Стрейнджлава, вечно называющего президента США фюрером и зигующего правой рукой (это, по сути, центральный образ нацистского прошлого, мерцающего в американском милитаризме).

Весь фильм пронизывает, что заметил еще Джеймс Нэрмор в своей книге о Кубрике, фрейдистская символика: от силуэтов ракет и самолетов, в которых угадываются фаллосы (один из пилотов также листает «Плейбой») до финального родео верхом на бомбе. Кроме того, бредовые идеи приходят в голову Рипперу во время занятий сексом, таким образом, милитаризм становится для него защитой от посткоитальной депрессии. «Доктор Стрейнджлав» и сегодня выглядит невероятно смелым, и, что еще печальнее, актуальным, однако, положительные образы вроде Мендрейка и стопроцентно положительного президента США (ощутимая уступка цензуре) с годами устарели. Говоря об этом фильме, нельзя не отметить великолепные в своей гротескности работы Селлерса, играющего здесь сразу три (!) роли (подлинная находка для Кубрика после его работы с этим актером в «Лолите»), того же Хейдена и Джорджа Скотта (бенефис которого в «Паттоне» еще не наступил, но работа здесь уже богата его непередаваемыми мимическими и пластическими нюансами, пародирующими поведение типичного «ястреба»).

В ленте Кубрика, к созданию которой он подходил со всегда присущей ему тщательностью, много чисто технической информации: о том, как летят самолеты, в том числе и после попадания в них ракет, как отпускаются и выполняются приказы, как функционирует вся военная машинерия. Кубрику всегда было свойственно браться за ту или иную тему, тот или иной материал, и исчерпывать их своим фильмом, он закрывал целые жанры тотальной продуманностью и просчитанностью своих работ. Схожим образом и «Доктор Стрейнджлав» закрывает целый жанр антивоенной «черной» комедии, опустошая его без остатка и предлагая зрителю его во всеоружии своих приемов и шуток.

Скажем точнее, чисто технически, структурно, формально это одна из самых совершенных лент Кубрика (впрочем, как мы увидим позднее, все его фильмы по-своему совершенны), но и концептуально, в своей рискованной провокативности эта картина оставляет за собой многие другие образцы жанра. И как показывают события последнего года «Доктор Стрейнджлав…» – не только переосмысление событий Карибского кризиса, но в чем-то и пророчество о судьбах мира, где милитаризм не знает удержу ни в чем.

Пересматривая «Космическую одиссею 2001 года» спустя пятнадцать лет после первого просмотра, вынужден признать почти все претензии Тарковского к этой картине. Во-первых, она очень рыхлая по структуре: между собой пролог, эпилог и основная часть связаны очень условно. Во-вторых, концептуально лента сама себе противоречит, в ней, как отмечено в советском энциклопедическом кинословаре, «прославление могущества человеческого разума сочетается с идеей о непознаваемости Вселенной». Но ладно бы только это, ведь, в-третьих, картина Кубрика очень хорошо демонстрирует, что такое пустая зрелищность, в финале превращающаяся в полную абстракцию. Если бы не было в основной части конфликта человеческого и искусственного интеллектов, составляющего ее нерв, то весь фильм представлял бы собой лишь демонстрацию возможностей спецэффектов тех лет, когда создавался.

Уже в прологе Кубрик со своим сценаристом Артуром Кларком проводит нехитрую идею о том, что эволюция человеческого рода направляется из космоса внеземным разумом (то есть инопланетянами, которые, к счастью, в картине так и не появляются, иначе все выглядело бы очень пошло). Эпилог, по мысли авторов, показывает, что цель эволюции – возникновение сверхчеловека (поэтому в начале и в финале звучит фрагмент оперы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра»). Однако, сам строй и смысл основной части показывает, что человек, его тело в этом космическом антураже, в этом расчисленном мире футуристических интерьеров, приборов и датчиков, совершенно лишние. Потому и неминуем конфликт суперкомпьютера ХЭЛа с пилотами: так сама среда отторгает человека, изгоняет из себя все органическое.

Выход человека в открытый космос, ремонт оборудования под звуки человеческого дыхания и выверт ХЭЛа, который вдруг «закапризничал», – самые напряженные в картине, они сообщают ей так необходимый саспенс, отсутствующий в основном на всем ее протяжении. Как бы ни было интересно смотреть за психологическим противостоянием ХЭЛа и пилотов, столкновение их интересов – все же не главное в «Космической одиссее», хитро прячущей простую идею об инопланетной направленности эволюции под мишурой пустой зрелищности. Никто не отрицает, что чисто технически фильм Кубрика не только опередил время, но и определил развитие кинофантастики на долгие годы и десятилетия (без него не было бы не только «Звездных войн» Лукаса, но и той же «Гравитации» Куарона или «Интерстеллара» Нолана). Более того в целом спектре высокопарных, псевдоинтеллектуальных лент «Космическая одиссея» также отзывается эхом: достаточно вспомнить «Фонтан» Аронофски, «Древо жизни» Малика и «Господина Никто» Жако Ван Дормеля.

Однако, все эти технические достоинства не должны затмевать концептуальной неоднородности и структурной рыхлости картины Кубрика: да, этот режиссер, всегда хотел быть интересен массам и при этом воплощать неординарные философские идеи. Но в данном случае он продемонстрировал вполне попсовую идею о запрограммированности земной эволюции инопланетянами, хотя чутье художника и не позволило ему пройти мимо серьезной темы уязвимости искусственного интеллекта и его столкновения с человеческим разумом. Актеры в «Космической одиссее» – всего лишь статисты, детали футуристического интерьера, их тела плохо вписываются в среду датчиков и приборов, хотя само их поведение и мысли вполне роботизированы. Таким образом, мы имеем мертворожденное кино, в котором человеческой психологии нет почти ни грамма, а компьютер ХЭЛ очеловечен (не зря он повторяет: «Я боюсь»).

Нет ничего удивительного, что в затянутом почти получасовом эпилоге мы видим почти абстрактное кино в духе Стэна Брекхейджа и Холлиса Фрэмптона: однако, эти кислотные пейзажи, которые видит око главного героя, не способны загипнотизировать тех, кто ищет в кино что-то другое кроме чистой зрелищности. По большому счету «Космическая одиссея 2001 года» – чистое зрелище, визуальный гипноз, мельесовский путь разудалого визионерства, по которому пошел современный кинематограф, часто полностью игнорируя человеческую психологию, внутренний мир человека, работу его сознания – мир посложнее квантовой механики. Современное кино (и второй «Аватар» Кэмерона – этому свидетельство) хочет поразить зрителя чистой зрелищностью, пустой демонстрацией спецэффектов. И пусть у Кубрика эти эффекты еще простые, «ламповые», как выражаются сегодня, аналоговые, некомпьютерные, все же его картина – одна из тех, что задали вектор развития современному кино. И то, что зрителя сейчас завораживают такие пустые поделки, как «Аватар», отчасти вина и «Космической одиссеи».

Немного нарушим хронологию исследования и вместо «Заводного апельсина» рассмотрим следующий за ним фильм Кубрика «Барри Линдон», имеющий в кинокругах как восторженных сторонников вроде Мартина Скорсезе, так и противников вроде Стивена Спилберга, отпустившего в адрес этой картины всем известную шутку. Исследователи данной картины, в частности советский киновед Владимир Дмитриев, в заметке, посвященной Кубрику для кинословаря, отмечал некоторую общую рассудочность замысла режиссера и его исполнения, приведшему к «утверждению неминуемости победы смерти и времени над жизнью». С этим нельзя не согласиться, тем более, что фильм лишен какой-то особой, присущей лишь Кубрику композиционной динамики: «Барри Линдон» же – кино хоть и чрезвычайно живописное, но статичное, в чем-то мертвое (и этим оно рифмуется с «Космической одиссеей», потому мы и рассматриваем этот исторический фильм сразу после нее).

Взяв на главные роли Райана О`Нила и Маризу Беренсон – актеров, исполненных утонченной, но холодной красоты, постановщик сразу же, с первых кадров дал зрителю понять, что перед ним расчисленное и механическое кино, кино, созданное биокомпьютером (как называет Кубрика один мой друг) в не меньшей степени, чем «Космическая одиссея». Однако, тем не менее, это кино значимое для истории искусства вовсе не только своей технической стороной (в частности использованием для камер специальных линз, применяемых NASA, позволяющих снимать при естественном освещении, даже при одних свечах), а именно психологической глубиной. При всей скупости эмоций, статуарности, мумиподобии персонажей, во всех них клокочет жизненная сила, сдерживаемая английскими условностями и церемониями. «Барри Линдон» – исключительно английское кино, но такой критический взгляд за нацию Туманного Альбиона мог возникнуть только извне (впоследствии эстафету у Кубрика возьмет Джеймс Айвори, «самый английский из американских» режиссеров).

Данная картина в первой своей части чрезвычайно сложна по интонации: в частности в пафосных и мелодраматических сценах Кубрик использует иронию Теккерея для снижения впечатления у зрителя (в частности, в сцене ночлега Реймонда у немки). Вторая же часть почти напрочь лишена иронии, полна обреченности и меланхолии. Благодаря этому можно сказать, что перед нами – само богатство оттенков жизни: жажда нового в начале, готовность свернуть горы у истока жизни и обреченность судьбе при ее конце. Главный герой «Барри Линдона» – во многом антигерой не меньше, чем Алекс в «Заводном апельсине», ведь его заботит не любовь и даже не самореализация, а исключительно корыстные цели обустроиться в жизни, жажда более высокого социального места. Именно эти планы, а вовсе не жизнь, как считает Дмитриев, и попирает у Кубрика смерть. Для этого и нужна завершающая фильм цитата из романа Теккерея, что так жили злые о добрые, богатые и бедные, а «теперь они все равны».

Равны перед лицом смерти, разрушены все их планы обмануть судьбу, подставить ножку другому, обосноваться в жизни и занять в ней ведущее положение – все это перед лицом смерти ничто, считает Кубрик. Все эти чины, звания, титулы, все, что образует жизнь Великобритании во все века, – ничто. Вот верный итог «Барри Линдона», а вовсе не торжество смерти над жизнью. Вместе с оператором Олкоттом Кубрик добился потрясающей визуальной аутентичности изображаемых событий: герои будто живут в ожившей картине (именно поэтому фильм статичен, он ритмично приближен к изображаемой эпохе), также и музыка Баха и Генделя невероятна в своем выразительном подчеркивании режиссерских мыслей и концепций о тщетности стараний человека материально обосноваться в мире перед лицом смерти.

Особенно, конечно, удалась, так восхитившая Скорсезе, сцена соблазнения Реймондом своей будущей жены: здесь только музыка, аккуратный монтаж, съемка при свечах и клокочущие под слоем церемоний эмоции. Почти ни одного слова! И как выразительно, как точно! «Барри Линдон» – исключительно красивое кино о самой сути, самом нутре Великобритании, в которой возможно все, кроме сословного равенства. Это очень неудобное для самих англичан кино, которое они сами никогда не снимут, ведь здесь столько иронии и критики в адрес того, чем они привыкли гордиться. Но более того, «Барри Линдон» – это еще и философское кино о том, что невозможно обмануть судьбу и жить на земле вечно, предаваясь удовольствиям и идя лишь верх по карьерной лестнице. Кино о том, что человек должен ставить себе соответствующие своей природе цели, иначе жизнь, судьба его накажет, а смерть все отберет.

Вместе с тем это действительно технически невероятно смелое кино, подлинная аудиовизуальная симфония красок и звуков, медленное по темпу, даже медитативное, но награждающее всякого зрителя нетривиальностью своих концептуальных выводов, своей жизненной мудростью и критиков всех возможных социальных и психологических условностей, призывающее зрителя к свободе в духе и жизни ради высоких, благородных целей, а не ради низменного расчета и корысти.

Стэнли Кубрик снял две картины, почти тотально исчерпывающие в своем исследовании тему насилия: «Заводной апельсин» и «Цельнометаллическую оболочку», хотя во второй из них она ограничена материалом армейской жизни. Что же касается «Заводной апельсина», то он и по сей день, то есть почти полвека спустя, поражает всеохватностью освещения темы насилия в западном обществе, скрупулезным исследованием его истоков и эволюции от частного к общему и обратно. Усилиями целой группы художников-постановщиков и опытного оператора Джона Олкотта, работавшего над многими его картинами, Кубрик создал в данной ленте запоминающуюся вещественную среду, новаторские интерьеры и детали домашней обстановки, буквально сочащиеся фрейдистской символикой. Кубрик очень хорошо понял основную идею романа Берджесса – изобразить мир, помешанный на сексе и насилии, мир, в котором зло воспроизводится буквально каждой его порой.

«Заводной апельсин» отчетливо делится, как замечали многие критики, на две части: в первой Алекс – преступник, во второй – жертва, и тому, кто вызывал у зрителя отвращение в начале, он сочувствует в конце. Конечно, кому-то, особенно неокрепшим душам подростков, фанатеющим, как от романа, так и от фильма, насилие покажется здесь «праздничным», как назвала его Валерия Гай Германика, карнавальным, театральным, эстетизированным. Но это было необходимо авторам картины для того, что изобразить мир глазами Алекса – подростка, ставшего психопатом от жуткой концентрации в обществе зла. В то же время Берджесс, известный как писатель, особенно внимательно относящийся к религиозным темам, написал свой роман еще и для того, чтобы показать неискоренимость зла в человеке, неспособности общества перевоспитать его, не нарушив свободы воли. Этот месседж книги Кубрик как раз очень хорошо понял.

Нельзя сказать, как считают критики фильма и книги, что Кубрик и Берджесс предпочитают индивидуальное насилие общественному: они просто показывают, как одно порождает другое, как частное воспроизводится в общем, и наоборот. Выхода из этой тупиковой ситуации, по мысли создателей ленты, нет (для этого Кубрику и нужен финал, отличный от книжной концовки). Все актеры, особенно Макдауэл, играют в «Заводном апельсине» с какими-то намеренными кривляниями, пережимами, карикатурно, что было нужно Кубрику специально, чтобы подчеркнуть гримасничание зла, его изворотливость, хитрость и многоликость. Честно говоря, я не знаю другого романа в английской литературе, кроме, возможно, «Повелителя мух» Голдинга, который бы столь досконально исследовал проблему тотальности зла в мире и человеке, как «Заводной апельсин» Берджесса.

Однако, то, что выглядело в книге занудным, даже проповедническим, в картине Кубрика становится логически доказанным, всесторонне исследованным и гораздо более пессимистичным. Ведь задумаемся, в «Заводном апельсине» Кубрика нет положительных героев, все обнажают свою звериную суть в зависимости от ситуации: да, здесь палач оказывается впоследствии жертвой и вызывает сочувствие. Однако, как в неком кровавом карнавале все персонажи, меняя одежды и декорации, творят зло либо во имя зла, либо во имя добра. Именно в этом принципиальное отличие, частного насилия от насилия общественного: первое – просто результат ментальной анархии и беспринципности, в то время как второе имеет в себе квазиблагую цель перевоспитания человека. Получается, что Кубрик и Берджесс создали произведения не только и не столько обличающие контркультуру и атмосферу сексуальной вседозволенности, но еще и кровавую переплавку человеческого нутра, затеянную тоталитарными режимами ХХ века.

«Заводной апельсин» – картина многогранная, решающая в поле небольшой продолжительности (чуть больше двух часов) сразу несколько, как концептуальных, так и формальных задач. В этом смысле она разительно отличается, как от «Космической одиссеи», так и от «Барри Линдона», в ней нет мертвенности и пустой зрелищности, зато есть повествовательный драйв и, что и говорить, та самая эстетизация насилия, которая вызвала наибольшее количество дискуссий в кинокругах. Нужно ли для обличения насилия так тщательно его реконструировать как гигантский спектакль? Ведь в этом случае оно вызывает сочувствие и даже извращенное наслаждение, но иначе становится непонятно влечение Алекса к насилию, его мотивы и покалеченная психика. Таким образом, Кубрик своими фильмами закрывающий целые жанры, тотально, всеобъемлюще освещая ту или иную проблему так, что она кажется после его картин исчерпанной, в «Заводном апельсине» показал порочный круг зла, воспроизводящего самое себя на разных уровнях: ментальном и материальном, личном и общественном.

«Заводной апельсин» не только не устарел, но он в чем-то является еще и фильмом-пророчеством о новой эре не только насилия, но «ультранасилия», в которой мы все живем, пророчеством о мире, растерзанном сексуальной свободой и контркультурой, мире, который лихорадочно мечется между анархией и деспотией. Наш мир, в котором школьники снимают на смартфоны издевательства над своими товарищами, давно шагнул за пределы даже изображенного Кубриком. Для палачей преступления – гигантский спектакль, для жертв – насильственный киносеанс, однако, из этого порочного круга воспроизводства зла не будет выхода, пока общество не перестанет быть лицемерным перевоспитателем преступников (а в фильме общество и все его условности и церемонии показаны именно как тотальное лицемерие: вспомним хотя бы первое попадание Алекса в тюрьму и его досмотр; для Кубрика, чтобы увидеть лживость общества, достаточно было уехать в Великобританию), а признает неустранимость в мире зла и факт того, что уменьшить его можно лишь духовными методами.

Кажется, что в «Цельнометаллической оболочке» иные художественные задачи, чем в «Заводном апельсине» – все-таки иной материал для исследования. Однако, это впечатление обманчиво: здесь также, как и в экранизации романа Берджесса, задача Кубрика – показать воспроизводство насилия, порочный круг зла, из которого нет выхода. Пацифистские взгляды режиссера стали очевидны зрителю еще при просмотре «Троп славы» и «Доктора Стрейнджлава», однако, впервые в своем творчестве именно в «Цельнометаллической оболочке» Кубрик без цензуры и не щадя зрителя высказал все, что он думает об американской армии и армии вообще. Эта картина в большей степени об армии, чем о войне, она о том, как вчерашних детей превращают в сумасшедших убийц, по капле вытравляя из них все человеческое.

Правы те зрители, кто считает, что условная первая часть картины страшнее и убедительнее второй: действительно, унижение человеческого достоинства, тотальное надругательство над всем человеческим, которое применяет военный инструктор в своем воздействии на солдат, так чудовищно, что может завершиться лишь насилием. Вторая часть показывает жизнь, быт и войну уже не людей, а машин для убийств. Джеймс Нэрмор в своем исследовании творчества Кубрика посвящает наиболее убедительную главу именно «Цельнометаллической оболочке»: именно в ней его психоаналитический метод срабатывает на ура. Согласно Нэрмору, в данной картине мы видим извращенное понимание мужественности как грубости, неотесанности, вульгарных шуток и вечной зацикленности на фаллосе.

По этой причине нет ничего удивительного, что кульминация второй части – схватка американских морпехов с одинокой вьетнамской снайпершей, которая почти символически кастрирует их. Ненависть ко всему святому, сексизм и расизм, мизантропия ко всему роду человеческому, жажда лишь убивать и чем больше, тем лучше, все это безумие – результат бесчеловечной военной подготовки, которую мы видим в начале. Так картина Кубрика становится еще одним беспощадным к зрителю логическим и математическим доказательством авторских тезисов и концепций. Мало кто в режиссуре так неумолим и доказателен, как Кубрик, даже Коппола в своем великом «Апокалипсисе сегодня» не так чудовищно логичен, как режиссер «Цельнометаллической оболочки». Кубрик намеренно делает свой фильм «грязным»: здесь гадко все, от слов и дел до поведения каждого из персонажей. Даже наиболее человечный из всех рядовой «Шутник», и тот в финале решается на чудовищный поступок.

Фильм не состоялся бы без запредельных на грани сумасшествия работ исполнителей, в особенности, конечно, Винсента Д`Онофрио в роли рядового «Кучи» и Р. Ли Эрми в запоминающемся на всю синефильскую жизнь образе военного инструктора. Что же касается Мэтью Модайна в заглавной роли «Шутника», то он за несколько лет до фильма Кубрика снялся у Олтмена в «Нераскрывшихся парашютах», тоже военной драме, тоже играл главную роль и столь же заурядно. Режиссер «Цельнометаллической оболочки» не случайно выбрал для места действия своей картины Вьетнам, поскольку хотел показать наиболее наглядно всякую войну, какими бы благими целями она не оправдывалась. Концентрируясь на грязи и мерзости войны, Кубрик добивается эффекта тотальной дегероизации и демистификации вьетнамской военной кампании, на мой взгляд, даже более убедительной, чем в лентах Копполы и Стоуна.

«Цельнометаллическая оболочка» – о превращении человека в снаряд войны, покрытый как броней слоем мизатропии, грубости, хамства (вспомним сцены с проститутками) и не в последнюю очередь фаллоцентризма. Армия показана режиссером как область безграничного господства мужского пола и оттого, сумасшедшая в своей сути, она не признает ничего человеческого. Для того чтобы создать эффективные на войне кадры (а как мы видим, прошедшие «инструктаж» и подготовку у сумасшедшего инструктора солдаты невероятно результативны на поле боя), армия вытравляет из человека все лучшее, уничтожает даже следы гуманистического воспитания в семье и школе. Целенаправленно и систематически унижая человеческое достоинство, армия, по мысли Кубрика, добивается результата на войне только тогда, когда расчеловечивает человека. Война же лишь завершает дело разрушения личности. В итоге, как и в «Заводном апельсине», насилие порождает насилие и ведет к безумию, грязи, бойне и мерзости каждодневного пребывания на войне. Тему уже личностного, а не группового безумия Кубрик раскроет также в ставшей культовой экранизации романа Стивена Кинга «Сияние», анализом которого мы и закончим наш обзор творчества этого кинематографического гения.

Мы не случайно выбрали для заключительного анализа «Сияние», ибо именно здесь, по слову Жиля Делеза, невозможно отличить реальность от болезненной иллюзии, созданной воспаленным мозгом. Начав эту статью, мы утверждали, что весь кинематограф Стэнли Кубрика – будто порождение мозговой активности, это интеллектуальное, церебральное кино. В «Сиянии» мы видим, как сталкиваются два сознания, обращенные к разным областям бытия – детское и взрослое, первое обращено к небу, предугадывает будущее, объединяет людей, второе питается из инфернальных бездн, людей разъединяет и уничтожает. Можно смело сказать, что все три главных героя сходят с ума: не только Джек Торрентс, но и Дэнни, и даже Венди (бездны бытия разверзаются перед последней лишь в финале, и она видит всю подноготную отеля).

Стивену Кингу, как известно, экранизация «Сияния» не понравилась, возможно, потому, что Кубрик не все разъяснил зрителю, оставив многое недоговоренным: так, например, происхождение безумия Джека так и остается неразгаданным, ибо в фильме нигде нет термина «дух отеля», которым пестрит роман. Герой Николсона заключает сделку с темными силами, и именно поэтому сходит с ума, в то время как безумие Дэнни сродни юродству и никому не вредит. Кубрик мастерски показывает галлюцинации Джека, нигде их предварительно не маркируя: так материализуются его «голоса», с которыми он заключает сделку, как мы помним, за «стакан пива». Выбор на главную женскую роль Шелли Дювалл поначалу кажется неверным: актриса некрасива, у нее «лошадиные» зубы, мимика ее весьма ограничена.

Однако, в последние сорок минут ее поединка с Николсоном все эти недочеты скрашиваются почти истерической игрой, на которую, возможно, была бы не способна никакая другая актриса. Схожим образом и музыка Бартока, Лигети, Пендерецкого, атональная и дисгармоничная в сценах саспенса, гораздо уместнее той электронной халтуры, которую Кубрик отклонил, оставив лишь заглавную тему. На мой скромный взгляд, европейская прокатная версия, которая короче американской где-то на полчаса, более динамична и загадочна: в ней меньше разъяснено про героев и их психологическое состояние, зато больше драйва и саспенса. Зато американская прокатная версия меньше походит на хоррор, больше напоминая авторский фильм, где психология важнее динамики.

Чисто технически и сейчас восхищают атмосферные сцены проезда Дэнни на игрушечной машинке по залам отеля, потоки крови, заливающие вестибюль, финальная погоня по снежному лабиринту и, конечно, необычное появление мячика в сцене игры Дэнни с машинками. Что же касается самой прославленного эпизода прорубания Джеком двери в ванной, как бы напряжена она не была, но спустя десятилетия уже не так пугает. «Сияние» удивительно тем, как оно изображает человеческое безумие: почти в духе «Ребенка Розмари» до самого финала непонятно, то ли отель виноват в безумии Джека, то ли он просто неадекватен. Однако, когда Венди видит то же, что и он, становится понятно, что герои имеют дело с инфернальными силами.

В данной картине также чрезвычайно важна роль чернокожего повара, впервые объясняющего Дэнни природу их дара – этот дар призван объединять и спасать людей. По сути дела Кубрик вслед за Кингом доказывает зрителю всем дальнейшим строем повествования, что, несмотря на кажущуюся ненормальность Дэнни, он соединен своим даром с небом. Еще Делез отметил, что в «Сиянии» отсутствует психическая норма, а царствуют лишь отклонения от нее, потому фильм и спустя годы так бьет по мозгам. Хотя он во многом бы не состоялся, если бы герой Николсона и фактически сам актер не были бы столь неуправляемы: всмотримся в героя, ведь совершенно непонятно, с какого момента он сходит с ума.

«Сияние», как и другие ленты Кубрика, есть порождение гениального и оттого ненормального режиссерского мозга, потому его, как и все остальное им созданное, можно уподобить шахматной игре на пустой доске, которая разворачивается лишь в головах участников (схожим образом готовился к чемпионату еще один безумец – Лужин в романе Набокова). Сейчас, когда модно снимать фильмы о серийных убийцах, поклонникам этого странного жанра стоит пересмотреть картины Кубрика, не только «Сияние», но вообще все, чтобы убедиться: психическая норма чрезвычайно мобильна и часто чужда переусложненному, сверхталантливому сознанию.