Кинематографические лабиринты Алена Рене

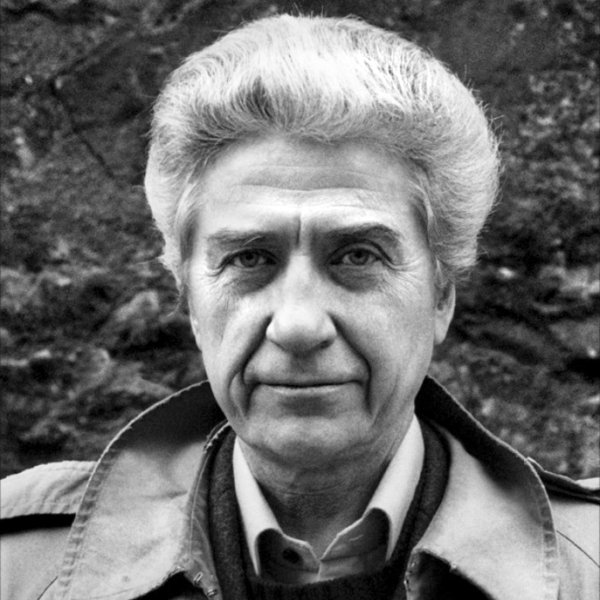

Десятилетие назад не стало Алена Рене, патриарха кинематографического модернизма, автора одних из самых трудных для зрительского восприятия фильмов в истории десятой музы. Резкий отказ Рене в середине 1980-х от сложных повествовательных и визуальных приемов в пользу более демократичного кино, случившийся в эпоху расцвета его модернизма, поворот в сторону смешения жанров также заслуживает отдельного рассмотрения. Однако, начать анализ творчества Рене стоит с самой прославленной его картины, заслужившей как восхищение философов и интеллектуалов всего мира, так и негодование большинства синефилов, предпочитавших сложные идеи в развлекательной оболочке откровенному «умничанию», в котором обвиняли Рене и его сценариста Алена Роб-Грийе. Конечно, речь идет о ленте «В прошлом году в Мариенбаде».

Стоит отметить, что для упрощения восприятия этой сложной картины требуются годы насмотренности и кинематографической эрудиции: так пятнадцать лет назад просмотр «Мариенбада» стал для меня подлинной пыткой, я терялся, путался, не понимал простого, того, что это текст о тексте, история того, как персонаж пытается стать автором мира, в котором живет, навязать свою логику текстуальным законам, самой судьбе. В этом отношении «В прошлом году в Мариенбаде» при всем своем новаторстве и внешнем авангардизме – все же постмодернистский текст, в котором, как справедливо заметил Роб-Грийе, персонажи живет ровно полтора часа, то есть столько, сколько идет фильм. Не имея имен и застывая в лабиринте барочной гостиницы, где эхом звучат их голоса, персонажи «Мариенбада» лишены своей воли и подчинены, как марионетки, логике текста, в котором они обитают.

И то, что один из них, герой Альбертацци заявляет свои права на прошлое героини Сейриг, делает столкновение мужчины и женщины в этом фильме, как считал Жиль Делез, встречей прошлого и настоящего. По мысли Делеза, героиня Сейриг существует только в настоящем, живет как бы на острие, герой же Альбертацци – целиком в прошлом, и он пытается ее обаять, зачаровать воспоминаниями, опутать ее полотнищами прошлого. Не секрет, что женщины любят ушами и завоевываются прежде всего словами, оттого так напряжен межполовой конфликт «Мариенбада»: казалось бы, стоит героине Сейриг поверить в предполагаемое прошлое, и все – она покорена.

Однако, прошлое в фильме Рене неотличимо от фантазии, оно само – фантазм, потому герои и путешествуют по разным интерьерам и декорациям, которые сменяют друг друга столь незаметно, что зритель постоянно оказывается в визуальной ловушке: вот диалог начинается в одной месте, а заканчивается в другом, вот видеоряд совпадает с акустическим рядом, но тут же ему противоречит. Однако, это не игра с целью запутать и дезориентировать зрителя. Рене и Роб-Грийе ставят вопрос о границах свободы персонажей внутри текстуальной реальности (не зря персонаж Альбертацци постоянно проигрывает в «игру в спички» герою Питоева – этому символу судьбы, текстуального детерминизма). Подобным же образом в фильме возникает перелицованный миф об Орфее и Эвридике и их исходе из Аида, задача Орфея здесь не просто вывести возлюбленную из царства теней (а режиссер и сценарист делают все, чтобы у зрителя возникли такие ассоциации), но и объяснить ей, кто она, и что ей нужно делать.

«В прошлом году в Мариенбаде» несмотря на видимую сложность – действительно простой текст, но становится он таким лишь в случае, если мы принимаем логику его условности, если для нас персонажи – это именно персонажи, а фильм – именно фильм, а не отражение реальности. Неспособность дерзкого персонажа выиграть в поединке со своей текстуальной судьбой, предрешенной ему потусторонним Автором, его бессилие выбраться за пределы текста (подобная лабиринту гостиница – метафора сложноустроенной вселенной текста), его обреченность спасти и обрести свою любовь – все это заставляет вспомнить книжные миры Владимира Набокова, который совершенно неслучайно ценил литературные произведения Алена Роб-Грийе, ведь у него с ним так много общего. Воплощенный же Рене на экране с такой кинематографической изощренностью, виртуозностью и новаторством блистательный сценарий Роб-Грийе еще раз подтверждает данное сродство.

В свое время Франсуа Трюффо подразделил новое французское кино (то есть выходившее с конца 1950-х) на три вида: политическое (это Годар прежде всего), кино Франсуазы Саган (то есть кино, рассказывавшее истории любви без запретов, это сам Трюффо, Луи Маль и другие), а также так называемые фильмы издательства «Минюи», к которым он относил картины Алена Рене. Дело в том, что это издательство публиковало книги по современной французской философии (Делеза, в том числе) и литературу «нового романа» (Роб-Грийе, Дюрас). Именно этим синтезом философичности и новаторства в области наррации ленты Рене и отличались в то время (по крайней мере до середины 1980-х). В этом смысле «Хиросима, моя любовь», как и «В прошлом году в Мариенбаде», – образцовое кино в плане эксперимента с техниками повествования.

В то же время в отличие от «Мариенбада» это вполне зрительское кино о невозможности любви в эпоху больших исторических трагедий. Переплетение личной и коллективной памяти, прошлое, отзывающееся в настоящем, использование только того закадрового комментария, который исходит от героя, а не от рассказчика (этим достигается децентрация нарратива, как замечает Делез) по мере эволюции творчества Рене все усложнялись, превращая этого режиссера в знаковую фигуру европейского киномодернизма. Сценарий Маргерит Дюрас, заложивший в «Хиросиме» основу ее собственного кинематографа в дальнейшем (прежде всего за счет использованных приемов, из которых контрастное сочетание закадрового комментария и видеоряда – основной), поэтичен, лиричен и трагичен одновременно.

Дюрас делает женщину основной фигурой повествования, а тему любви, вернее прошлой трагической любви, отзывающейся в настоящем и конечном итоге подменяющей его, центральной. Для Рене, до своего дебюта в полнометражном художественном кино плодотворно работавшего в документальном и короткометражном, и уже тогда при постановке, допустим, «Ночи и тумана» обращавшегося к теме памяти, важно было в «Хиросиме» не просто рассказать историю любви, но наполнить личное коллективным, показать их взаимозависимость. То, что большая часть метража «Хиросимы» – это воспоминания, принципиально важно, его герои просто не могут жить, прошлое довлеет над ними, заменяет собой настоящее, вытесняет его на периферию внимания.

Так истории атомной бомбардировки Хиросимы и нацистской оккупации Франции, дополняя друг друга, подменяют собой личную память героев, становясь содержанием их жизни. Неслучайно герои Рива и Окада безымянны, лишь в финале они дают друг другу имена городов, с которыми связывает их жизнь, этим они полностью растворяют личное в коллективном. Можно сказать, что фильм Рене – развернутый комментарий к словам Теодора Адорно о невозможности поэзии после Освенцима, вернее о невозможности личных переживаний вне исторического контекста. При этом «Хиросима, моя любовь» предельно поэтична: само использование слов, их порядок, расположение в контексте фильма вкупе с видеорядом, рискованно сочетающим в начале картины документальные кадры последствий бомбардировок с объятиями любовников, все это достаточно смело.

Сам киноязык, изобретаемый Аленом Рене в 1960-1970-е, – образец крайнего интеллектуализма, это «головное кино», или как называл его Жиль Делез, «церебральное» (в этом смысле он всегда ставил Рене рядом с Кубриком), однако, это рассказ о чувствах, личностных и коллективных переживаниях людей не посредством холодных абстракций, но предельно эмоционально, даже порой истерически (если вспомнить «Люблю тебя, люблю»), часто это еще и измененные состояния сознания (как в «Провидении»). В любом случае модернистское кино Рене 1960-1970-х, начало которому было положено именно в «Хиросиме», – это вдумчивое, ступенчатое исследование внутреннего мира человека, не только сознания, но и бессознательного, анализ взаимосвязи и взаимозависимости прошлого, настоящего и будущего, личной и коллективной памяти, вымысла и реальности. Другое дело, что, уже начиная с «Мариенбада», предельно усложнив форму своих картин, Ален Рене стал кинематографистом для специалистов. Быть может, именно поэтому с середины 1980-х, он так резко развернулся к массовому зрителю: видимо, захотелось признания, в том числе и широкой публики.

Казалось бы, уже «Мариенбад» исчерпал возможности элитарного киноискусства, представив собой энциклопедию бесящих массового зрителя приемов, однако, эта картина, что удивительно, не вызвала у подавляющего большинства подготовленных синефилов того колоссального внутреннего отторжения, того сопротивления манерности пустого формального экспериментирования, как третий полнометражный и первый цветной фильм Рене «Мюриэль, или Время возвращения». Где-то первые полчаса эта лента выглядит рядовой мелодрамой из жизни среднего класса с изящным монтажным началом (почти годаровской «шинковкой» коротких планов), здесь даже говорят в основном о еде и ничего не значащих мелочах (быть может, Шанталь Акерман, когда задумывала «Жанну Дильман» со все той же Сейриг в главной роли, ориентировалась именно на образ, созданной этой актрисой в данном фильме Рене).

Чем дальше разворачивается сюжет «Мюриэль», тем больше в нем выпячиваемой режиссером пустоты, так, что он выглядит слепком хаоса из жизни буржуа, трамвированных войной в Алжире. Иные логические объяснения происходящему на экране весьма трудно найти. Да, Рене, конечно, писал о том, что в своих ранних фильмах пытался найти визуальные аналоги работы человеческой мысли, но в отличие от годаровских экспериментов в том же направлении, это так и осталось пустой декларацией. Не будем забывать, что в том же «Маленьком солдате», снятом, как известно, на ту же тему алжирской войны, Годару удалось показать смятение умов под напором исторических катаклизмов. На этом фоне Рене в «Мюриэль» лишь беспомощно барахтается в болоте из флешбеков и флешфорвардсов.

Третий фильм Рене выглядит пестрой солянкой из нарезок прошлого, настоящего и будущего его героев, перемежаемой, что странно вполне традиционными, реалистическими и статичными сценами диалогов. Возникает впечатление, что постановщику лишь за монтажным столом пришла в голову идея мелко накрошить некоторые эпизоды для придания картине модернистского флера. Безусловно, использование приема «потока сознания» в кино – откровенный намек на присутствие модернизма в поэтике того или иного фильма, здесь кино породнилось с литературой (не зря Пазолини сравнивал феллиниевские кадры со страницами Пруста). Однако, постановщик кино всегда должен отдавать себе отсчет, для чего используется этот модернистский прием. Когда же он бесцелен и является выражением чистого формализма, то это всего лишь поза высоколобой элитарности и ничего более.

По этой причине нет ничего удивительного в том, что многие российские синефилы, писавшие о «Мюриэль», отметили серьезное сползание сюжета в абсурд: чем больше здесь «потока сознания», чем мельче нашинкованы эпизоды, тем меньше логики в картине. В этом смысле тот же «Мариенбад» был безупречно логически выстроен, быть может, благодаря сценарию профессионального прозаика Алена Роб-Грийе, здесь же над сценарной основой трудился некто Жан Кейрол, чье имя ничего не говорит даже эрудированному синефилу. В любом случае, в том числе и благодаря посредственному сценарию и даже вопреки мощной трагической детали, связанной как раз с героиней по имени Мюриэль, третий фильм Рене – оглушительный провал не в коммерческом плане, конечно (на сборы тут никто изначально и не рассчитывал), но в художественном, как, впрочем, и в концептуальном. К сожалению, уже тогда имя Рене вовсе не было безусловным знаком качества. Быть может, подспудно осознавая это, режиссер уже в следующей своей картине возвращается к черно-белой гамме, хотя все так же навязчиво мурыжит тему войны, правда, уже не французской, а иноземной.

Рассказывая об опасных буднях испанского революционера-подпольщика, дрейфующего между родиной и Францией, Рене то и дело впадает в бессмысленное усложнение повествования за счет коротких монтажных переходов то в прошлое, то в будущее. Вместе с тем «Война окончена» отчетливо распадается на две части: первую, тяжеловесную и медленную, где двадцать минут смотрятся как полтора часа, и вторую, наполненную почти хичкоковским напряжением, где даже временные скачки в развертываемом сюжете не вредят увлекательности. Тем не менее, на данный момент, то есть почти шесть десятилетий спустя, «Война окончена» представляет собой прежде всего ярко и убедительно показанный конфликт бывалого и разочаровавшегося в своем деле главного героя в усталом исполнении Монтана с фанатичным нетерпением и идеологической слепотой его коллег по подполью.

Для 1966 года, когда картина Рене вышла, это выглядело смелым шагом в споре со стремительно радикализирующимся европейским обществом (что и говорить, ведь тогда буквально полыхали фильмы Годара, как известно, не знавшего чувства меры ни в чем). В ленте Рене герой Монтана полемизирует дважды – с соотечественниками-партийцами, застрявшими в своем мыслительном развитии между волюнтаризмом и оппортунизмом, и с французскими террористами. Оба раза главного героя критикуют за недостаточную радикальность, вместе с тем он – единственный, кто из его окружения понимает, что война действительно окончена, революционная борьба бессмысленна и бесплодна, а большинство населения европейских стран того времени безнадежно инертно.

Как известно, буквально два года спустя, то есть в разгар студенческих волнений во Франции, Рене представил на Каннском фестивале новую картину, предельно аполитичную и вообще символически олицетворяющую собой эскапизм в вихре темпоральности. Однако, срыв фестиваля все тем же неугомонным Годаром и его компанией оставил эту картину Рене без наград. Что же касается фильма «Война окончена», то сегодня он интересен, в том числе и своими нестандартно сделанными постельными сценами (чем-то отдаленно напоминающими поэтичные монтажные переходы в «Замужней женщине» Годара). Тактильный эротизм этих эпизодов был нужен Рене, видимо, для того, чтобы подчеркнуть переплетение любви и революции в жизни героя (почти в манере «новых левых»).

Также несмотря на очевидную ненужность некоторых монтажных скачков и тяжеловесности нарратива в первой половине ленты, в целом формально «Война окончена» не диссонирует со своим содержательным наполнением, как, допустим, та же «Мюриэль». Фильм состоялся, однако, интересен, по-моему, он может быть не в плане эксперимента и новаторства применительно к повествовательной технике, а касательно идеологической полемики в левыми в середине 1960-х и основной пораженческой концепцией всей картины. С позиции какого-нибудь советского критика это, безусловно, ревизионизм и неверие в революционные перемены. Однако, и сменив идеологические акценты и поменяв исторический контекст, мы приходим к тому же выводу, что и Рене: революции никогда не заканчиваются успешно. Всегда появляется свой Наполеон или Сталин, который присваивает себе сомнительные достижения революции, попутно устраивая тотальный террор или захватнические войны.

«Война окончена» – кино еще и о том, что революционеры не умеют мыслить, для этого они слишком нетерпимо, нетерпеливо и радикально настроены. Мыслить они начинают лишь тогда, когда появляется скепсис касательно их дела, мысль невозможна без самокритики (и как бы ни призывали к ней так любимые радикалами Ленин и Мао, сами они были ее лишены), а сомнение – это начало конца любого идеологического фанатизма. Герой Монтана прошел этот путь и прозрел, потому нет ничего удивительного в том, что и когда-то симпатизировавший СССР актер-шансонье все-таки снялся в антикоммунистическом фильме Коста-Гавраса «Признание». Это стало его личным отрезвлением от идеологического дурмана, как у Кестлера в «Слепящей тьме», как у Оруэлла в «1984», как и у героя с тремя именами в картине Алена Рене «Война окончена».

Жиль Делез назвал фильм Рене «Люблю тебя, люблю» в числе трех, наряду с «Звенигорой» Довженко и «Головокружением» Хичкока, наиболее полно выразивших «существование человека в потоке жизни и времени» (если правильно помню формулировку). Что удивительно, но, несмотря на крайний формализм последних двух третей повествования (первая из них выполняет функции служебной вспомогательной экспозиции), данная лента достаточно легко смотрится, быть может, именно благодаря фантастическому допущению в сюжете, которое нужно Рене для того, чтобы вновь погрузить зрителя в пространство человеческой памяти. Делез считал Рене одним из наиболее последовательных выразителей «образа-времени» в кинематографе, то есть создателем кино такого рода, где время демонстрирует себя не опосредованно (как в «образе-движении»), а напрямую.

Герои фильмов «образа-времени» чаще всего пассивны и ведут себя как зрители собственной судьбы, не в силах ничего изменить. Это можно сказать и о героях «Смерти в Венеции» или «8 ½», но касательно персонажа Клода Риша в «Люблю тебя, люблю» особенно. Чем дальше, тем больше тот теряет себя, становясь свидетелем разворачивающегося перед ним прошлого, в котором он стремится разобраться подобно героям «Мариенбада» или «Хиросимы». Сценарист данной ленты Жак Штернберг делает все от себя возможное, чтобы прошлое героя Риша заключало в себе некую загадку сделанных им действий. Почему персонаж совершает те или иные поступки и решается в итоге на радикальный шаг в своей судьбе? Чтобы разобраться в этом, герою и зрителю предстоит погрузиться в прошлое.

Конечно, «Люблю тебя, люблю» – не детектив, вернее детектив в той же мере, что и фантастика, то есть в минимальной. Изощренный монтажный формализм картины в сравнении с хаосом кадров в «Мюрюэль» – шаг вперед (по крайней мере в данной ленте Рене создает более целостную схему сюжета со множеством монтажных лейтмотивов и рефренов, почти как в музыке). Кстати, работая в данном случае с Пендерецким, как когда-то с Хенце над «Мюриэль», Рене делает сам визуальный строй своих картин аналогом атональной музыки, синхронизируя акустический и изобразительный элементы. Разбирая фильмы Рене, Делез использует терминологию математики (в частности пространства Римана) и нейрофизиологии мозга, тягаться с ним в этой связи, по меньшей мере, нелепо, отмечу лишь, что фрагменты текста «Кино», посвященные анализу лент Рене, одни из самых вдохновенных в книге, заметно, что он – один из любимых режиссеров Делеза.

Спускаясь же с небес на землю и от абстракций к конкретике, нельзя не увидеть всей специфичности любви Клода к Катрин в «Люблю тебя, люблю»: эта «любовь» не мешает ему напропалую изменять ей (хитросплетенья измен здесь почти как у Эрика Ромера). В таком случае прорастание прошлого из одной лишь минуты счастья весьма показательно: режиссер демонстрирует, как само время убивает любовь, ибо движение времени – это увеличение присутствия смерти в повседневности. Жизнь во времени – это постепенное умирание, угасание токов жизни в человеке. «Люблю тебя, люблю» – кино о растворении любви, а значит и жизни, в пространстве прошлого, то есть завоеванном смертью. Это действительно один из самых безысходных фильмов Рене, ибо, исходя из него, получается, что у любви нет шансов, если она разворачивается во времени, если она заражена тлением, если это земная любовь.

Мне представляется, что демонстративный отказ Алена Рене в середине 1980-х от собственных модернистских кинематографических достижений был вызван не только исчерпанностью эстетического характера (ведь наступала эра постмодерна и смешения жанров), но и не в последнюю очередь усталостью от депрессивности своего творчества 1960-1970-х, достигшей пика в «Провидении». По этой причине постепенно прививая собственному кино элементы комедии уже в картинах «Мой американский дядюшка» и «Жизнь – это роман», Рене избавлялся тем самым от тяжкого груза философем, воспринятых слишком всерьез, в том числе и в «Люблю, тебя, люблю», что, конечно, не делает этот фильм хуже, чем последующие работы этого постановщика.

После фестивального провала «Люблю тебя, люблю» Рене выпускает новый фильм лишь спустя шесть лет, им становится довольно традиционная по киноязыку и оттого непереносимо скучная ретро-драма «Ставиский». Выпустив ленту в эру невероятной моды на ретро почти одновременно с «Великим Гэтсби» Клейтона и «Аферой» Джорджа Роя Хилла, Рене проиграл своим коллегам по всем фронтам. Красочная праздничность картинки (особенно, что касается нарядов, макияжа и драгоценностей героини Анни Дюпере, образом которой занимался сам Ив Сен-Лоран): дорогие интерьеры, костюмы, машины вкупе с ностальгическими джазовыми мотивами Стивена Сондхайма образуют красивый, но пустой симулякр, который не может оживить даже острый политический сценарий Хорхе Семпруна, уже работавшего с Рене ранее над фильмом «Война окончена».

«Ставиский» – картина заурядная от первого до последнего кадра, положение не спасает даже Бельмондо, работающий в пределах своей насмешливо-маскулинной манеры. Глядя на Бельмондо, трудно признать Ставиского антигероем, слишком он обаятельным выходит у него. Здесь мы видим во всей красе шаблонное амплуа хитрого пройдохи, в котором всегда работал Бельмондо за исключением, может быть, лишь лент Годара (сравним со «Стависким», к примеру, ленту Луи Маля «Вор»): эта улыбка, насмешливый взгляд, находчивость и предприимчивость в любых авантюрах, за что зрители и любили картины с участием Бельмондо, несмотря на то, что большинство из них похожи до неразличимости. Не стал исключением и «Ставиский», где, несмотря на попытки режиссера и сценариста пожурить правящую элиту Франции 1930-х, вскрыть коррумпированность общества в целом, мы видим лишь монофильм со множеством необязательных персонажей, которых можно убрать из сюжета совершенно безболезненно для него.

В отличие от ленты «Война окончена», где показана подпольная борьба с множеством узнаваемых по другим картинам деталей, в «Стависком» сделано все, чтобы изобразить «дольче вита» мошенников, забравшихся в эшелоны власти: тут и роскошь ретро как жанра и некая увлеченная погруженность в жизнь богачей. Однако, в отличие, например, от книг Фицджеральда, из которых мы узнаем, что богачи – тоже люди со своими проблемами, смотря «Ставиского», трудно отделать от мысли, что его герои – какие-то одноклеточные, которым не нужно ничего кроме денег, роскоши, славы и власти. Отсутствие у всех героев фильма Рене, включая главного, элементарных человеческих устремлений (например, жажды познания мира) делает их совершенно неинтересными, плоскими и пошлыми. Может быть, это и было сверхзадачей фильма, скажете вы.

В таком случае намерение снимать дорогостоящее ретро лишь для того чтобы показать противных как насекомые людишек, породило, на мой взгляд, некую диспропорцию, несоответствие громадных усилий скромной, локальной задаче. Стоит ли упоминать, что в «Стависком» почти нет фирменных монтажных приемов Рене, то есть произвольного тасования прошлого, настоящего и будущего. Вернее два-три раза эти приемы применяются, но на них не строится драматургия, как в «Хиросиме», «Мариенбаде» или «Мюриэль», здесь это только вспомогательный формальный инструментарий, не более того. Барочным двойником Ставиского в ленте становится Троцкий, но если второй связан с левыми, то первый чуть ли не с фашистами. То, что крах Ставиского повлек за собой роспуск французского правительства, в фильме Рене упоминается, однако, для политического триллера в духе Коста-Гавраса у картины слишком вязкий ритм. Смотреть на все эти политические дрязги банально скучно.

И то, что это лишь третья цветная лента Рене, вся визуальность которой ушла на демонстрацию ретро-шика и создание сомнительно-привлекательного эффекта сладкой жизни, примитивной и поверхностной в бытийном плане, делает ее ощутимым провалом художественного характера. С другой стороны, последующее за «Стависким» «Провидение» к радости синефилов напомнило о том, что Рене еще мог на тот момент снимать глубокое модернистское кино.

Лицезрение смерти персонажей, их последующее возрождение с каждым новым просмотром, неумолимость кинематографического монтажа как некоего рока, запущенного Другим, как демиургом кинореальности, все это стало материалом для исследования в фильме «Провидение», где показан творческий процесс внутри сознания писателя, надорванного длительной болезнью. Он пишет роман, меняя характеры своих персонажей, как мы впоследствии понимаем, прототипами являются его родственники. Перед нами разворачивается одиссея длиною в ночь по самым темным закоулкам бессознательного.

Поток сознания, постепенное смешение, хаотизация создаваемого писателем мира превращается в историю распада внутренней вселенной, угасание жизненных процессов в человеке. Принципиально важно, что Клайв творит свой мир в состоянии затяжной агонии. Когда за двадцать минут до финала, к Клайву приезжают дети, изобразительное решение фильма меняется, и мы понимаем, что фантазии героя – результат его внутренних проблем, а не порочности его детей, которые представлены в создаваемом романе нелицеприятно. Таким образом, фильм делится на две смысловые части: ночь на вилле Клайва и утро следующего дня, когда к нему приезжают дети. Реальная жизнь противопоставляется смерти и распаду. «Провидение» построено проще, чем иные картины Рене, но сама конструкция одинакова: режиссер показывает нам движение фантазии, постепенного возникновения некоего условного мира, рожденного творческим воображением.

Мир, создаваемый Клайвом, парадоксален: в нем не только одни персонажи могут говорить за других, сами их разговоры зачастую алогичны, как и их появление в тех или иных интерьерах (которые тоже меняются ни с того ни сего), восприятие этого мира осложняется тем, что Клайв фантазирует в состоянии алкогольного опьянения. Это страшная ночь в жизни персонажа-демиурга, ночь, полная боли, алкоголя и самоанализа, переплетенного с фантазированием. Клайв ведет борьбу со смертью, с неминуемым распадом своего организма, а значит и психики, сражается тем оружием, какое имеет. Мысль и алкоголь, смерть, разложение охватывает не только его самого, но и его мир, сконструированный с таким трудом. Мир, создаваемый усилием воли Клайва, распадается подобно его создателю.

В картине Рене Другой приобретает черты демиурга, мирового архитектора. Этот Другой болен, болезнь и распад, мучающий его, деформируют и создаваемый им мир. Искаженное представление о мире и людях исключает возможность понимания между ними. Творцы, отравленные болезнями этого мира, инородны по отношению к другим людям. Дети и родственники, живущие обыденной жизнью, не способны понять и принять Клайва, в то время как его брюзжание и недовольство, цинизм и презрение к людям рождены серьезными, трагическими потрясениями. Он болен всеми болезнями своего времени, его антибуржуазные взгляды, мальчишеский нонконформизм, несмотря на преклонный возраст, затрудняют общение с людьми, рождают искаженное субъективными, экзистенциальными травмами, мировидение, не близкое никому из его друзей и родных.

Однако фильм Рене не пессимистичен, он показывает разрыв между нашим восприятием мира и объективным положением дел, когда неожиданно для нас мы получаем помощь извне. Значит все не так мрачно, как представлялось в разгар испытания, и человек по окончании тяжелого периода в жизни взглянет на мир, людей и себя обновленным оком. Провидение в заглавии означает возможность ясно видеть то, что произойдет в будущем – способность любого художника, создающего то или иное произведение: Клайв – провидение для своего мира, Рене – для своего фильма. Картина Рене – возрастной фильм, ибо он во многом о старости, о том, что она жаждет понимания и сочувствия со всей своей уязвимостью и противоречиями.

Творчество в картине Рене предстает как самозащита от распада, способ забвения боли, в то же время в фильме показана диффузия распада и творчества, созидания и разрушения, своеобразная эрозия воображения, преломление физической и душевной боли в болезненные и мрачные образы. Весь мир, создаваемый Клайвом, – как бы эманация его самого. Персонажи – марионетки, движимые его фантазией, все они – он сам, носители его идей, мыслей, слов, личностных качеств, поэтому в период наибольшей боли и наисильнейшего опьянения, когда мир, создаваемый им, разлаживается, они так легко взаимозаменяемы и говорят друг за друга. Но наступает реальное утро, боль на время уходит, и мы видим в Клайве уже не циника и мизантропа, а просто страдающего человека, пытавшегося при помощи творчества заглушить зов экзистенциальной бездны.

Не все зрители воспринимают «Моего американского дядюшку» как полноценную драму, для большинства – это забавная комедия, в которой люди низведены до уровня подопытных животных. Монтируя истории трех персонажей, в итоге пересекающиеся, с пространными комментариями биолога-бихевиориста Анри Лабори, разъясняющего поступки героев как производные инстинктов, Рене вступает на зыбкую почву синтеза художественного и научно-популярного кино. При этом добавив иронии, режиссер добился того, что «Мой американский дядюшка» достаточно легко смотрится, особенно в моменты предельного драматического накала. Это именно драма, почти трагедия и лишь в последнюю очередь комедия. По сути дела перед нами – почти феминистская история о сильной женщине и слабых мужчинах.

Так герой Депардье лишь первую половину фильма выглядит уверенным в себе простым мужиком из крестьянской семьи, католиком и традиционалистом, однако, он также пассивен и слаб, как и персонаж Роже Пьера, предпочитающий, чтобы все в жизни решали за него. Герои лишь внешне совершают обдуманные поступки, по мысли Лабори (который участвует в картине наравне с остальными), на деле их действия – плод жесткой детерминированности животной природой. «Мой американский дядюшка» – естественнонаучный фильм, интерпретирующий видимое зрителем на экране с позиции физиологии и этологии. Каким бы порой вульгарным не казалось подобное герменевтическое калькирование, в данном случае оно работает и за счет драматургии, сценарного мастерства Жана Груо, создавшего впоследствии с Рене еще два фильма («Жизнь – это роман» и «Любовь до смерти»), атональной музыки Арье Дзерлатка (работавшего, к примеру, еще с Ромером над «Любовью после полудня») и смелых монтажных приемов.

Можно сказать, что наряду с «Хиросимой» «Мой американский дядюшка» – самое совершенное творение Рене в монтажном плане (здесь есть и изящные рифмы и лаконизм), а то, что люди ведут себя в нем как животные, можно понимать как скрытую критику буржуазного мира, в котором, как известно, господствуют законы социал-дарвинизма. Большей частью аполитичный Рене все же снял в свое время две картины по сценарию Хорхе Семпруна – видного испанского политического писателя (в частности автора романа «Нечаев вернулся», переведенного на русский). Однако, если раньше политика была для Рене скорее антуражем, то здесь происходит сближение законов животного мира и человеческого общества. Человек показан как животное, измученное постоянной конкуренцией и необходимостью доминирования в окружающем мире, именно это и делает его несчастным, согласно Груо, Рене и Лабори.

В этой связи чрезвычайно интересен образ, созданный в ленте Николь Гарсиа, – волевой, целеустремленной женщины, политической активистки, актрисы и модельера, буквально задыхающейся в мире слабовольных мужчин. Единственный из героев, кто ей под стать, – персонаж Пьера Ардити (актера, ставшего частым гостем в последующих картинах Рене), хваткий и циничный делец. Название ленты, на мой взгляд, – намек на самый сильный страх в жизни персонажей, боязнь оказаться непризнанными обществом, упустить удачу в муторном деле социализации. В заключение замечу, что «Мой американский дядюшка», как и «Провидение», – наиболее убедительные доказательства тезиса Делеза о том, что Рене всегда создавал головное кино, транслирующее размышление над тем, как работает человеческий мозг, поэтому закономерно, что он пригласил биолога в свой фильм как полноценного героя и комментатора происходящего.

«Жизнь – это роман» – первый полностью постмодернистский фильм Рене. В отличие от мнения большинства критиков и зрителей, считающих, что поворот этого режиссера к более демократичному киноязыку и жанровым смешениям произошел в «Мелодраме», заметим, что именно здесь, то есть еще в фильме 1983 года, собственные модернистские искания как самого Рене, так и западной культуры в целом, подверглись изничтожающему осмеянию и низложению с эстетического пьедестала. Две сюжетные линии: о построении «всеобщего счастья» в отдельно взятом доме в начале ХХ века и конференции педагогов в этом же доме, но спустя семьдесят лет (первая линия поначалу даже чем-то отдаленно напоминает «Скорбное бесчувствие» Сокурова) нужны Рене конечно для эффектной смысловой рифмовки. Обе попытки достичь утопии, гедонистической ли, педагогической ли, одинаково провальны.

Текстуальный характер реальности, на который намекает заглавие этой ленты, куда важнее амурных многоугольников, которых в современной части этого прихотливо выстроенного нарратива, достаточно много. В этом смысле заглавие картины стоит понимать не только, как жизнь – это любовный роман, но и как то, что жизнь – это текст. Страшная тирания хозяина дома в начале века, низводящего своих посетителей до сомнамбулического состояния дионисийского опьянения, – это почти по Деррида тирания голоса и слова. Попытка насильственным путем привести людей к счастью через лишение их свободы воли – одна из базовых установок модернистских утопических проектов. Разбудить же людей, сбежавших от свободы в уютный конформизм, можно лишь поменяв вектор развития культуры. Так героини Азема и Ардан симметричны в плане своих устремлений, у них вызывает одинаковое отторжение всеобщее воодушевление утопиями.

И та, и другая хотят разбудить спящее человечество от грез Модерна, но если в начале ХХ века это не удается (люди еще слишком загипнотизированы перспективами всеобщего счастья и прогресса), то в 1980-е, в период смены культурной парадигмы это все же происходит. Когда герои Рене переполняются чувственностью, они начинают петь, и это, возможно, самые прекрасные сцены фильма: то, что прозвучало бы банальностью, в устах поющего приобретает поэтические черты. Рене впервые использует здесь элементы мюзикла, драмы, комедии, даже фантастики вовсе не для чисто формального смешения жанров. Он понимает, что в 1980-е возникла новая культурная ситуация, и кинематографу необходимо перестроиться, чтобы выжить.

Спустя годы Рене снимет очень похожую на «Жизнь – это роман» картину – «Вы еще ничего не видели», где попытается примирить постмодернизм и экзистенциализм, здесь же впервые в своем творчестве Рене подражает Жаку Риветту, ухитрявшемуся еще в 1970-е снимать полностью постмодернистские ленты. Кино Рене, начиная с «Жизнь – это роман», при всей видимой сложности сюжета и формальной изощренности (все же меньшей, чем ранее у этого режиссера) разворачивается к зрителю, становится подчеркнуто легким, груз экзистенциальных проблем, мучивший его героев в 1960-1970-е годы куда-то улетучивается, чтобы возникнуть снова, но уже в ироническом преломлении в конце карьеры Рене. «Жизнь – это роман» – критика Модерна в легкой форме (хотя от экспериментов хозяина замка в исторической части сюжета иногда становится не по себе).

Рене убежден, что эпоха тиранов и диктаторов, которые через свое слово, вербальный гипноз и замораживание социальной ситуации повелевали миллионами, сея разрушение во имя утопии и прогресса, эта эпоха окончательно позади. На смену ей пришла ирония, свободная пролиферация смыслов, равноправие участников коммуникации и инклюзия Другого в социальную структуру. Да, будто говорит Рене, жизнь – это роман, но без автора, сами персонажи пишут свои жизни без оглядки на навязываемые им ранее авторитеты. Удивительно также, что во второй раз (первым был «Мой американский дядюшка») Рене снял фильм по сценарию Жана Груо, работавшему раньше с Трюффо и Риветтом, но результат получился совсем не в духе Трюффо и лишь немного в духе Риветта. Видимо, режиссер очень хорошо знал, что хотел сказать даже тогда, когда воплощал на экране этот непростой и замысловатый сценарий.

«Любовь до смерти» – почти «Сансет Лимитед» за четверть века до него. Рассуждения о любви, смерти и религии составляют содержание этой картины Рене, весьма камерной и обманчиво доступной в формальном отношении. Единственное, что вызывает отторжение, – попытка режиссера визуально изобразить смерть, получается это довольно нелепо: черный экран, атональная музыка и непонятно откуда взявшийся пух. Это даже в пересказе выглядит смешно, впрочем, для Рене, видимо, как и для Набокова, нас по смерти ожидает лишь «раковинный гул вечного небытия». Спор атеистов с христианами в данной картине выглядит, однако, как бледное подобие изощренных богословских диспутов из уже упомянутой пьесы Кормака Маккарти. Назвать фильм Рене слабым не получается – слишком сильны последние полчаса, почти по-бергмановски репрезентирующие отчаяние человека после утраты близкого.

Вместе с тем, первые две трети этой ленты (весьма небольшой по метражу, надо признать, но она была бы еще лаконичнее, если бы не частое использование черного экрана, тормозящего действие и придающего истории высокопарность и совершенно излишний пафос) постановщик окунает в некий мистицизм двусмысленности. То ли герой жив, то ли пережил клиническую смерть, то ли живет как призрак. Персонажи, пытаясь осмыслить смерть, то и дело обращаются к религиозному опыту, однако, трактуют его наивно, в неофитском духе (хотя в их рассуждениях должна быть некая глубина, ведь двое из них – пастор с женой, вроде бы не новички). Так «Любовь до смерти» можно понимать и как достаточно примитивное восприятие смерти чрез призму новоначальной веры, и как достаточно убедительное изображение тупика атеистического ее понимания.

Категорически не согласен с теми, кто считает верующую пару из фильма, воплощенную на экране Дюссолье и Ардан, – лицемерами. Наоборот, она пытается помочь паре Ардити – Азема всем, чем только можно от утешения до убеждения. Другое дело, что их диалоги и споры выглядят осторожным вторжением Рене на территорию Бергмана, то есть новичка в пространство, освоенное мастером. Вопросы веры не сводятся к опыту собственного умирания и утраты ближнего, другое дело, что в такой пограничной ситуации, как называют ее экзистенциалисты, с человека слетает шелуха повседневности, и он сталкивается с философскими предметами не отвлеченного характера, а касающимися лично его самого.

Рене удалось это блестяще показать на экране пусть с этими несуразными черными экранами по невыносимо помпезную музыку Хенце (вспомним первую картину из трилогии Кесьлевского, где музыка Прейснера также звучала на фоне затемнений и черного экрана, но как это было органично там, и как нелепо у Рене). Уже спустя два года Рене доказал, что экзистенциальные проблемы человечества – не его конек, окончательно переключившись на развлекательное кино, вернее тонкую стилизацию под масскульт. Что же касается «Любви до смерти», то это был последний фильм Рене, проанализированный Делезом во втором томе «Кино», вышедшем из печати, если не ошибаюсь, в 1986 году.

Если судить по его отзыву, представленному в книге, он Делезу понравился, потому рассматривал он его в контексте всего творчества Рене, как «церебрального», то есть попытки осмыслить мир разумом, а кино сделать «головным». От Делеза не скрылось и то, что начиная с ленты «Жизнь – это роман» в кинематограф Рене приходит ирония, отчего он становится легче и доступнее массам. Не смутили его и религиозные диспуты в фильме «Любовь до смерти», видимо, он, как и Кормак Маккарти впоследствии, счел позицию верующих неубедительной в сравнении с атеистическим скепсисом в отношении Бога и вечной жизни. Пусть «Любовь до смерти» – несколько дилетантское подражание Бергману, но все-таки некая концептуальная смелость этой картине все равно присуща, ибо здесь перед зрителем разворачивается некий край философских вопросов, подойдя к которому Рене уже не пошел дальше, вместо этого радикально обновив и содержание, и форму всех своих последующих кинематографических произведений.

Фильмы, снятые Аленом Рене после 1985 года, похожи хотя бы тем, что почти в во всех них сыграла муза режиссера Сабина Азема, а также Пьер Ардити и Андре Дюссолье. Также схожесть проявилась в легкой водевильности сюжетов, активном использовании стилевых элементов мюзикла, общей галльской фривольности рассказываемых историй и, признаем, несколько масскультовой доступности этих работ, из которых мы выделим четыре наиболее характерных для этого периода в фильмографии Рене, а это почти ее половина: обманчиво простые «Мелодрама» и «Дикие травы», а также смелое вторжение на территорию Риветта – «Курить/Не курить» и «Вы еще ничего не видели».

Долгий поиск международной прокатной версии «Мелодрамы» в Рунете не завершился успехом, пришлось смотреть сокращенную на восемь минут советскую версию в дубляже. Однако, даже такой «почиканный» цензорами фильм (ножницы коснулись некой фривольности диалогов, сюжетная интрига была при этом сохранена без изменений) производит сильное впечатление. Рене сначала будто вываливает на зрителя весь подчеркнуто театральный мусор мелодраматических клише с пустыми светскими разговорами и амурной игривостью на фоне плохо намалеванного задника. Впоследствии из тривиального сюжета об адюльтере проклевывается настоящая трагедия, следить за разворачиванием которой невероятно увлекательно. Сделав ставку на четырех актеров, Рене дал возможность им выложиться почти по-театральному, для этого он использует долгие статичные средние планы с изящным вкраплением крупных.

Несмотря на название перед нами – подлинно шекспировские по масштабу страсти, для Рене важно наполнить их жизнью, экзистенциальным опытом, разорвать порочный круг слащавой мелодрамы. Для этого постановщик использует три-четыре локации, полностью вспомогательные и чисто функциональные для психологического стриптиза актеров. Если в лентах «Жизнь – это роман» и «Любовь до смерти» у Азема не главные роли, вернее теряющиеся на фоне работ других исполнителей, то здесь она душераздирающе солирует, затмевая мужчин. Веря в нерушимость дуэта Азема – Ардити, видя его потенциал, режиссер построит на нем еще не одну замечательную картину. Казалось бы, чего проще: замужняя женщина влюбляется в друга своего мужа? Но Рене удается на основе этой истории создать глубокий психологический этюд с вкраплением цитат, в том числе и литературных (все ли заметили, что музыкальная тема взята из «Крейцеровой сонаты» Толстого). Также, не раскрывая перипетий сюжета, отметим и важное интертекстуальное присутствие в ленте мотивов «Анны Карениной».

Важно, что постановщик, сочувствуя влюбленным героям, не одобряет их действий, подчеркивая аморальность связи, не ведающей ничего кроме своей эгоистической зацикленности на самой себе и полностью лишенной сочувствия к своим жертвам. «Мелодрама» – кино достаточно безжалостное в плане препарирования любовной страсти, никого и ничего не оправдывая, но и не осуждая, эта лента показывает адюльтер как жизненную ловушку, из которой нет выхода. Лишь в начале история героев Азема и Дюссолье выглядит легким флиртом, вроде бы безопасным заигрыванием друг с другом, значительно позже оно уступит место кратковременному счастью, на всех парусах несущему персонажей к трагедии.

«Мелодрама» – обманчиво минималистичное кино, фильм, вроде бы лишенный фирменной формальной изощренности кинематографа Рене, однако, на смену прежним приемам режиссера приходит психологическая дотошность, достойная лучших страниц Бальзака и Драйзера (в основе сценария – пьеса Анри Бернштейна). Тем не менее, несмотря на присущую ей откровенную театральность, картина Рене – значительный шаг вперед в плане демократизации киноязыка, сближения элитарного и массового кино, может, вынужденный шаг во имя выживания кинематографа в новом, глобалистском мире. По сути дела Рене в «Мелодраме» закладывает стилевые каноны арт-мейнстрима, прокладывая дорогу будущим его мэтрам вроде Триера и Альмодовара. Однако, несмотря на это, поиграть Рене со зрителем по-прежнему хочется, и он снимает «Курить/Не курить», соревнуясь в гигантском метраже с самыми отчаянными киноэкспериментаторами этой области.

Первая часть этого почти пятичасового диптиха ничем не напоминает киноэпопеи типа «Двадцатого века» или «Сатанинского танго», кто-то из зрителей назвал фильм Рене скетч-шоу: все-таки всего два актера (третий появляется лишь в одной сцене) в разных ролевых комбинациях и сюжетных поворотах чем-то напоминают комический аттракцион с бесконечными переодеваниями. Несмотря на все упомянутое, что к ленте, безусловно, применимо, «Курить/Не курить» – все же кино о мультивариантности жизни прежде всего, и лишь потом утонченное наслаждение для интеллектуалов. Хотел того Рене, или нет, но он снял картину вполне в духе Майка Ли: ведь не просто так он взял для экранизации пьесу британского, а не французского драматурга (хотя то, что актеры говорят на французском, а не английском языке, забываешь почти сразу, то есть в первые пять-десять минут просмотра).

Те, кто критикуют «Курить/Не курить» за метраж, видимо, смотрели обе части за раз, что, конечно, очень утомительно, стоит разделить просмотр на два дня, чтобы новые варианты в старых ситуациях заиграли всеми доступными психологическими красками. Азема и Ардити в первой части исполняют пять ролей (две женских и три мужских), они играют столь непохожих друг на друга людей, что их актерскому мастерству можно лишь удивляться. Здесь есть и алкоголик-мизантроп, и работяга, и стильная домохозяйка, и мужиковатая служанка, но все они по ходу повествования радикально меняются (одна из сюжетных линий отчетливо цитирует «Пигмалион» Бернарда Шоу). Как это не покажется странным, следить за поворотами нарратива со всеми его вариантами, возвратами назад и параллельными историями чрезвычайно интересно и совершенно не надоедает.

Другое дело, что внимание после первых двух с половиной часов неизбежно рассеивается, в таком случае, досмотрев до конца первую часть, стоит сделать перерыв и взглянуть на сюжет свежим взглядом. Уже после просмотра первой части под названием «Курить» складывается четкое представление, что это одна из лучших работ Рене позднего периода, по крайней мере, наиболее амбициозная. Это тоже сильно театрализованное кино, как и все у Рене после «Мелодрамы», с намеренной условностью декораций. Притом здесь не как в театре, где сначала все отыгрывается в одной локации, а потом переходят к другой, Рене тасует места и времена действия, заставляя актера или актрису уходить и тут же возвращаться, но уже в ином образе. «Курить/Не курить» – достаточно хитро выполненное кино со множеством сюжетных перекличек и рифм, не сразу порой заметных. Те, кто считает нелепой саму идею с закуриванием сигареты или не закуриванием, стоит отметить, что не этот элемент в фильме главный, ведь перед нами разворачивается множество вариантов и без него.

Вариативность сюжета – частый прием в кино последних десятилетий, впервые примененный, если не ошибаюсь Кесьлевским в «Случае» (1981), а потом невероятно популяризированный Тыквером в «Беги, Лола, беги» (1998). Для Рене же это важный, но не главный концептуальный момент, куда важнее для него показать богатство жизни, ее многосоставность, это именно такое кино, которое прогоняет депрессию и наполняет вас жаждой жизни. Этакий финал «Провидения» длиной почти в пять часов. Спустя пятнадцать лет постановщик сбрасывает груз беспокоящих его проблем и смотрит на жизнь легко, но при этом мудро. Кто знает, может быть, именно такая смена ракурса в режиссерском взгляде на реальность и стала причиной долголетия Алена Рене.

Вторая часть «Не курить» еще больше усложняет ситуационный и психологический лабиринт сюжета. Здесь на первый план выходят либо эпизодические персонажи первой части, либо те, кого вообще в ней не было: например, Майлз, появившийся лишь в некоторых сценах первой части, становится главным во второй, его жена Равенна, которой нет в первой части, во второй перетягивает внимание зрителя на себя. Важно, что в «Курить/Не курить» три главных женских персонажа – это брюнетка, блондинка и рыжая. Брюнетка скромная и интеллигентная, блондинка разбитная и простоватая, рыжая вообще «без тормозов». Мужские персонажи тоже будто грани одной личности: пьющий грубиян-мизантроп, простой рабочий и утонченный интеллигент.

Азема и Ардити проявляют настоящие чудеса перевоплощения: так Ардити, играя Тоби, сутулится и смотрит исподлобья, играя Лайонела, раскован и пластически свободен; Азема, играя Равенну и Сильви, использует сложную гамму психологических нюансов, оттеняя интеллигентность Силии. О фильме Рене можно много писать, подробно останавливаясь на каждой сцене и ситуации (так, например, во второй части использованы, как локации первой, так и принципиально новые). Первая часть, например комичнее второй, во второй больше драматизма, чем в первой. Любовные треугольники представлены в «Курить/Не курить» во всех возможных комбинациях: так к закурившей героине заходит Лайонел, к незакурившей – Майлз со всеми возможными вариантами последствий. Жизнь, согласно Рене, неистощима на выдумки: при том или ином повороте судьбы кто-то гибнет, кто-то сходит с ума, или не гибнет и не сходит, кто-то женится, кто-то нет.

В любом случае совершенно необходим для этой многоплановой истории был именно данный метраж, и Рене – молодец, что выбрал такой нелегкий формат. Однако, это не сериал, как можно было бы подумать: обе части начинаются с больших сцен, снятых почти без склеек, по-театральному, потом сюжет дробится множеством вариантов, а эпизоды становятся все короче и увлекательнее. Порой кажется, что даже этого метража мало – так привыкаешь к героям и хочется, чтобы их истории длились и длились, обрастая все новыми комбинациями. Одним словом, это замечательное кино в духе Вуди Аллена и Майка Ли, а также Эрика Ромера, чье присутствие с каждой сценой ощущается все больше, хочется смотреть и пересматривать несмотря на метраж. «Курить/Не курить» – подлинная сокровище (даже не жемчужина, а именно сокровище), которое не исчерпывается одним просмотром, хочется обращаться к нему снова и снова.

О «Диких травах» можно сказать, что это причудливый или даже чудаковатый фильм: персонажи ведут себя нелогично, сюжетные ситуации абсурдны, режиссер использует закадровый комментарий как в нуаре и особую музыку, погружающую зрителя скорее в атмосферу триллера, чем драмы и комедии. Никогда еще Дюссолье и Азема не работали в картинах Рене столь карикатурно и с пережимом, производя эффект тотальной нелепости происходящего. Впрочем, это для Рене не внове, ведь до этого были столь же странные ленты, как «Я хочу домой» или «Только не в губы». Возникает стойкое ощущение, что постановщик в «Диких травах» даже не играет со зрителем, а попросту придуривается. Так странная прическа героини Азема или невротичность поведения персонажа Дюссолье, видимо, нужны постановщику для того, чтобы вывернуть наизнанку мелодраматические жанровые шаблоны, с которыми он работал всерьез в «Мелодраме».

В «Диких травах» ощутим метакинематографический след, цитаты из жанровых фильмов (отсюда, видимо, и атмосфера триллера). Рене в данном случае просто забавлялся с теми клише, которые были наработаны кино к концу нулевых. Один мой знакомый синефил был глубоко убежден, посмотрев «Только не в губы», что режиссер сошел с ума. Когда в прокат вышли «Дикие травы», Рене было 87 лет, по этой причине вроде бы убедительным кажется мнение о его деменции. Однако, снимая кино о влюбленности в пожилом возрасте, Рене хочет доказать простую вещь: что любовь для стариков – это безумие. Именно от любви его герои и совершают нелогичные поступки: влюбляются по фотографии, преследуют объект желания, а потом пытаются резко прервать отношения. В то же время эффект бытового сюрреализма в бунюэлевском духе усиливается за счет нелогичного поведения не только влюбленных, но и жены героя Дюссолье, а также коллеги героини Азема.

К счастью, картина идет чуть больше полутора часов, и зритель не успевает вместе с героями сойти с ума окончательно. «Дикие травы» – яркий пример режиссуры ради себя самой, съемок кино ради собственного удовольствия режиссера, никаких иных целей кроме синефильского гедонизма картина не имеет. В самом деле, Рене отбабахал два десятилетия на ниве кромешного модернизма для того, чтобы последующие почти сорок лет развлекаться в свое удовольствие. Однако, при всей несерьезности большинства своих поздних картин, из которых «Курить/Не курить» – самая удачная, постановщик все же снимает достаточно сложную ленту «Вы еще ничего не видели», чтобы в последний раз поговорить со зрителем почти без шуток на достаточно важные для него темы изнутри постмодернистского дискурса.

Это предпоследняя картина Рене представляет собой весьма элегантную интерпретацию «Эвридики» Ануя. Здесь иронически сталкиваются лицом к лицу аристократизм и респектабельность первых постмодернистов с наивным хулиганством и поверхностностью его «молодой поросли». Выстраивая весьма прихотливую структуру, вызывающую в памяти его совместные с Роб-Грийе эксперименты с нарративом времен «В прошлом году в Мариенбаде», Рене пытается показать взаимопроникновение искусства и жизни, продемонстрировать, как персонажи живут в душах исполнителей, как пьеса оживает, заполняя жизненное пространство. Все это напоминает поэтику фильмов Жака Риветта, режиссера, на протяжении многих лет разрабатывающего тему экзистенциальных связей искусства и жизни, реального и воображаемого, и сделавшего свое кино благодаря многочисленным ссылкам на структуралистскую и постсруктуралистскую литературу эзотеричным и малопонятным. Подчеркивание театральной условности происходящего, его вербальная насыщенность, медленный темп заставляют искать аналогии с творчеством Мануэля де Оливейры.

Видимо, все режиссеры, перешагнувшие восьмидесятилетний рубеж, начинают снимать примерно одинаково: они берут за основу сценария проверенные, сложные сюжеты из большой литературы, замедленный ритм их картин – дань возрасту, располагающему к спокойному созерцанию вне суеты, приглашают для работы маститых, опытных исполнителей, с которыми давно знакомы. Рене собирает для своей ленты ансамбль прославленных актеров, среди которых Азема, Ардити, Амальрик и сам Пикколи, одно присутствие которого в кадре излучает ностальгическое очарование авторского кино 1960-1970-х. Заглавие ленты намекает зрителю на его пресыщенность и скептицизм в отношении всего нового, дерзкую попытку режиссера удивить не поверхностным эпатажем, а глубоким проникновением в суть литературного материала, поданным в новаторской, но не пижонской форме. Умная, снисходительная, но не издевательская ирония пронизывает отношение режиссера к молодежной интерпретации «Эвридики», которую смотрят на экране герои: выдержанная в стиле «арт-повера» постановка тонет в многочисленных клише псевдосоциального театра, так модного в наши дни. Напротив, проживание своих ролей зрелыми актерами по ту сторону экрана исполнено глубины и личной заинтересованности.

Рене усложняет восприятие своей ленты, используя для исполнения ролей Орфея и Эвридики две пары актеров – помоложе и постарше, чтобы сделать сюжетную коллизию объемнее, мастерски монтируя одинаковые фразы, по разному произнесенные, он добивается не фарсового эффекта, как Кира Муратова в «Вечном возвращении», а напротив усиливает трагизм происходящего. Порой сцену начинают одни актеры, а продолжают другие, перекликаясь или споря с тем, что делают молодые артисты в модной экранизации. В какой-то момент мы понимаем, что разыгранные перед нами сцены – воспоминания исполнителей об их ролях. активизированные увиденным на экране. Когда-то один из зрителей «В прошлом году в Мариенбаде» написал, что настоящее кино – это то, которое создается в голове, а не диктуется экраном. Ален Рене – выдающийся визионер ментального пространства в истории кино, возможно лишь ему, наряду с Феллини, удалось найти подходящий визуальный аналог литературному «потоку сознания», создать карту внутреннего мира человека, в котором личная боль переплетается с мировой скорбью.

В «Вы еще ничего не видели» он остается верен себе, по-новому, иронически перелицовывая собственные темы, однако и здесь есть место неподдельному трагизму: происходящее начинает захватывать даже незнакомого с первоисточником зрителя. Ведь кто такой актер, если не внимательный читатель, сделавший прочитанное содержанием своей жизни?! Пусть мы не играем в театре, но сталкиваясь на экране с дорогим нам материалом, мы внутренне проживаем его вместе с актерами и в некотором роде подобны им. Актеры выводят на поверхность нечто основополагающее, общечеловеческое, свойственное всем, если образ при исполнении не становится архетипическим, а увязает в личностных характеристиках того, кто его создает, то чудо спектакля не состоится, радости узнавания у зрителя не произойдет. Актер показывает не столько свою внутреннюю жизнь, сколько человеческую вообще, а значит, и мою, зрителя, тоже.

В фильме Рене все это становится очевидным, ибо обнажен сам механизм воздействия театрального представления без потери его очарования – фокус раскрыт, но продолжает завораживать. Простота и одновременно барочная изысканность декораций и мизансцен, выполненных Жаком Сонье, художником-постановщиком, проработавшим с Рене на протяжении полувека, резко контрастирует с беспомощным эпатажем молодежной постановки, которую видят герои. Создавая нереалистическую предметную среду, Сонье визуализирует ландшафты внутреннего мира персонажей, заставляя зрителя стать их частью, особенно в сцене прощальной встречи Орфея и Эвридики, когда желание успокоенности и счастья вступает в борьбу с жаждой правды. Извиваясь в объятиях любимой, Орфей пытается вырваться навстречу истине, бесповоротно разрывая и губя личностные связи.

Трагизм этой ситуации поистине страшен, но не безысходен: Рене – не пессимист, ему всегда было чужд фатализм в восприятии человеческой жизни в отличие, скажем от Фассбиндера, и, несмотря на то, что, как всякий постмодернист, он смотрит на антропологические проблемы через призму интертекстульности, все равно воспринимает человека как существо, наделенное свободой воли, а значит способного выйти из прочного круга внешних обстоятельств. Удивителен, но бесспорен сам факт того, что «Вы еще ничего не видели», несмотря на всю очевидность в нем постмодернистского контекста, который как известно, провозглашает лингвистическую детерминированность человеческих поступков, является фильмом в защиту свободы воли. Свободно проживая чужую жизнь, как свою и делая ее достоянием зрителя, актеры становятся самими собой, прорываются к тем корневым, общечеловеческим жизненным ситуациям, которые формируют личность.

Сталкивая экзистенциализм и постмодернизм, Рене примиряет их, осуществляя то, на что оказались неспособны сами философы-оппоненты. «Вы еще ничего не видели» – картина-диалог между искусством и жизнью, театром и кино, актерами и персонажами, зрителем и экраном и даже враждующими философскими направлениями. Эта картина, как и все проанализированное нами у Рене, дает понять, что создание любого фильма в той же степени, что и его просмотр, должен вызывать радость и эстетическое наслаждение, иначе он просто не имеет смысла. Играл ли Рене, снимая кино, или говорил всерьез, это было так увлекательно, что у зрителя захватывало дух от смелых полетов его режиссерской мысли и фантазии.